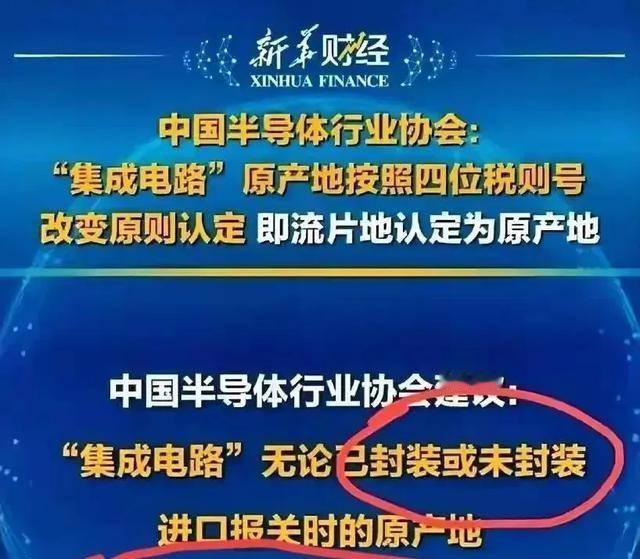

比芯片断供更可怕!中国物理博士尹志尧公开指出:“在半导体领域我们和欧美国家的差距,虽然至少是三代的技术,但这样的劣势只需要花5-10年的时间来挽回。”而他如此自信的原因也在于“人才”上,他表示:“中国人足够优秀,美国巨头公司的技术骨干、芯片专家基本上都是华人!” 先说说这三代技术差距到底有多实在,别以为是危言耸听。现在美国那边已经能造出3纳米的芯片了,就像在指甲盖大的地方挤进去几亿个晶体管,而咱们最拿得出手的是等效7纳米的工艺,看着就差4纳米,实际是两三代的鸿沟。 这差距真不是数字能简单概括的,从芯片用的材料到生产设备,再到每一步制造工艺,全链条都有落差。 更让人头疼的是,现在技术封锁还在变本加厉,把这差距越拉越明显。美国不光限制EUV光刻机这种先进设备出口,连14纳米以下制程的EDA工具、甚至芯片领域的人才流动都管得越来越严,专门针对咱们半导体产业砌“高墙”。 而且国际巨头在专利上也早早就布好了局,就说Wolfspeed,手里攥着1.2万件碳化硅相关专利,咱们国内头部企业的专利授权量连人家的十分之一都不到,这专利卡脖子的事儿,让咱们搞技术突破难上加难。 还有设备方面,美国AMAT不卖给咱们碳化硅高温退火设备,直接让国内的生产线陷入了“材料跟不上、设备缺着位、工艺没法提”的断层困境,这些事儿一叠加,才让尹志尧说的“三代差距”显得那么实在。 可即便这样,尹志尧反倒挺乐观,说这劣势5到10年就能追回来。他这份底气,说到底是瞅准了人才的劲儿。这话不是他随口说的,他自己的经历就是最好的例子。 尹志尧是中科大物理化学博士出身,早年在英特尔、应用材料这些美国芯片巨头里做核心技术,当年他主导研发的刻蚀机,到现在还是行业里的标杆产品。 2004年的时候,他带着15个人的核心团队回国,办起了中微半导体,就这么一步步把国产刻蚀设备从无做到有,现在中微的产品都能用在全球最先进的5纳米生产线上了——他太清楚华人工程师的本事了。 尹志尧说的“中国人足够优秀”,也有真真切切的数据能证明。美国半导体行业协会2023年出的报告里写着,美国半导体行业总共20万从业人员,亚裔工程师占了三成,这里面六七成都是华人——算下来,美国芯片产业的技术骨干里,光华人就有四万多。 就连AI芯片相关的专利,华人贡献的比例也排在前面。哪怕是台积电、三星这些亚洲代工大厂,技术领导层里也有不少华人专家在挑大梁,这些人其实就是全球芯片创新网络里的关键连接点。 现在这些人才储备,正在慢慢变成咱们半导体产业突围的底气。就像中微半导体,当初要是没有尹志尧拉过来的那帮既有国际经验、又懂本土需求的工程师,也没法把刻蚀设备做到打破国际垄断。 现在国内企业也在想各种办法把人才的价值用起来,比如华为哈勃投资科友半导体,赌的就是他们在液相法生长技术上的突破,背后其实是信得过那支材料领域的专家团队;苏州固锝能把银烧结技术搞成,把热导率提到180W/m・K,也是靠封装领域的专家团队一点点啃下来的。 政策上也在使劲儿,企业里的博士后工作站、高校和企业一起建的联合实验室,都是在帮着培养能落地的人才,让搞技术研发的和产业里的需求能接上茬。 而且现在后摩尔定律时代来了,也给咱们追赶创造了新机会。原来大家都盯着制程往小了缩,现在这条路越来越难走,反倒让Chiplet、先进封装这些系统级的创新成了新赛道,这对咱们来说就是“换道超车”的机会。 国内已经在Chiplet的互联标准上发力了,咱们主导的ACC标准慢慢开始在行业里有影响力;3D封装、硅通孔这些技术也在不断突破,让“晶圆制造+先进封装”结合的发展模式能真正落地。 当然,要把人才优势变成实实在在的技术突破,还有不少坎儿要过。《2024全球AI人才报告》里就说了,全球顶尖的AI研究者,57%都待在美国,咱们能吸引回来的才20%,人才回流这事儿还得想更多办法。 加上现在国际形势变了,人才流动的通道也变窄了,美国签证政策一收紧,不光他们自己企业招人难,也逼着咱们得加快自己培养人才的节奏。 针对这些问题,国内也在调整,政府和企业一起明确研发需求、定好目标,给人才一个稳定的创新环境;还有“灯塔项目”,要求重大工程里必须用一定比例的国产芯片,让工程师搞出来的技术能尽快在实际应用里验证、改进。 尹志尧当年恢复中国籍,其实就是对国内人才环境的认可。他手里握着86项美国专利、200多项国际专利,却选择回来干国产半导体,本身就是对这个行业有信心。他说的5到10年能追上,不只是相信人才的能力,也摸准了产业发展的规律。

海心

中国人的工作量及工作效率是国外的三倍,因此三年的差距变成一年,三代的差成变成一代,这就是外国人震惊于中国科技发展为何如此之快难以想象的原因

尼古拉斯凯奇

科技无专利!要发展就要努力研发,想尽一切手段

观世心

3纳米的芯片,用在什么地方的?听说主要用在手机上。这对我们社会大量经济活动,国防等等,有什么实际的妨碍?别制造紧张和焦虑,慢慢来就行了。

用户12xxx68

为科学家点赞!

袁利锋

不可信,继续努力!