美军南海双机坠毁:没有“魔咒”,只有自酿的苦果

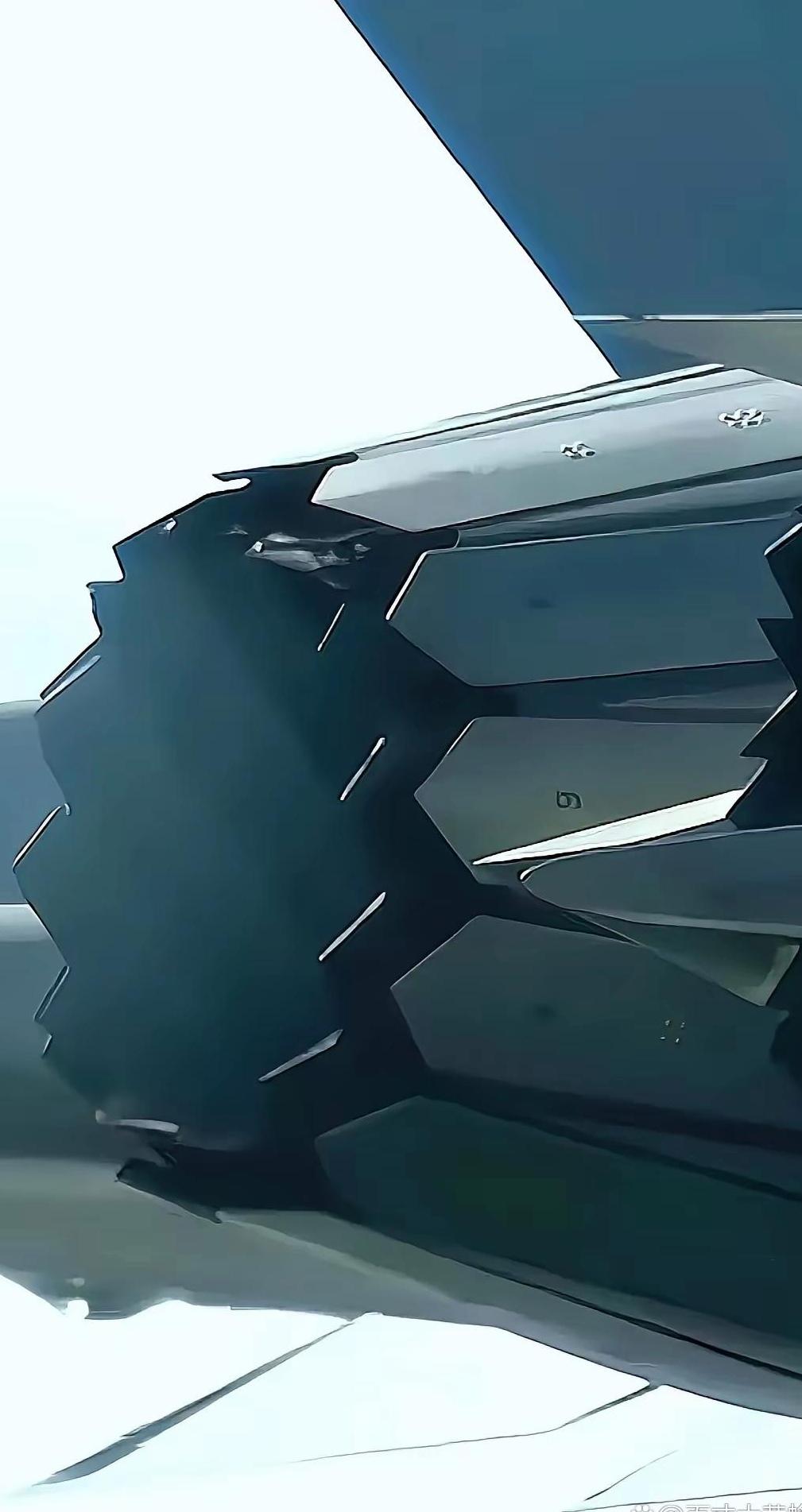

2025年10月26日下午,美军“尼米兹”号航母在南海靠近马来西亚片区的海域接连发生事故:14时45分,一架MH-60R“海鹰”直升机坠毁;仅半小时后,15时15分,一架F/A-18F“超级大黄蜂”战斗机在甲板起飞时也坠入海中。一时间,“电磁攻击”“南海魔咒”等猜测甚嚣尘上,但真相并非如此玄乎——这起事故压根不是什么神秘力量作祟,而是美军自己埋下的隐患集中爆发。

装备老化:“五旬老兵”硬撑一线

出事的“尼米兹”号航母绝非新锐装备,自1975年服役至今已近半世纪,早该退居二线。在南海高温高湿的环境下,舰体锈迹斑斑,多处金属结构被严重腐蚀,连弹射器、阻拦装置等关键设备也频繁出故障,维修人员始终处于连轴转的状态。

为何不让这艘“老爷爷”航母退休?根源在于替代者不给力。福特级航母虽号称新一代装备,却因故障不断无法正常部署,美军只能让“尼米兹”号继续“超期服役”。更雪上加霜的是,美军将经费大量倾斜给新型武器研发,不断削减老装备维修预算:“尼米兹”原本半年一次的常规维护,被硬生生拖到一年多,小故障日积月累拖成大问题,出事不过是时间早晚。

维修体系:拆东补西的无奈

装备拉胯的背后,是美军维修体系的全面崩坏。美国本土造船厂数量持续缩减,能承接航母维修的干船坞寥寥无几,大量舰艇排队待修,一等就是一年半载。而“尼米兹”号此次部署堪称“极限透支”:4月从本土出发后先赴中东打击胡塞武装,忙碌大半年未得休整,10月又被紧急调往南海。

前沿基地缺乏全面维修能力,返回美国本土维修则耗时耗钱。两难之下,美军只能采取“拆东墙补西墙”的权宜之计——从退役装备上拆卸零件凑合用。这样的“缝补式维护”,无疑给装备安全埋下了巨大隐患。

人员困局:缺人又缺训的飞行员

比硬件问题更致命的是人的状态。当前美军正面临严重的飞行员短缺危机,仅空军战斗机飞行员缺口就达1150名,且缺口仍在扩大。培养一名合格的舰载机飞行员,需耗时5年、累计飞行250小时,但如今美军任务排期密集,根本没有充足的训练时间。

“尼米兹”号进入南海后,6天内执行了30多次起降任务,日均80多架次的高强度作业让飞行员不堪重负——他们每天仅能睡三四个小时,常常熬得眼睛通红。雪上加霜的是,民航公司还在不断“挖墙脚”,开出的薪资是美军的数倍,大量经验丰富的飞行员纷纷跳槽离职。留下的要么是经验不足的新手,要么是疲惫不堪的老兵,操作失误的风险自然直线上升。

深层病根:全球霸权的透支与产业空心化

说到底,这起事故是美军全球霸权野心与自身实力不匹配的必然结果。美国总想当“世界警察”,在全球建立800多个军事基地,驻军遍布150多个国家,却只有11艘航母、130万现役军人,根本难以支撑如此庞大的部署需求。为推进“印太战略”,美军在南海频繁搞“自由航行”秀肌肉,最终把自己拖得筋疲力尽。

更核心的问题在于美国制造业的空心化:如今的美国既造不出高质量的零部件,也难寻熟练的修船技术工人。曾被吹为“未来战舰”的朱姆沃尔特级驱逐舰,如今同样锈迹斑斑、外壳剥落,与“尼米兹”号的坠机事故一样,都是产业基础崩塌的缩影。即便想找盟友协助维修,美军又对核心技术和图纸严防死守,战时协同能力更是未知数。

事实上,此次双机坠毁只是美军事故频发的冰山一角。2025年仅前十个月,全球就有7架“大黄蜂”战机坠毁;2020年至今,美军在南海的非战斗损失事故已达17起,其中8起是舰载机出事。从F-35C着舰坠海到驱逐舰与油轮相撞,每一次事故背后,都能看到装备老化、人员疲劳、维修缺失的影子。

南海从没有什么“魔咒”,只有美军自己种下的苦果。如果不收敛全球扩张的野心,不解决装备、人员、产业的一堆烂摊子,未来美军只会在更多地方摔跟头。