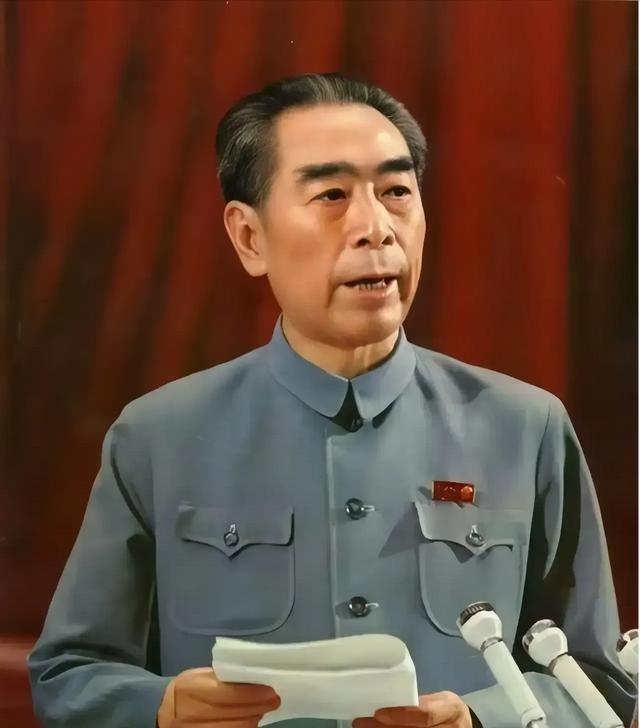

周总理去世后,遗体被医生解剖研究!发现肝、肺、大脑都形成了恶性肿瘤,而当年4个抛散骨灰的地方现在也被公开,是这4个地方。 1976年1月8日上午9点57分,一代伟人的心脏停止了跳动。医生在手术中发现,癌细胞已经扩散至全身,这位为国操劳一生的总理,身体早已被病魔侵蚀。而他生前留下的遗愿,更让无数人为之动容——骨灰不保留,要撒向祖国的山河。那四个撒放地点,究竟有着怎样的深意? 1898年3月5日,周恩来出生在江苏淮安。这个从小失去双亲的孩子,靠着自己的努力考入南开学校。在南开的四年里,他不仅成绩优异,还积极参加各类社会活动,因品学兼优而获得免费生资格。1919年五四运动爆发,改变了他的人生轨迹。1920年11月,22岁的周恩来在严修的资助下前往法国勤工俭学,在那里接触到马克思主义,为他日后的革命道路奠定了基础。 1949年新中国成立,周恩来出任政务院总理,这一干就是26年。在这个岗位上,他为国家操碎了心。1953年12月,他首次完整提出和平共处五项原则,1954年6月访问印度和缅甸时,分别与两国发表联合声明,确认以五项原则作为指导国际关系的基本准则。这一外交理念为新中国赢得了国际声誉,至今仍被国际社会广泛认同。 1972年5月,周恩来在例行体检中被确诊为膀胱癌。这个消息对所有人来说都是晴天霹雳,但他没有因此放下手中的工作。从1974年6月住院到1976年1月逝世,他共做了13次大小手术,体重从130斤瘦到只有61斤。医护人员看着他带病工作的样子,既敬佩又心疼。 病情在不断恶化。1975年3月的检查发现,他的大肠内接近肝部有一个核桃大的肿瘤。到了1975年8月,医生检查发现已患”膀胱移行上皮细胞癌和鳞状细胞癌”,鳞癌的恶性程度很高,癌细胞很快扩散到盆腔内临近器官、腹腔内脏,并转移到全身内脏器官。9月20日进行第四次大手术时,医生发现癌细胞已经扩散至全身,无法医治了。 即便如此,周恩来仍然坚持工作。护士计算过,他一天真正休息不到四小时。1975年10月的手术后,他再也没能从病床上下来。到了生命的最后阶段,他瘦弱到仅剩百斤,连进食的力气都所剩无几。 1976年1月8日上午9时57分,周恩来在北京逝世,享年78岁。逝世当天,邓颖超向党中央提出了他生前的最后一个请求:骨灰不保留,要撒掉。这个朴素的愿望,体现了他对祖国的深厚感情。 中央决定派飞机撒放骨灰,由罗青长、郭玉峰、张树迎和高振普四人执行任务。撒放的地点都经过精心选择,每一处都有着特殊的意义。 第一处是北京上空。周恩来在北京生活工作多年,关心北京人民的用水、街道整洁和交通问题,将骨灰撒在北京,意在和首都人民永远在一起。 第二处是密云水库。周恩来办公室的书架上放着两架小飞机模型,他曾说过一生只关心两件事,一个是上天,另一个就是水利。密云水库是新中国成立后修建的大型水利工程,寄托着他对水利事业的重视。 第三处是天津海河。天津是周恩来的第二故乡。他15岁时考入天津南开学校,在这里度过了重要的青年时光,并在1919年参与了五四运动。天津见证了他从学生到革命者的转变。 第四处是山东滨州的黄河入海口,象征着回归祖国大地,与人民永远在一起。黄河是中华民族的母亲河,将骨灰撒入黄河入海口,表达了他对祖国山河的无限眷恋。 1976年1月15日,追悼会在人民大会堂举行。当遗体送往八宝山火化时,上百万人伫立在十里长街默哀送灵。寒风中,人们自发地来到街头,只为送这位人民的好总理最后一程。 骨灰撒放那天,飞机划过祖国的天空。白色的骨灰随风飘散,融入了他深爱的这片土地。从此,他与祖国的山川河流永远相伴,再也无法分离。 16年后的1992年7月18日,邓颖超的骨灰也撒入海河入海口,与丈夫永远相聚。这对革命伴侣,在天地之间完成了最后的团聚。 周恩来的一生,是为国家和人民奉献的一生。他提出的和平共处五项原则,至今仍在指导着国际关系。他的勤政为民、鞠躬尽瘁的精神,成为后人学习的楷模。那四个骨灰撒放的地方,不仅是他生前足迹的见证,更是他对祖国深沉的爱的体现。 总理用生命诠释了什么叫鞠躬尽瘁,死而后已。那四个撒放骨灰的地方,每一处都承载着他对祖国的深情。您认为哪个地方最能体现总理的精神?欢迎在评论区分享您的看法,让我们一起缅怀这位伟人。