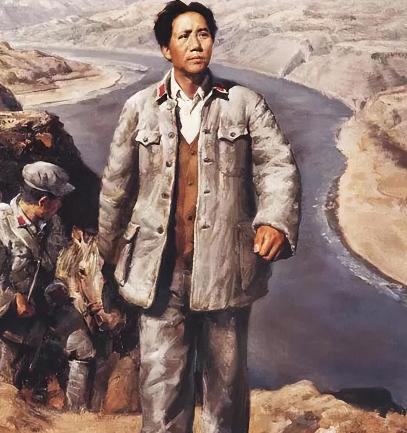

1952年,毛主席视察黄河时,看见一群国民党起义军官正在黄河边搬石头、夯堤土,毛主席忽然停下脚步,盯着一个满脸泥灰的军官,愣了几秒,忽然喊了一声:“毕营长!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 毕占云出生在四川广安的一个贫困农家,父母早亡,由伯父伯母抚养长大,他年少时就靠放牛、挑水谋生,生活困顿,十六岁时,他加入地方民团,拿起枪保卫家乡,那时的华蓥山一带匪患猖獗,他多次参与与土匪的交火,也因此差点丢了性命,后来,他投身川军,转战湘军,从士兵一步步升为营长,尽管在国民党军队中有了职位,但他始终与那些腐败的军纪格格不入。 身为营长,他并没有刻意追逐功名利禄,北伐时期,他发现两个共产党员在部队中任职连长,按常理应该立刻上报,却出于信任和同情,私下帮助他们脱身,调任剿共部队后,他第一次看见红军的宣传标语,上面写着“红军是穷人的队伍”,这简单的一句话,像一颗种子般埋在了他的心底,随后,他带领士兵“枪口朝天”,以这样的方式表达对红军的支持,也因此被称作“不打红军的营长”。 1928年10月26日,他终于下定决心,带领126名官兵在湖南桂东起义,投奔井冈山的红军,这支队伍,成为国民党军中最早整建制起义的力量之一,毛主席亲自接见了这支队伍,并记住了这个营长,从此,“毕营长”这个称呼,承载了特殊的革命记忆。 加入红军后,毕占云开始了真正的战斗人生,在井冈山,他带队翻山越岭找粮食,背回老乡提供的救命米;在长征途中,他与战友们共同翻越雪山、穿过草地,吃过草根,啃过树皮,1936年,他随西路军西渡黄河,在作战中担任参谋长,但最终西路军失败,他被迫孤身一人化装成乞丐,从青海一路乞讨,走了整整半年才回到延安,那时的他,已经瘦得皮包骨头,但精神依旧顽强。 抗日战争爆发后,他担任后勤工作,既管粮草,也扛枪冲锋,在太岳军区的一场防御战中,敌军猛烈进攻,他带队跃出掩体,端起机枪反击,在冀东根据地,他多次带领群众转移,亲自殿后掩护;在豫皖苏根据地,他更是多次深入战斗最前线,在解放战争时期,他负责淮海战役的后勤工作,动员群众倾尽家财支援前线,无数牛车装满物资,沿着战火纷飞的道路奔向战场,而他总是亲自押运,甚至划船渡江,浪头打湿了衣服,他也毫不退缩。 新中国成立后,毕占云调任河南军区副司令员,尽管身份发生了变化,他的作风却一如既往,1952年,黄河治理全面展开,他将自己当作普通民兵的一员,亲自在工地上搬石头、压堤土,连续三天三夜不眠不休,有人劝他休息,他却说,当年在井冈山修路时他也亲自扛锄头,如今修堤坝也没什么不同,他始终认为,自己只是一个“带着队伍干活”的人。 就在这样的工作状态中,他与毛主席再次重逢,毛主席那天视察黄河时,并没有提前通知,而是一路南下,亲眼看看黄河的水情,当他看到工地上的毕占云时,那一声“毕营长”脱口而出,这声呼唤,不仅唤起了井冈山时期的记忆,也体现了领袖对他实干精神的认同。 这次相遇,给黄河治理带来了更多的关注,毛主席明确表态:“黄河的事,要像打仗一样干!”工程进度迅速加快,人民胜利渠的建设也提上了日程,而毕占云,继续埋头苦干,直到堤坝完工才稍微松了一口气。 毕占云的一生,是一个从放牛娃到将军的奋斗史,他从未把自己当作大人物,即使在1955年被授予中将军衔后,他依然保持低调朴素的作风,他的生活极为简单,常用一碗咸菜面作为一顿饭,晚年,他喜欢到乡下教民兵打靶、修枪,用行动践行着一名革命者的责任。 1977年,毕占云在北京去世,骨灰安葬在八宝山,他没有豪言壮语,也没有显赫的排场,但他用一生书写了脚踏实地的奋斗篇章,毛主席的那一声“毕营长”,不仅是对他个人的认可,也是对那个时代无数实干者的致敬。 信息来源:《靠乞讨走完长征路的毕占云》 杜先明