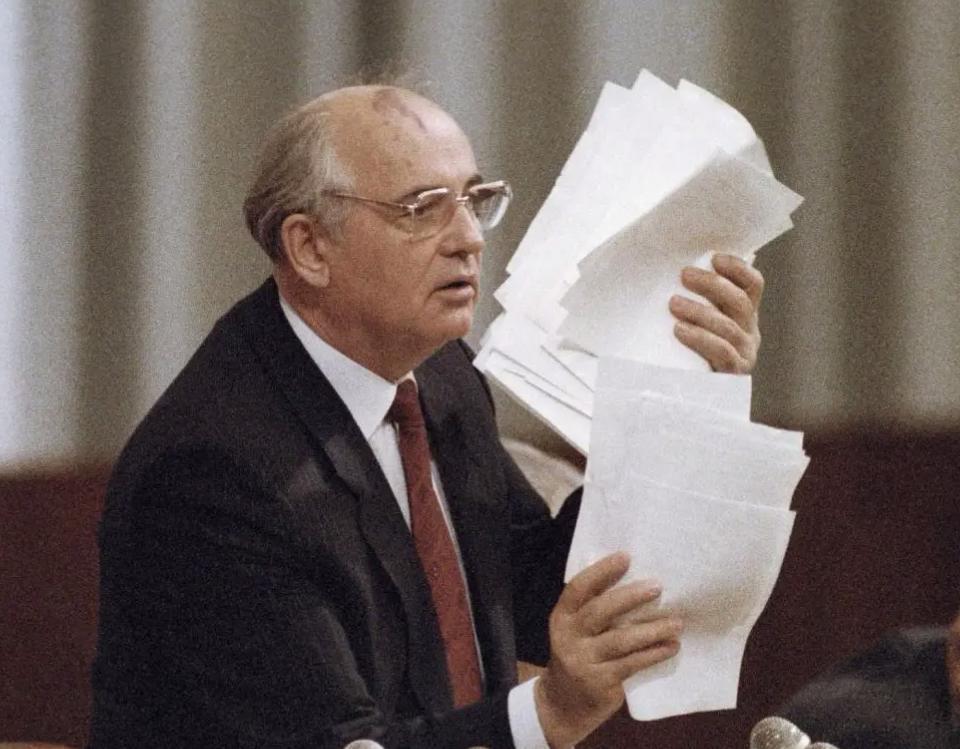

苏联解体前夕,为何谢瓦尔德纳泽辞掉外长职务,火速飞回格鲁吉亚 1991年12月25日,莫斯科的冬夜格外静。红场上的苏联国旗在克里姆林宫上空缓缓降下,代之而起的是俄罗斯三色旗。 就在这面红旗落地前几天,苏联外长谢瓦尔德纳泽突然辞职,带着行李离开了莫斯科,直奔他的家乡格鲁吉亚。 他为什么走得这么急?又为什么偏偏在这个时候? 那个时候的苏联,表面上还撑着一副“超级大国”的架子,实际上早就千疮百孔。外交上四面楚歌,经济上入不敷出,军费挤压民生,内部民族矛盾像火山一样不断冒烟。 谢瓦尔德纳泽,这位从格鲁吉亚走出来的老政客,被戈尔巴乔夫拉到莫斯科当外长,原本是想救一救苏联的外交场面,没想到最后却成了最早跳船的人之一。 他不是没努力过。 1985年,苏联军费开支已经占到GDP的20%以上,普通民众连最基本的生活用品都捉襟见肘。国际上,阿富汗战争打了十年,烧掉了150亿美元,换来的是一地鸡毛和士兵的棺材。 而谢瓦尔德纳泽上任后,第一件大事就是劝戈尔巴乔夫:撤,赶紧从阿富汗撤。 这个决定,给苏联省了一大笔钱,也让世界看到了一点点转变的希望。他还主动修复了对中国的关系,1989年中苏关系实现正常化,双边贸易直接跳涨了30%。 但他的清醒,在一堆死守旧观念的官僚里,反倒显得格格不入。 苏联不是没有改革的空间,而是改革者总被困在体制的笼子里。谢瓦尔德纳泽早年在格鲁吉亚干的是实事求是的活,风格务实,不爱喊口号。 他来莫斯科,也没改这性格。但苏联的系统,从来不是给务实者留位置的。 真正让他下定决心离开的,是格鲁吉亚的动荡。 1990年,戈尔巴乔夫悄悄下令出兵格鲁吉亚,镇压独立运动。军队一出动,街头就血流成河,局势一发不可收拾。 谢瓦尔德纳泽气得在内部会议上摔了桌子,直接对戈尔巴乔夫说:“你这不是稳定,是点火。” 他知道,格鲁吉亚已经不是那个可以靠苏联中央管控的地区了。民族主义情绪高涨,如果他继续站在莫斯科那边,回去就是“叛徒”。 所以他辞职,不是简单地离职,而是一次政治转身。他不是被动离开,是主动出局。 1991年12月20日,他递交辞呈。不到48小时,他就出现在第比利斯机场。没有告别,没有演讲,更没有仪式。 回到格鲁吉亚,他没有休息多久,很快就在1992年接过国家元首的位置。他清楚,这不是一份退休生活,而是另一场博弈的开始。 外界当时很多人都在猜,他是不是怕了。其实也确实有点怕。 1991年8月,苏联强硬派发动政变,差点推翻戈尔巴乔夫。克格勃头子克留奇科夫和一票老派军官公开点名谢瓦尔德纳泽,说他软弱,说他的外交政策让苏联“跪了”,说他跟西方眉来眼去,是“通敌”。 这些人不是开玩笑的。他们手里有军队,有特务,有枪。谢瓦尔德纳泽清楚,如果继续留在莫斯科,等来的可能不是退休金,而是“清算”。 他不想等到那一天。他要走,而且要快。 辞职那天,他没有在电视上露面。没有新闻发布会,没有记者提问。他只说了一句:“我不能再为一个不听劝的政权服务。” 戈尔巴乔夫其实也知道,谢瓦尔德纳泽的离开,是一个标志。一个曾经最坚定的改革盟友,如今拂袖而去,说明这个政权已经连“改革派”都容不下了。 这不是一场权力斗争的失败,而是体制本身的崩塌。 苏联的经济已经撑不住了。1991年,通货膨胀率飙到200%,卢布像废纸一样贬值。商店空空如也,黑市成了主流市场。人们排队买面包,排到最后只剩下一个“对不起”。 在这样的局面下,外谢瓦尔德纳泽的“现实主义”,最终还是败给了整个国家的“不现实”。 他是那个看穿结局的人,提前下了车。别人还在争吵方向盘怎么打,他已经走到了车外,开始翻修自己的院子。 很多年后,谢瓦尔德纳泽在格鲁吉亚的政治生涯也并不平坦。他上台、下台、再上台,经历了政变、暗杀和民众抗议。 但他从来没有后悔离开莫斯科。他说:“我宁愿在风暴中为家乡冒险,也不愿在废墟上为他人站岗。” 这是一个外交官的自白,也是一个帝国倒塌时最真实的注脚。 今天回头看,谢瓦尔德纳泽的转身更像是一场预言。他早就看清了苏联的终点,只是比别人早了一步下车。