【一带一路艺术品国际交易中心数字资产运营中心艺术品数字货币预发行工作启动...】

一带一路艺术品数字货币的发行,对民藏人未来的发展和藏品变现会有什么影响?

一带一路艺术品数字货币的发行,本质上是将中国民间收藏的实物艺术品通过区块链技术转化为可流通的数字资产,这一变革对民藏人的发展和藏品变现路径将产生系统性影响。结合政策背景、技术逻辑和市场趋势,可从以下维度展开分析:

一、变现机制革新:从“沉淀资产”到“即时流动性”

1. 打通“确真-估值-变现”闭环

传统民藏最大痛点在于藏品真伪难辨、估值模糊、流通渠道狭窄。RWA数字货币体系下,需经过权威机构(如中国艺术品鉴定管理委员会)对藏品进行“确真+估值”认证,方可锚定发行数字货币。这意味着:

国家信用背书:认证后的藏品可直接兑换为有国家金融背书的《艺术品债券》或数字货币,实现“银行即时抵押兑现”;

期限灵活性:债券分1/3/5年期,藏家可选择短期变现或长期持有利息。

2. 数字货币拓展全球流通场景

一带一路艺术品数字货币以香港为起点发行十万亿规模,目标覆盖全球友好国家。其核心设计是:

稳定币+RWA双轨制:用稳定币解决跨境支付(规避SWIFT制裁),用RWA(Real World Assets)将艺术品实体资产上链,吸引国际资本以稳定币投资艺术品锚定资产;

降低交易门槛:碎片化通证(Token)使高价值艺术品可拆分交易,吸引中小投资者入场。

二、市场扩容效应:从“封闭圈子”到“金融化生态”

1. 激活万亿级民藏存量资产

据业内估算,中国民间收藏品规模达千万亿级,但长期处于“有价无市”状态。数字资产通过以下路径激活市场:

资产证券化:国家文物链、文通链(WTB)等平台将艺术品打包为数字资产包,对接银行质押、基金投资等金融工具;

跨境流动性:依托BSN-DDC网络覆盖82国,古玉、瓷器、书画等可通过数字化凭证进入东盟、日韩市场。

2. 重构艺术品价值链分配,强烈对比的新旧体制模式:

拍卖行高佣金(15%-30%)/去中心化交易平台(手续费≈1%)

藏家被动等待买家/持币可全球即时交易

真伪争议无兜底 /区块链溯源+保险承保双保险

民藏人从“被动持有者”转变为“主动资产运营商”,享受增值收益与流动性溢价。

三、技术赋能:区块链解决行业积弊

1. 溯源防伪与权属确认

“国文链”为艺术品提供全生命周期登记(三确→交易→质押),不可篡改的链上记录解决仿制品泛滥问题;

NFT技术为数字艺术品(如文物复刻版)赋予唯一权属凭证,张大千、齐白石限量版已成首批试点。

2. 智能合约自动执行分润

例如某瓷器数字货币销售后,藏家、平台、鉴定机构、文物商店可按预设比例自动分账,减少纠纷。

四、挑战与风险:民藏人需警惕的“暗礁”

1. 政策合规性风险

新《文物法》要求藏品“来源合法+传承有序”,非法流通文物可能被追查;

大部分地方交易平台、古玩城商户存在概念混淆(将文物称为“艺术品”规避监管),操作不当易触碰红线。

2. 市场泡沫与投机炒作

业内警告需警惕“金融化过度脱离实体价值”,如NFT艺术品曾现价格暴跌案例;

有人对香港十万亿数字货币发行规模引发“是否超发”的质疑。

3. 技术落地瓶颈

量子共振检测仪等鉴真技术尚未全行业普及,偏远地区藏家难享服务;

跨境支付需协调各国数字货币监管框架(如中国数字人民币 vs. 他国CBDC)。

五、民藏人应对策略:拥抱趋势的实操路径

1. 优先完成藏品三确上链合规化

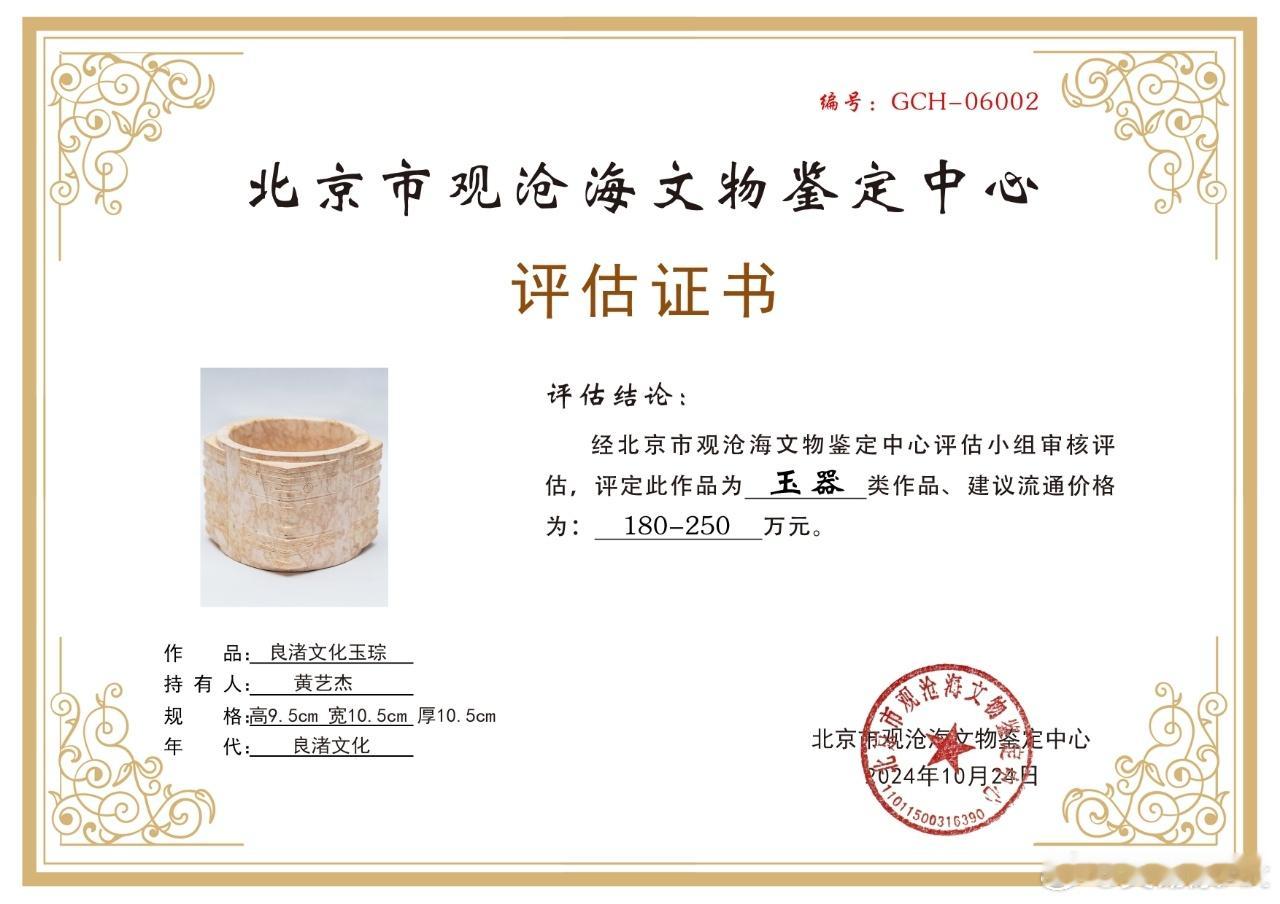

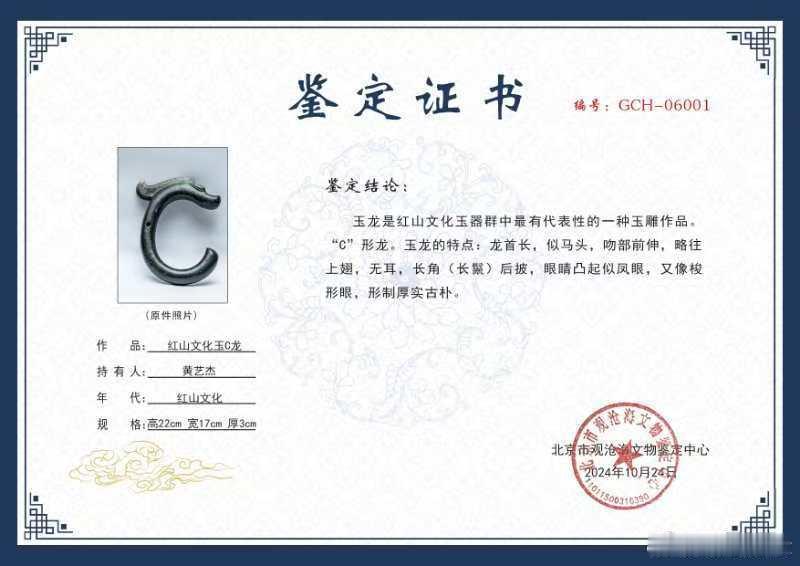

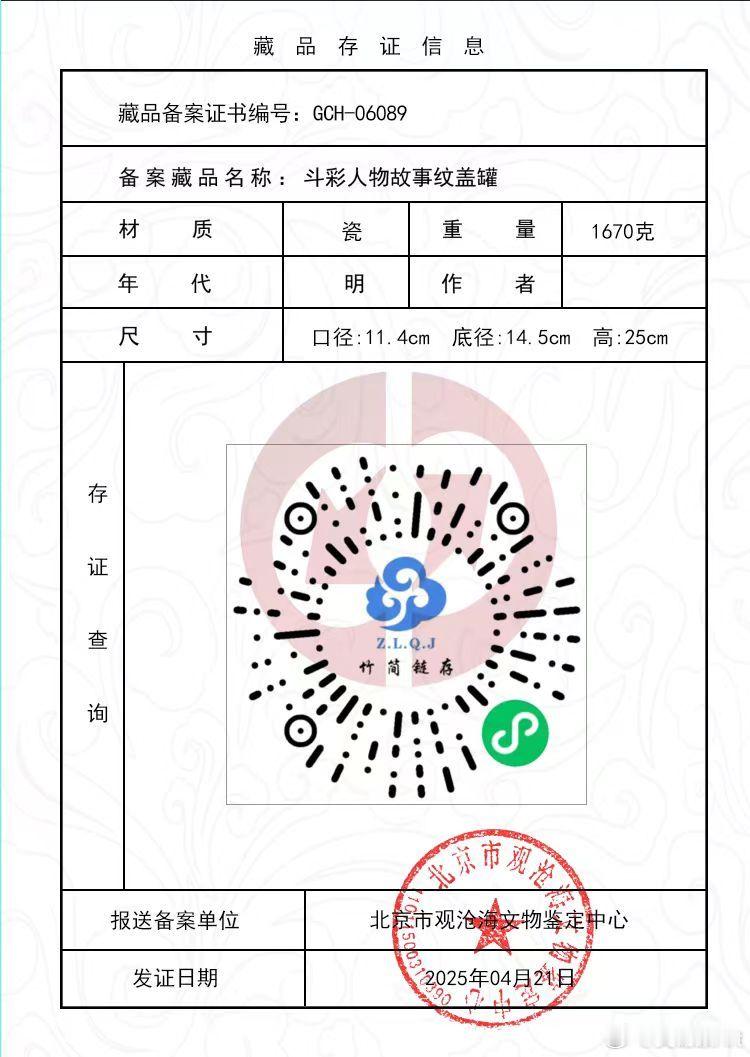

通过中国文物交流中心旗下国文煊、观沧海、吾得宝等第三方平台进行“艺术品资产鉴定+评估+确权+担保”,获取金融体系认可;

保留藏品流转记录(如拍卖凭证、三确证书),规避来源不明风险。

2. 分阶段参与数字化

短期:持有高流通性艺术品三确一溯源证书(如瓷器、玉器、名家书画)者,可首批接入试点;

长期:关注“RWA+稳定币”生态,学习跨境数字货币交易规则。

3. 规避投机性操作

警惕“天价估值承诺”,以中国价格协会、北京观沧海鉴定中心等权威机构评估价为基准;

分散配置,避免全部资产锚定单一数字货币。

结语:重构民藏价值的“新坐标系”

一带一路艺术品数字货币的本质,是以国家战略为背书、技术为杠杆,撬动民藏沉淀资产进入全球金融循环。对民藏人而言,这既是“变现困局三十年未有之破局点”,也需清醒认知:

机遇在于:万亿流动性注入、全球市场接入、国家信用赋能;

风险在于:政策边界模糊、技术落地时差、投机泡沫反噬。

唯有主动合规化、深度理解“艺术+金融+科技”三角逻辑的藏家,方能在这一轮变革中,真正实现文化财富与金融价值的双重复利。