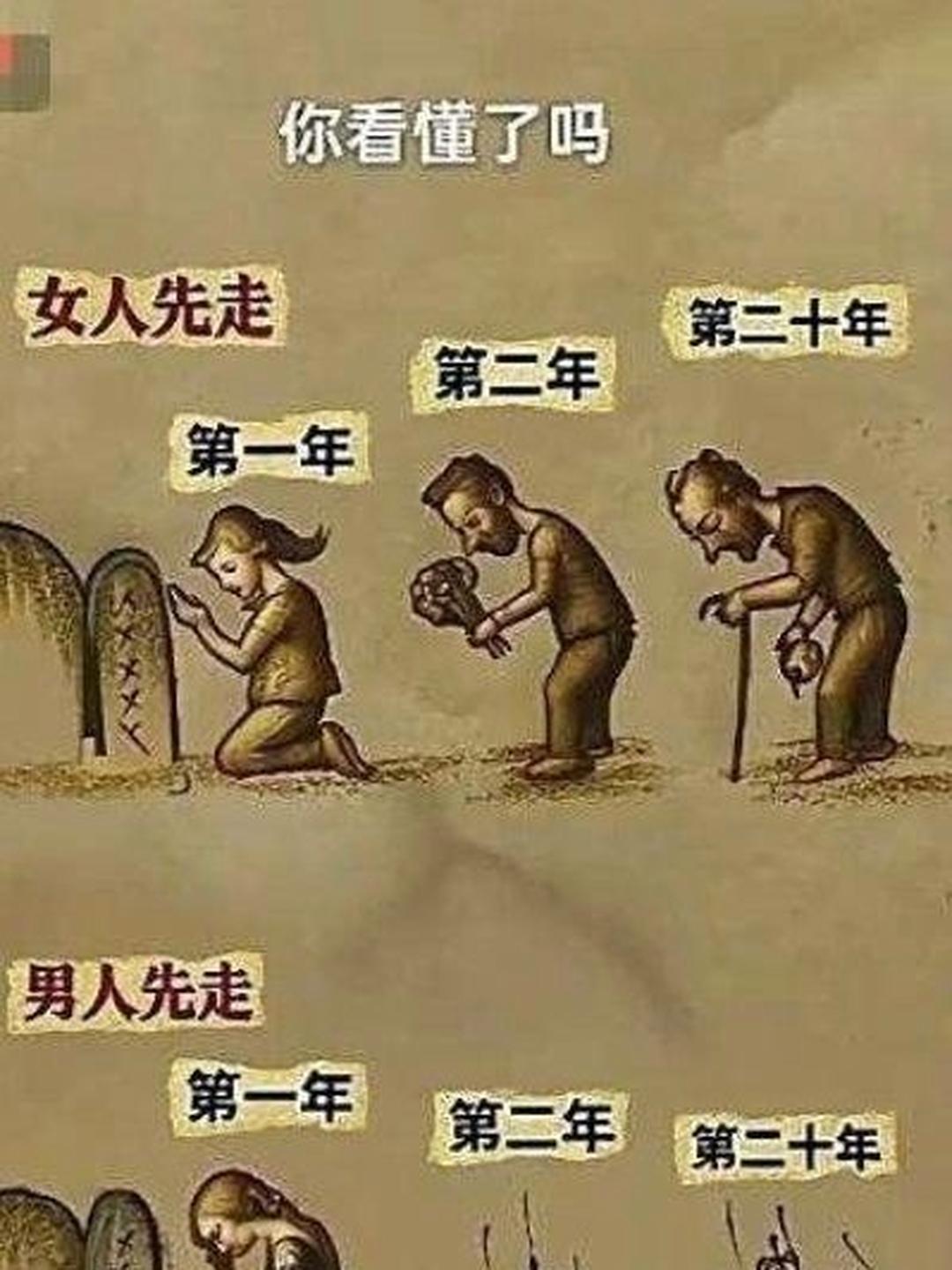

明天九月初九重阳节 俗话说 重阳吵一架,寒心一整冬 这话可不是随便编的!去年我邻居张婶家就栽过跟头,重阳那天跟儿媳为“回不回娘家”拌了嘴——按河北民谚“九月九,搬回闺女息息手”,张婶想接女儿回来,儿媳却觉得该先陪自家老人,两句不合就红了脸。结果那整个冬天,婆媳俩没说过十句正经话,连年夜饭都透着冷清,你说这气生得值吗? 要理解这话的分量,得先懂重阳的“底色”。古人眼里“九”是最大阳数,双九相重叫“重阳”,既含“久久长寿”的吉利,又因“阳极必变”怕盛极而衰,所以才有登高避祸、插茱萸驱邪的老规矩 。这就是第一个知识点“重日文化”:传统节日里的“重日”(像正月正、五月五)都被认为气场特殊,情绪波动带来的影响会比平时更持久,俗语里的“寒心一整冬”,本质是古人对节日氛围的敬畏。 张婶后来悔得直拍大腿,说早知道重阳的“敬老”分量这么重,绝不多嘴。你可能不知道,2013年《老年人权益保障法》早明确了重阳是“老年节”,这可不是新发明,明代就有“以糕饵馈老人”的习俗 。我同事小李更懂门道,去年重阳带父母买糕,老爷子嫌“狮蛮糕”太贵要换普通馒头,小李没急着反驳,反而说“这糕插小旗是老规矩,您小时候不总说‘愿儿百事俱高’吗?”一句话就顺了老人的心。 这里藏着第二个知识点“民俗符号的当代转化”:过去插茱萸是为驱虫辟邪,现在换成给老人买个茱萸香囊;古代登高避灾,如今变成陪长辈爬山赏秋,形式变了,但“祈福尽孝”的内核没变。怕就怕像我远房表哥那样,硬要拉不爱动的奶奶去登高,奶奶说累他还嫌“老顽固”,吵完架奶奶连菊花酒都没心思喝,这哪是尽孝,分明是耍脾气! 有人说这俗语是“迷信”,我倒觉得不全是。魏晋时陶渊明就写“酒能祛百虑,菊解制颓龄”,重阳饮菊酒本就有舒缓心绪的意思,家人拌嘴破坏了这份平和,自然容易记仇。但更关键的是第三个知识点“节日仪式的社会功能”:王夫之早说过,敬老不能只做表面文章,得“家给户饶”更要“真心沟通” ,要是平时就少言寡语,全靠重阳一天装和气,不吵架才怪! 你有没有过类似经历?比如为“该买重阳糕还是送保健品”跟家人拌嘴?或者觉得老一辈的习俗太繁琐,忍不住顶了几句?其实张婶后来破局特简单,冬至包了饺子主动给儿媳送过去,说“那天我太较真,闺女儿子都是心头肉”,儿媳立马红了眼,俩人事就翻篇了。 俗语是提醒不是“魔咒”。重阳的核心从不是“不能吵架”,而是要借着这“久久”的寓意,把平时藏着的情绪好好说开。古人都懂“赏菊要共饮,登高要同游”,现在咱们更该明白,陪老人吃口热糕、听句唠叨,比啥规矩都金贵。真吵了架也别慌,主动递杯热茶认个软,冬天照样能暖烘烘的。 那些把“寒心一整冬”当真的,多半是吵完架就晾着不管,跟节日本身没关系。重阳是“老年节”,不是“比谁有理节”,顺着老人的心意来,哪怕只是陪他们看场老电影,也比硬扛着吵架强百倍。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。