昨天接孩子放学时被老师单独留了一下,说学校组织集体活动,所有小朋友都在跟着音乐跳舞,就我家娃一个人满场乱跑,怎么喊都不听。老师最后委婉提醒要回家好好引导。说实话,当时脸上笑着答应,心里早就翻江倒海了。 回家的路上我和队友互相打气,说这娃怕是个反向学霸,文化课还行,一到集体规则就掉链子。晚饭后我们把他拉到沙发上,又郑重其事地重复那些不知道说过多少遍的话,集体活动要听指令,不能打扰别人,遇到问题找老师。说着说着我自己都出戏了,这到底是在教育孩子,还是给自己念紧箍咒呢。 其实很多家长都有这种体验,明明在家演练过无数次规矩,孩子一到集体环境就像换了个人。不是故意捣乱,而是他们那个年纪的大脑里,规则的开关和兴奋的开关压根不在一个频道上。跳舞时别人做动作他转圈,未必是对抗老师,更像是身体被音乐带动了,耳朵却自动屏蔽了指令接收功能。我们总以为道理讲够一百遍总能渗进去,可有时候孩子的大脑就像一块特别光滑的石头,语言的水珠滚来滚去就是渗不进去。心理学上有个说法,重复说教超过某个限度,孩子反而会开启屏蔽模式。有时候不是孩子不听,是我们的话掉进了一个复杂的处理流程,从耳朵到行动要经过好奇情绪动作好多道关卡,任何一个环节卡住,结果就是当场点头,转身照旧。 后来我慢慢发现,光在岸上比划游泳动作是不行的。有次幼儿园开放日,亲眼看到老师怎么引导那些游离的孩子,她不吼不拽,而是走过去蹲下来平视他,说你看小朋友都在当小蝴蝶,你这个特别的小飞机要不要先停靠到花朵旁边。神奇的是,孩子真的慢慢挪回队伍了。原来集体规则不是靠声音大小传输的,而是要变成孩子能听懂的游戏语言。就像教游泳,得先跳进水里和他一起扑腾,不能老是站在岸上喊注意姿势。 我也开始留意孩子失控的规律,往往发生在活动切换的时候,或者周围突然特别吵闹。查了些资料才知道,有些孩子不是故意捣蛋,而是感官系统太敏感,音乐太响人群太密时,他们需要用跑动来释放压力。这就像电脑弹窗提示内存不足,我们却当成病毒来查杀。或许下次不该先急着批评,而是该问问他,是不是需要帮忙关上小耳朵的吵闹开关。 现在再接到老师投诉,虽然还是会心头一紧,但不再自动觉得自己是失败家长了。孩子的社会性成长本来就是个不断打补丁的过程,今天的bug修不好,明天换个方法再来。就像有位朋友说的,谁家娃还不是个测试版呢,正式版都得等到十八岁以后。 你们家娃有过这种规则短路的时候吗?最后是怎么找到解决办法的?评论区等着各位爸妈分享经验。

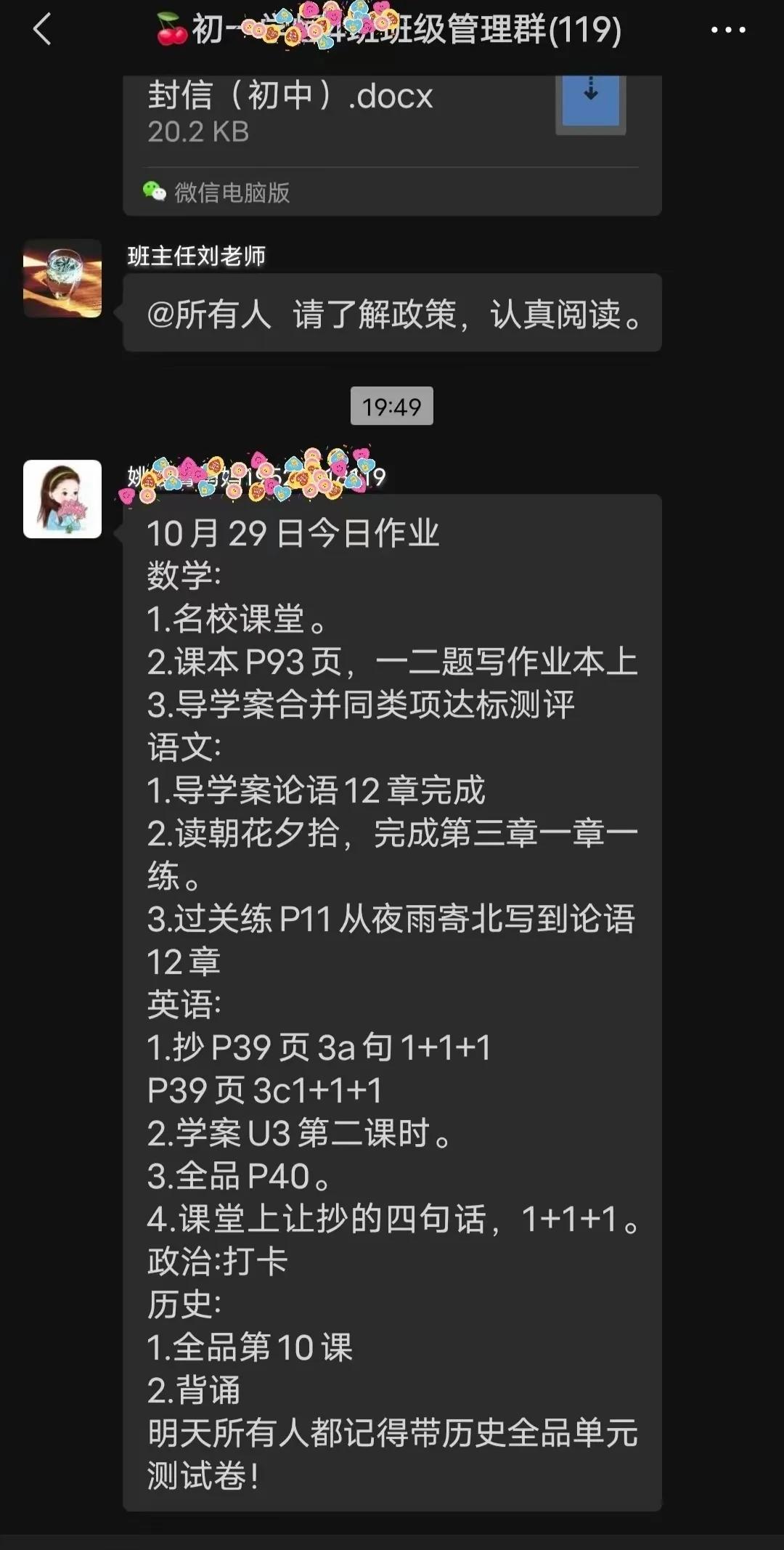

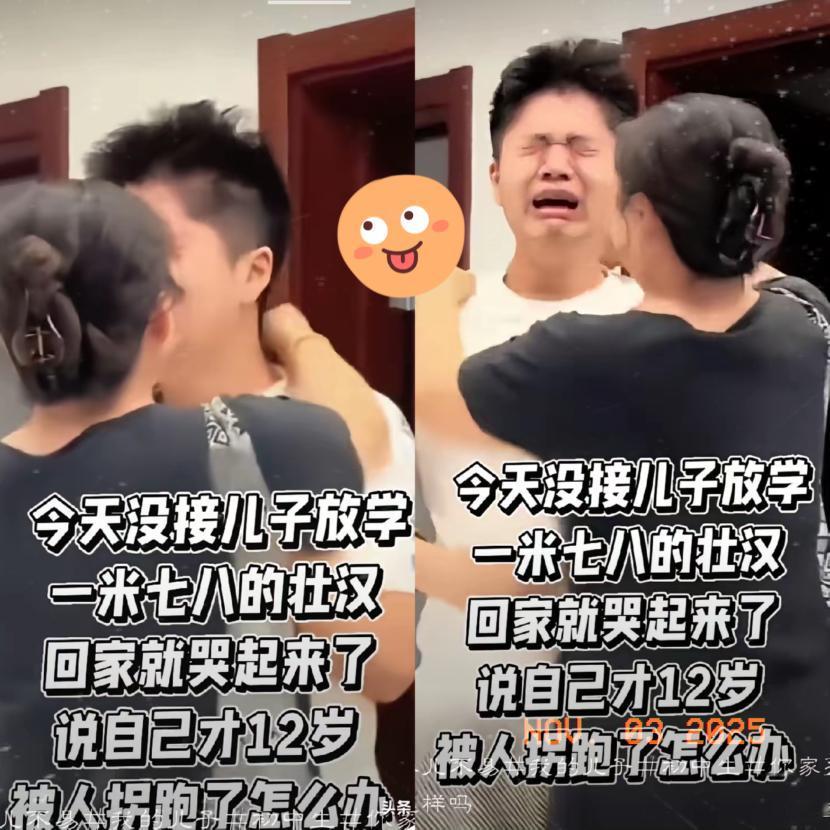

![小聪明全用在这了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/10537548542367870332.jpg?id=0)