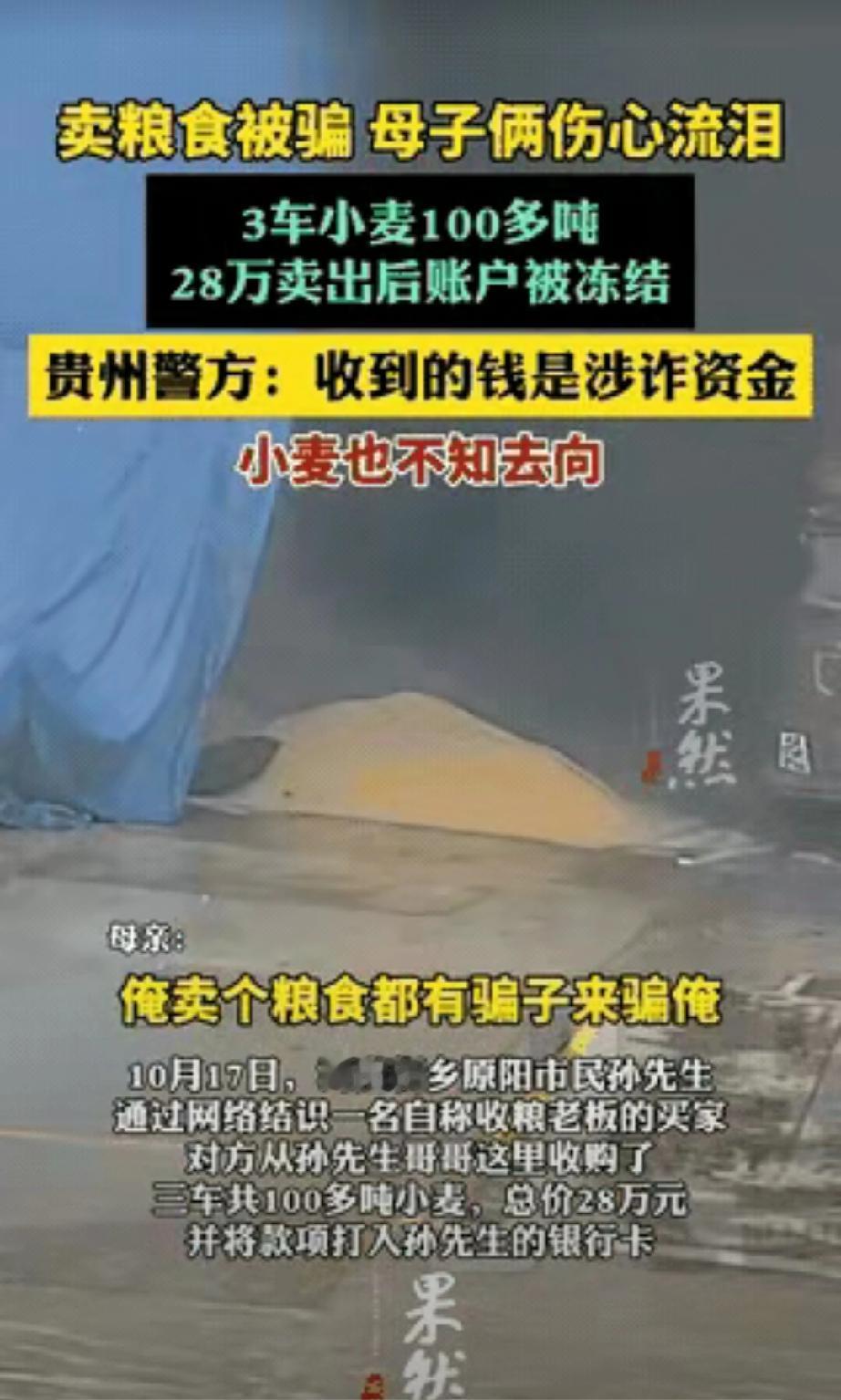

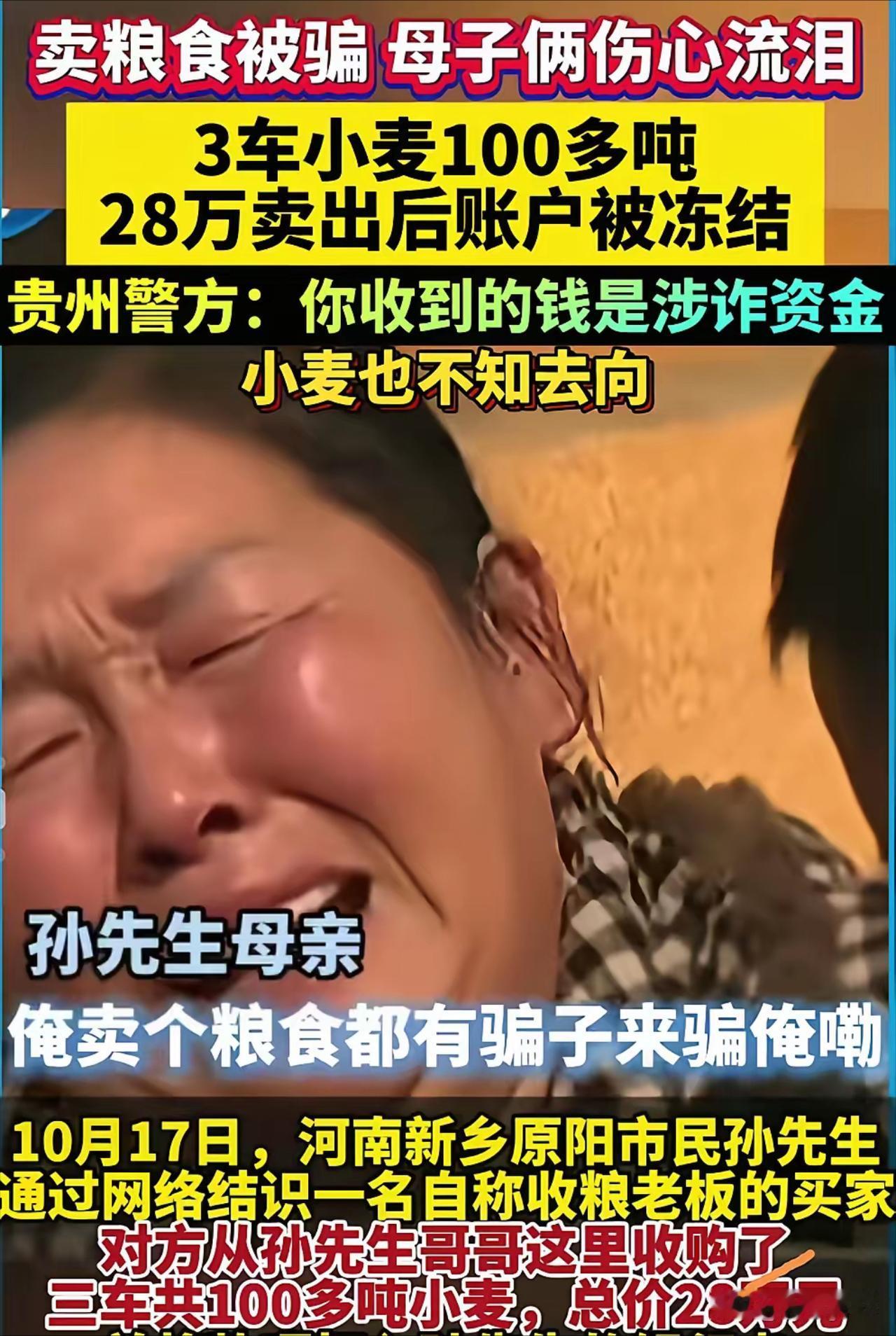

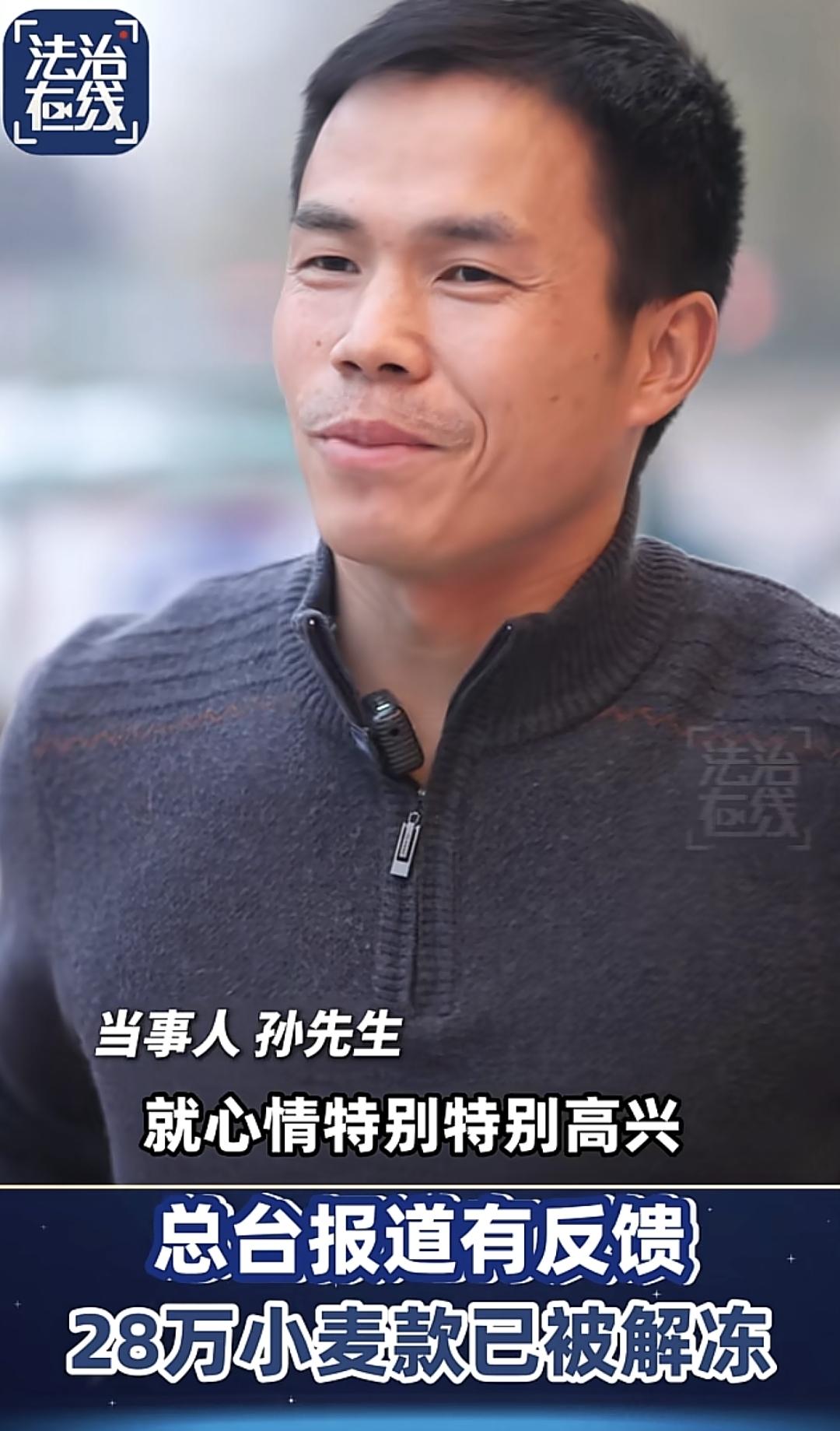

河南农妇卖100吨小麦收28万,钱刚到账就被冻:“俺的麦是地里长的,咋成脏钱了?” 2025年10月的清晨,河南周口某村的土路上,王大娘坐在派出所门口的台阶上,裤脚还沾着昨天翻麦时蹭的麦芒,手里攥着被冻结的银行卡,指甲盖掐得掌心发白。她抬头望着远处自家的麦田,那里的麦茬还留着收割时的痕迹,眼泪吧嗒吧嗒掉在脚边的麦秸秆上——100吨小麦,28万货款,前天还在手机里显示“转账成功”,今天就成了“涉诈资金”,连买瓶治腰疼的药都取不出来。 “高价收粮”的诱惑:每斤多两分钱,比粮站还“正规” 王大娘和儿子小李种了200多亩麦,今年雨水顺,麦穗坠得弯了腰,可本地粮站每斤只给1块3,娘俩愁得半夜翻来覆去。直到小李在粮食收购群里加了个“张老板”,对方的消息像根“救命稻草”:“我给1块3毛2,每斤多两分钱!上门拉货,当场打款,不用你们跑粮站。” “每斤多两分钱,100吨就是4000块啊!”小李算了笔账,赶紧给娘说了。王大娘搓着沾着麦糠的手,犹豫了半天:“要不,试试?” “专业”的流程:监装员盯每一袋麦,转账成功的提示让人心安 约定拉粮的那天,三辆印着“粮食运输”的大货车准时停在门口,下来个戴眼镜的男人,穿得整整齐齐,说:“我是公司监装员,负责过磅、记重量。”他拿出个电子秤,每装一袋麦都称一称,记在本子上,还让小李在旁边签字确认:“每一步都得留证据,免得以后有纠纷。” 装了三个小时,三车麦终于装完了。监装员翻了翻本子,说:“总共102吨,算下来28万3千。”张老板笑着拿出手机,对着小李的二维码扫了一下,“叮”的一声,小李的手机显示“转账成功”。他盯着屏幕上的数字,手都抖了:“娘,咱们的麦卖了好价!” 晴天霹雳:卡被冻结,钱成“脏钱”,骗子早跑了 可谁能想到,第三天一早,小李揣着银行卡去镇上取钱,柜员看了看电脑,说:“你的卡被冻结了,取不了钱。”小李以为柜员弄错了,赶紧拿出手机看转账记录,确实是28万3千到账了。他疯了一样跑到派出所,民警的话像晴天霹雳:“你收的钱是涉诈资金,骗子借着收粮的名义洗钱,把脏钱转到你的账户里。现在钱被我们冻结了,而骗子早已经把麦卖了,钱转走了。” 小李翻微信,张老板的头像已经变成了灰色,发消息显示“对方已拉黑你”;打电话,听筒里传来“您拨打的号码是空号”。王大娘听到这个消息,腿一软坐在了地上,眼泪顺着皱纹流下来,拍着大腿喊:“俺们种的麦是地里长的,钱是他们当场转的,咋就成脏钱了?俺们没偷没抢,咋就这么倒霉?” 农民的无奈:血汗钱没了,麦没了,连个说理的地方都没有 村民们都凑过来,有的递纸巾,有的劝:“大娘,别难过了,警方会帮你查的。”可王大娘哪里听得进去?她望着天上的云,嘴里念叨着:“春天翻地时,俺的手磨起了泡;夏天浇地时,俺凌晨3点就起来;秋天收麦时,俺蹲在地里捡掉的麦穗……这些麦是俺们的命啊!” 民警说,这种骗局最近很常见:骗子打着“高价收粮”的幌子,上门拉货,当场打款,让农民觉得“正规”,其实是把涉诈资金转到农民账户里“洗白”。等警方查到的时候,农民的账户被冻结,钱取不出来,而骗子早已经跑了。 “俺们农民种点地容易吗?”王大娘坐在台阶上,手里的银行卡被攥得发烫,“要是早知道这样,俺宁愿把麦卖给粮站,哪怕少赚点……” 阳光照在她脸上,眼泪亮晶晶的。旁边的麦田里,风掀起麦茬,仿佛在诉说着农民的无奈。 提醒: 农民朋友遇到“高价收粮”的,一定要查清楚对方的身份,看看有没有营业执照,有没有固定的办公地点;转账的时候,最好用银行转账,别用微信、支付宝(虽然这次是微信转账,但其实银行转账也能查,不过更重要的是确认对方身份);如果对方说“当场打款”,一定要等钱到账了再让拉货,别着急。 愿这样的悲剧不再发生,愿农民的血汗钱能得到保护! (文中人物均为化名)