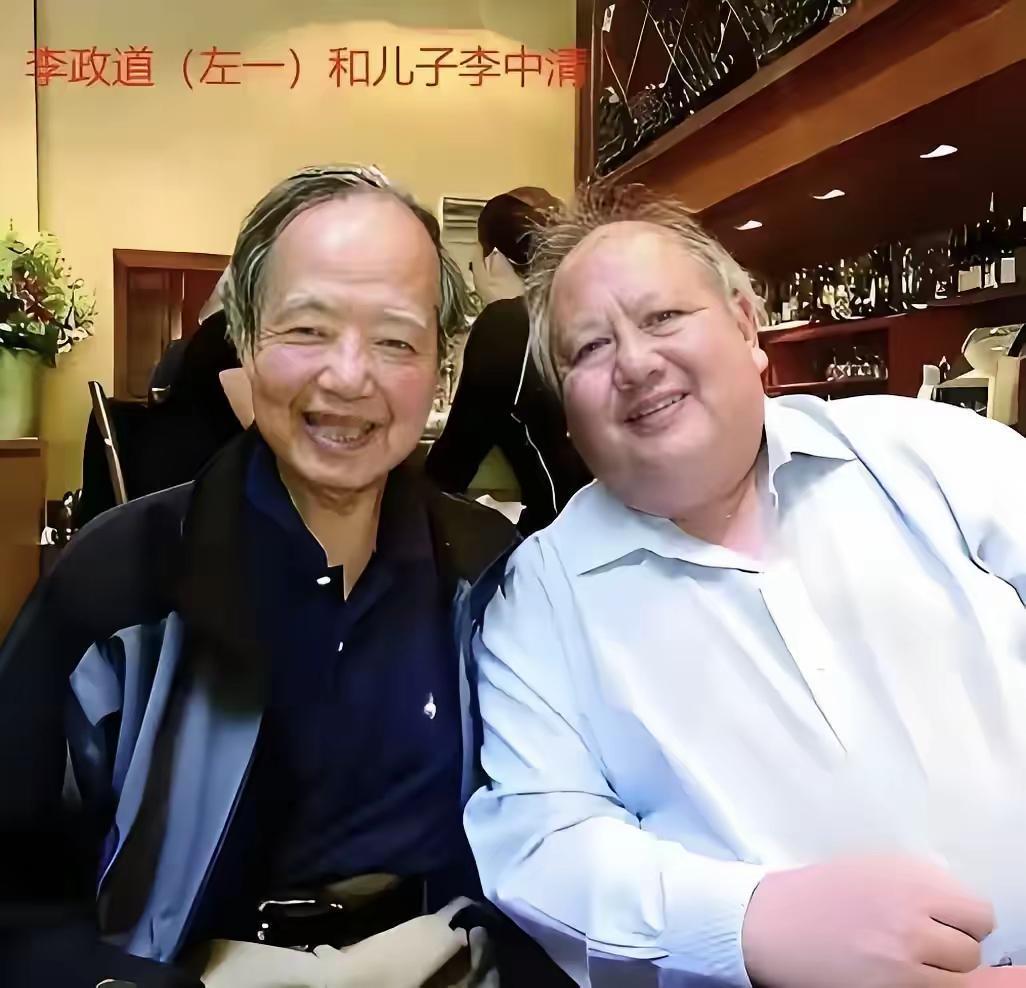

李政道对钱真的没啥概念一样,上海有一套别墅,据李中清说价值三四亿,李政道说捐就捐了。李政道总说做学问不要追求名气,不要追求利益,就是纯粹的做学问,不少人可能觉得这是场面话。而李中清曾经接受广州日报的采访,是很明确的说,爸爸不留遗产给子女的。 甚至于说李政道把在上海的豪宅,那里的豪宅原来也不是李政道的,是秦惠莙爸爸给的,当时的价值就有三四个亿,李政道也是不要就不要,直接捐了,据说捐给了上海交通大学。这样的大手笔,对一个科学家来说,也是罕见的。 在物质上,李政道是真的超级无所谓的。 “三四亿?那是多少钱?”要是当面问李政道,他大概会眨眨眼,把话题拐到μ子衰变或者费米子质量上去。对老爷子而言,钱就像空气——必不可少,却用不着成天数着分子量过日子。儿子李中清早就习惯:老爸钱包里常年躺着一张皱巴巴的百元钞,边角卷成毛边,跟实验室砂纸差不多;刷完学术会议餐费,余额多少他从不查,银行卡密码干脆写在卡背面,省得自己记不住。旁人听着捏汗,他倒自在:卡丢了再办,时间浪费在记数字上才不划算。 提起上海那套顶级豪宅,圈内人津津乐道的不是“捐了”,而是“说捐就捐”。房子位于老法租界核心,红砖立面带花园,面积大到能停下一辆小型巴士,市值一度冲到四亿。可李政道只记得两件事:一是推窗能见梧桐叶,阳光碎金般洒在书桌上,适合推导公式;二是楼梯太陡,夫人秦惠莙上下不方便。至于“四亿”是多少个零,他压根没算过——“够买几台对撞机?”他一句话把中介噎到原地石化。后来交大筹建李政道研究所,老爷子听完汇报,当场拍板:“房子给你们,拿去做青年公寓,让娃娃们睡得离实验室近一点。”秘书提醒“市价好几亿”,他挥手打断:“哦,那就省点装修钱,别把科研经费用在买沙发上。” 这种“超级无所谓”贯穿了他整个生活。手表是三十年前的老“上海”,玻璃表面划得跟毛玻璃似的;领带只有两条,轮换着系,颜色褪到分辨不出原本花纹。参加国际会议,主办方安排五星套房,他转身换成普通标间,理由令人哭笑不得:“大床太软,一躺下就睡着,耽误想问题。”儿子想给他换辆SUV,他摇头:“车能开就行,排气量小一点,二氧化碳少一点,对地球好一点。”李中清只好把买车的钱投进家族公益基金,老爷子听完点点头:“这就对了,钱要拿来买知识,不是买铁皮。” 有人质疑:“不留遗产给子女,是不是太苛刻?”李中清却笑说:“父亲把最值钱的东西早就给了我们——好奇心、批判思维、对世界的敬畏。”至于现金房产,老爷子逻辑直白:留给子女,他们可能为分钱打得头破血流;捐给高校,却能变成实验室里的一束激光、显微镜下的一张原子相,让更多年轻人摸到科学的边。事实证明,这套理念比任何遗嘱都管用:李政道研究所拔地而起,全球顶尖物理学家纷至沓来;CUSPEA项目(中美联合招考物理研究生)资助的上千名学子,如今遍布世界各大实验室,不少人已成长为领域里的领军人物。老爷子眯眼笑:“看,这就是复利,比银行利息高得多。” 我曾在交大听过他一场讲座,主题是“科学与人生”。演讲结束,有学生站起来问:“李老师,您怎样看待财富自由?”老先生推了推眼镜,反问:“什么叫财富自由?你的大脑自由了吗?如果你的思想总被金钱牵着走,那才叫真正的贫穷。”全场安静三秒,随即掌声雷动。那一刻,我突然明白:所谓“对钱没概念”,并不是不知钱为何物,而是把钱的优先级调到最低——让空气回归空气,让理想回归理想。豪宅、名表、豪车,于他都是尘埃,只有方程式和黑板上飞扬的粉笔屑,才值得驻足。 当然,这种境界普通人学不来,也无需硬学。我们朝九晚五,为房贷车贷奔波,为孩子的奶粉钱计较,这是生活本色。但李政道至少提醒我们:钱可以赚,也可以花,更可以放手——当它能为更多人点亮一盏灯时,别吝啬。哪怕我们捐不出几亿豪宅,把旧书捐给山区学校、把不再穿的冬衣放进社区公益箱,也是在给世界升温。老爷子把巨款推向科研,我们把手头的小资源推向需要的人,本质上是一样的:让价值流动,让知识、温暖、希望代代相传。 回到开头那套别墅,如今已是李政道研究所的青年公寓。夜晚灯火通明,博士生们端着咖啡穿梭,讨论暗物质、量子计算、引力波。他们或许不知道,自己脚下的地板曾价值数亿;但一定知道,头顶那片星空,有人替他们预付了门票。想到这里,我不禁想起老爷子的一句话:“做学问要像剥洋葱,一层层剥开,剥到最后一无所有,却让你泪流满面。”对财富,他亦是如此——剥掉名、剥掉利,剩下纯粹的求知欲,像洋葱芯一样洁白、辛辣、令人流泪,也让人清醒。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。