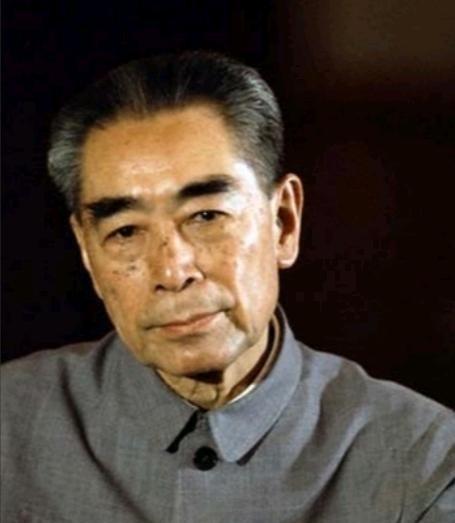

周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“你们这是什么意思?怎么拿出这样的衣服?你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?!” 韩宗琦的愤怒源于他对总理的深厚感情和对“寿衣”的传统认知。在中国人的传统观念里,寿衣象征着对逝者的尊重,往往要全新、体面。韩宗琦作为晚辈,一心想让总理走得体面些,看到如此破旧的衣服,难免觉得委屈了总理。 而且,他并非普通医生——他的父亲韩光斗曾是周恩来的秘书,两家有着几十年的交情。这种特殊的家庭背景,让韩宗琦对总理的感情更像是对长辈的孝心。 更重要的是,总理临终前的形象让韩宗琦心疼不已。长期的病痛折磨让总理瘦得皮包骨头,脸颊凹陷,头发稀疏。 韩宗琦在为总理解剖遗体时,亲眼看到腹部的手术伤疤和转移的癌瘤,心里早已悲痛万分。此时看到卫士送来的旧衣服,他的情绪彻底爆发了:“总理为国家操劳一辈子,怎么能连件新衣服都没有?!” 面对韩宗琦的指责,卫士们默默流泪,却无法辩解。因为这些衣服是邓颖超亲自交代的。总理去世后,邓颖超强忍悲痛叮嘱:“不要做新衣服,要选总理平时最喜欢穿的、现有最好的衣服。”工作人员翻遍了西花厅的衣柜,发现总理的衣服不是太旧就是有补丁,内衣内裤几乎件件带补丁。 最终,他们选了一套1950年代做的灰色中山装——这是总理出席重要场合时穿的,虽然旧,但相对完整;还有一件换过领子和袖口的白衬衫。 邓颖超为何坚持让总理穿旧衣?因为这是总理一生的作风。总理的衣服破了就补,领子和袖口磨破了就拆下来换新的,一件毛巾浴衣补了又补,工作人员说“没有一天不缝补”。 1963年出访亚非14国前,总理因用旧毛巾擦嘴患上唇炎,医生强行要求换了两条新毛巾才痊愈。他常说:“我们国家还不富裕,要把钱用在刀刃上。” 邓颖超深知总理的心思。她在审定衣服时含着泪说:“这是恩来的作风,平时为他添置一件衣服都很难,他死后咱们还是要尊重他,不要为他浪费钱了。”她还安慰卫士:“这样做也许有人会责怪你们,那也是暂时的。” 这套灰色中山装和白衬衫,承载着总理的奋斗岁月。中山装是1954年出席日内瓦会议前定做的,总理穿了23年,直到去世。 白衬衫是1963年出访前添置的,此后再没买过新衬衫。为了让衣服看起来整洁,工作人员想了不少办法:领口大了一寸多,就用别针在颈后别紧;衬衫泛黄,就反复漂洗。 总理的节俭不仅体现在穿着上。他的办公室西花厅是间老平房,潮湿阴暗,夏天地上泛碱花,有关部门多次提议维修,都被他拒绝。1973年,工作人员趁他外出视察悄悄铺了地板、换了窗帘,他回来后大发雷霆,坚持让恢复原样。他常说:“我身为总理,带一个好头,影响一大片;带一个坏头,也要影响一大片。” 看着卫士们难过的样子,韩宗琦渐渐冷静下来。他想起总理生前的点点滴滴:为了节省时间,总理经常在汽车上吃饭;为了不浪费粮食,掉在桌上的饭粒都要捡起来吃掉;出国访问时,他把外宾送的小礼物都交给公家。 他突然意识到,自己的“孝心”可能违背了总理的意愿。 当韩宗琦得知邓颖超的交代后,内心充满愧疚。 他后来回忆说:“我这才明白,邓大姐比我们更懂总理。总理一生节俭,连去世都不愿给国家添负担。” 他小心翼翼地为总理穿上旧衣服,特意留下了总理戴了多年的“上海牌”手表和“为人民服务”像章——这两件文物如今陈列在天津周恩来邓颖超纪念馆。 1976年1月11日,总理的灵车缓缓驶过长安街。百万群众冒着严寒,哭送总理最后一程。人们看到的总理,穿着朴素的旧中山装,面容平静安详。这正是他生前的样子——没有华丽的服饰,只有鞠躬尽瘁的身影。 总理去世后,邓颖超遵照他的遗愿,将骨灰撒向祖国的江河湖海。 她自己临终前也留下遗嘱:不搞遗体告别,不保留骨灰,房舍交公。这对革命夫妻,用一生诠释了什么是“鞠躬尽瘁,死而后已”。 如今,当我们在纪念馆看到总理的旧衣服,依然能感受到那个时代的温度。它们不是破旧的衣物,而是一代伟人精神的象征。正如邓颖超所说:“恩来同志,你的愿望就要实现了,你安息吧!”