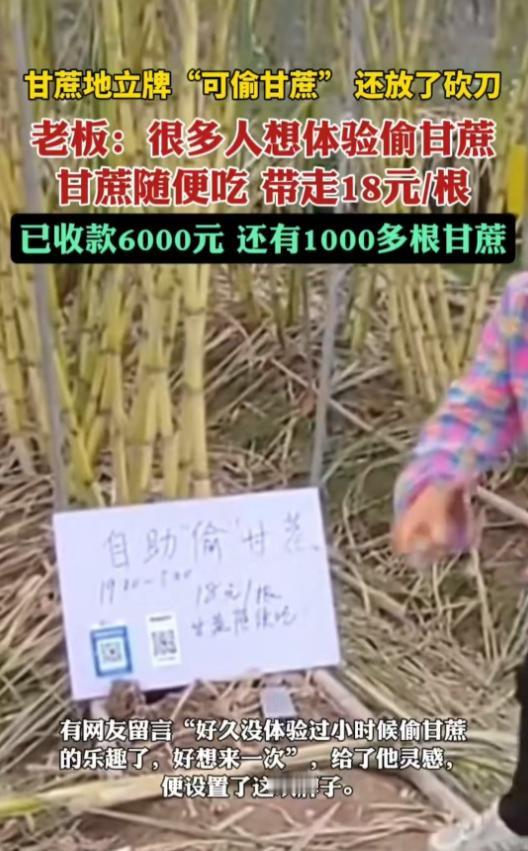

最近,杭州一片甘蔗地火了。主人王勇龙在地头立了块牌子,上面写着:“甘蔗可以随便吃,想付账的18元一根,不付账的,拿着走也行。”他还贴心地放了一把刀,生怕网友“偷”起来不方便。这块甘蔗地,一夜之间成了“怀旧乐园”,无数人驱车前来体验童年的“偷甘蔗”快乐。20天过去,王勇龙靠这场“偷甘蔗活动”收了六千多元,甘蔗还剩一千多根。网友调侃:这怕是全国最“合法”的偷窃现场。 从法律视角看,这场看似荒诞的“偷甘蔗秀”,其实是一场值得讨论的社会实验。很多人第一反应是——这不就是公开教唆偷东西吗?但仔细分析就会发现,这里面的“偷”,只是形式上的“偷”,在法律意义上完全不构成犯罪。《刑法》第二百六十四条规定,盗窃罪是以非法占有为目的,秘密窃取他人财物的行为。要构成盗窃,必须满足两个核心条件:一是“秘密性”,二是“非法占有”。 而王勇龙在视频中明示“大家可以来偷”,并声明可以不付钱,这意味着他主动授权他人取得甘蔗的占有权。网友们拿甘蔗的行为,既不是秘密进行,也不带有非法占有的目的,更谈不上社会危害性。法律上讲,权利人明示许可,就不存在“非法性”,自然也就不构成盗窃罪。 有人又问:那王勇龙算不算“教唆他人犯罪”?《刑法》第29条规定,教唆他人实施犯罪的,应当承担相应刑责。但前提是“教唆对象实施的是违法犯罪行为”。而甘蔗属于王勇龙个人财产,他有权处分。所谓“邀人偷甘蔗”,实质上是以自我财产为道具的营销行为,而非唆使他人侵犯第三者权益。换句话说,他并没有“教唆他人去犯罪”,只是“教唆他人体验童年”。在法律边界内,这种行为不但无罪,反而是一种创意营销的权利行使。 再看那块“想付账18元,不付也行”的牌子,表面像是调侃,实则是对《民法典》精神的生动演绎。根据《民法典》第五百七十条,“债权人明确表示放弃债权的,债务消灭。”王勇龙立下的牌子,属于单方意思表示,等于事先声明“自愿放弃收费权”。 因此,即便有人拿走甘蔗未付款,也不构成不当得利或侵权。若王勇龙事后追偿,法律上也难以得到支持。因为他的公告本身构成一种允许性承诺,是权利放弃的外化形式。网友付钱是买卖合同,不付钱则视为基于许可的赠与,两种关系都合法有效。这种“付与不付皆自由”的模式,恰恰是民法典“意思自治”原则的体现。 更有意思的是,这起事件折射出一种社会心理:当人被允许自由选择时,反而更倾向守规矩。王勇龙的视频下方,绝大多数留言者都自觉扫码支付。那份“偷”的快乐,早已不是占有他人财物的刺激,而是一种情感记忆的复燃。人们在体验童年的同时,也完成了一次成年人的道德自检。这种现象并非个案。湖南、四川等地的果园早已出现“随意采摘,随意付费”的标语,结果大多数人都选择付款。这种看似“无约束”的信任实验,正是公民法治意识与社会诚信度的体现。 从学理上说,王勇龙的行为并未违反公序良俗。《民法典》第8条规定,民事活动应遵循公序良俗原则。只要不损害社会公共利益,不侵犯他人合法权益,当事人就可以自由处分自己的财产。王勇龙的做法,看似荒唐,实则在法理之中。他用一种幽默的方式,展示了民法体系下“权利让渡”的柔性之美,也提醒公众:法律并非一味禁止,而是允许理性与善意存在的空间。 这场“偷甘蔗事件”,最终演变成一次全民共鸣。有人重拾童年的勇气,有人反思法律的温度。它让我们看到,当权利人自愿放下界限,公众并未滥用自由。相反,那些夜里蹲在田埂边啃甘蔗、笑得像孩子一样的成年人,反而让法律显得不再冰冷。 有人说,这是一场乡野里的“行为艺术”;有人说,这是一次“社会信任实验”。从法律的角度看,它更像是一堂通俗而深刻的法治公开课。法律,不是拿来吓人的,而是教人如何在规则中体面地自由。 当“偷”被赋予合法的游戏规则,偷的就不再是物,而是人心深处对纯真的怀念。王勇龙或许只是想卖甘蔗,却意外让我们看到了一个时代的情绪出口。这场“偷甘蔗”的故事,偷走的不是财物,而是人们久违的信任感。