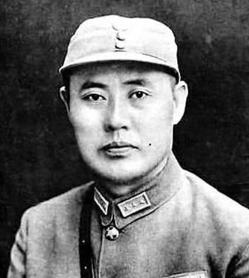

新中国刚刚成立不久,周总理便发现了一件怪事,在众多部委提交的文件中,水利部文件上反复出现的签字是副部长的,正部长的名字反而不见踪影。[无辜笑] 1949年秋新中国各部委陆续向中央报送文件,周恩来在审阅时留意到一个细节,其他部门的文件均由部长签字,唯独水利部的上报材料屡次出现副部长签名,部长傅作义的名字迟迟未见,这一细微差别,揭开了一场特殊的人事磨合。 傅作义原为国民党华北“剿总”司令,在北平和平解放过程中发挥了关键作用,当年2月在西柏坡,毛泽东征询其工作意向时,他提出希望投身水利事业,这并非临时起意,主政绥远期间,他曾主持修建四十余条水渠,将后套荒原变为“塞上江南”,对水利建设早有实践经验。 鉴于他的专业背景,中央于1949年10月任命傅作义为首任水利部长,然而这项任命让部分干部感到不解,一位原国军将领何以担任如此重要的职务?质疑声中,工作阻力逐渐显现。 部分工作人员将傅作义的专车刻意安排到偏僻位置,更严重的是,部长职权被架空,重要文件的批阅权转移到副部长手中,每当傅作义提出工作建议,常会遇到各种理由的拖延或质疑,为避免影响工作推进,他最终选择将文件处理权交由副部长代行。 周恩来敏锐察觉到水利部工作的异常,经了解情况后,毛泽东亲自询问傅作义是否遇到困难。虽然傅作义谦称自己对水利工作尚不熟悉,但中央迅速作出明确指示,所有水利部文件必须经傅部长签字方能生效,同时要求他参与党组会议并发表意见。 这一决定扭转了工作局面,获得充分授权后,傅作义全身心投入水利建设,他每年约有四个月时间在基层考察,从黄河下游到陕西潼关,常顶着四十摄氏度高温实地调研,他不仅关注工程进度,更深入工棚食堂了解工人生活,尽管胃病需要少食多餐,出差时他只带些馒头干充饥。 在傅作义主持下,新中国水利事业取得重要进展,黄河治理工程稳步推进,长江流域规划逐步展开,三门峡水电站、密云水库等重大工程相继启动,这些项目为农业生产和防洪抗旱提供了重要保障,毛泽东后来也对此表示肯定。傅作义在水利部长岗位上任职二十三年,直至1972年因病请辞。 1974年4月傅作义病重之际,向来探视的人员询问北方是否降雨,依然心系旱情,十天后,这位将后半生奉献给水利事业的老人安然离世。 中央的明确支持为专业人才提供了施展舞台,而傅作义的专业素养与敬业精神也证明了这一安排的合理性,在百废待兴的建设时期,这样的用人策略体现了务实与远见。 网友们感慨万千: “看了真是感慨,傅作义将军真是能屈能伸,为了大局甘愿暂时隐忍,这才是真干实事的人,周总理和毛主席能明察秋毫,迅速纠正问题,也体现了用人的魄力。” “历史总是很复杂,当时部分同志有情绪可以理解,毕竟身份特殊,但最终结果证明,专业的人干专业的事这个原则是对的,傅部长用23年的奉献回报了这份信任。” “细节见真章啊!连专车被故意停远这种小事都写出来了,说明当时排挤是真实存在的,傅作义不去争抢,而是用行动证明自己,让人敬佩。” “这个安排在当时需要很大的胸襟和远见,最大亮点是中央发现问题的敏锐和解决问题的果断,‘没有傅部长批示,一律无效’,这句话太有力了,直接扭转了局面。” “所以关键是能力和态度,傅作义有治水经验,也真心想做事,这才是他被重用的根本原因,他后来跑遍大江南北,甚至病危还惦记旱情,说明他完全配得上这个职位。” 在当今社会,傅作义这种“少说多做、以行动证明价值”的处事方式,在面对职场困境时是否依然是最有效的策略? 官方信源:中国共产党新闻网 — 人物库