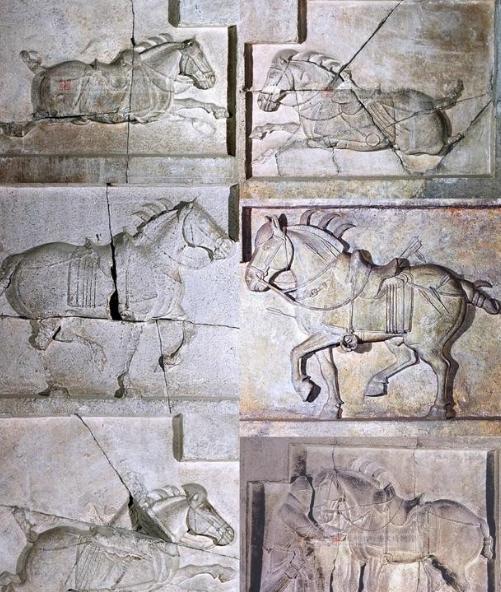

1972年,中美建交前夕,基辛格访华前问杨振宁:“带点什么礼品好呢?”没想到杨振宁却说:“有两件中国文物最合适。”这两件文物,和国内的四件文物并称“昭陵六骏”。 这两件文物可不是随便挑的普通古董,正是 “昭陵六骏” 里早就漂洋过海的 “飒露紫” 和 “拳毛騧”。 提起 “昭陵六骏”,懂点历史的都知道分量,那是唐太宗李世民陵墓前的六块石刻骏马,每一匹都对应着他打天下时骑过的战马,刻的是战功,藏的是整个初唐的精气神。 国内现在还留着四骏,安安稳稳待在西安,可这两骏早就没了踪影,清末那会儿被人硬生生从石座上凿下来,几经倒手卖到了美国,如今就躺在宾夕法尼亚大学的博物馆里。 杨振宁这话一出口,估计基辛格得愣一下。那会儿中美正处破冰的节骨眼,送礼品讲究的是分量和诚意,一般人想破头可能也只会往金银珠宝、高端器械上靠,可他偏偏挑了两件流失海外的中国文物。 这心思可不是一般的细,简直是一下戳中了根子上的东西。中国人对这些老物件的情结深着呢,尤其是这种跟家国历史绑在一起的宝贝。 辛亥革命元老于右任是陕西人,早年亲眼见过完整的 “昭陵六骏”,后来到了台湾还一直为这六匹马的团圆奔走,写诗都念叨 “石马失群超海去”,字里行间全是牵挂。 可见这两骏不光是石头刻的马,早成了刻在国人心里的念想,是那种丢了就硌得慌的牵挂。 杨振宁提这个建议,根本不是简单找个 “值钱东西” 应付事。他太清楚,那会儿中美之间缺的不是物质交换,是能拉近距离的共鸣。 送别的礼品,再好也就是个 “物件”,用完可能就忘了,可要是把这两骏送回来,意思就完全不一样了。 这等于明摆着说:我们知道这是你们的根,知道这些宝贝对你们的意义,愿意为了这份尊重做件实在事。这种姿态,比说一万句客套话都管用。 而且这提议里藏着的分寸感也绝了。既不是居高临下的 “赏赐”,也不是刻意讨好的 “贿赂”,就是把本属于对方的东西送回去,平等又体面。 那会儿中美关系刚要松动,双方都在试探,送这样的礼品,既显了美国的诚意,又照顾了中国的情感,等于给接下来的对话铺了块最舒服的垫子。 可惜这事儿最后没办成,具体为啥没人说透,但光是想想就觉得可惜。要是这两骏真能跟着基辛格的脚步回来,估计能成当年最轰动的新闻,说不定 “昭陵六骏” 早就团圆了。 后来于右任直到晚年还在为这事儿操心,可见大家多盼着这一天,也更衬得杨振宁当年的提议有多高明。 这提议的妙处,还在于它超越了单纯的 “送礼逻辑”。一般送礼是 “我给你什么”,可杨振宁是 “我知道你缺什么,我帮你把它找回来”。 这种理解和共情,不是外行人能琢磨出来的。他一个搞物理的大科学家,偏偏对这些文化根脉摸得这么准,只能说这份对故土的牵挂,早融进骨子里了。 现在再回头看这事儿,更觉得这提议绝得有道理。这些年多少人想为流失文物回归奔走,可难就难在缺个合适的契机。 1972 年那阵儿多好啊,双方都想往好里走,要是借着这个由头把两骏接回来,不光是文物回家,更能给两国关系添一把火。 就算最后没成,这想法本身也足够让人记着 —— 真正的尊重,从来不是送多贵重的东西,而是懂对方最在意的是什么。 “昭陵六骏” 到现在还没凑齐,“飒露紫” 和 “拳毛騧” 还在海外待着。但只要提起这两骏,不少人还会想起杨振宁当年的提议。 那哪儿是在出主意选礼品啊,分明是戳中了国人心里最软的那块地方,也点透了国与国交往最该有的样子:不是玩虚的套路,是拿真心换真心。 尽管这事儿最后黄了,但没人能否认这提议的分量。它就像个记号,记着那年中美破冰时的一份巧思,也记着中国人对流失文物的那份放不下的牵挂。 说不定哪天 “昭陵六骏” 真能团圆,到时候再回头看,更得佩服当年杨振宁这一下说到根上的眼光。 参考资料:杭州网《杨振宁:“画圆”的一生》