杨振宁留下的最后一课:他让中国人相信,我们也能站在世界智慧之巅

2025年10月18日下午,消息终于被证实:杨振宁去世了,享年103岁。他出生于1922年,那一年苏联刚刚成立。当他离去时,苏联已解体25年。他的一生,几乎贯穿了整个现代科学史。网络上,人们都在讨论他——他的科学成就,他的忘年婚姻,他的传奇人生。但在这些话题背后,一个更深刻的问题值得我们思考:为什么这位老人的离去,会引发整个中国的关注?

01 他到底有多牛?

普通人提起杨振宁,第一反应往往是“那个得诺奖的华人科学家”。但在物理学界,他的地位,远不止于此。他最重要的成就,是提出了“宇称不守恒”。什么意思呢?想象一面镜子。我们总觉得,镜子里的世界,和真实世界,应该完全对称。你举右手,镜中人举左手,但动作应该一模一样。但杨振宁和李政道在1956年发现:在微观世界的弱核力作用下,镜中世界和真实世界,居然是不对称的。这个发现,颠覆了物理学的基本认知,让他们在1957年就获得了诺贝尔奖——从提出到获奖,只用了一年多,这在诺奖史上极为罕见。那么,他在物理学史上能排第几?科学界的共识是:牛顿和爱因斯坦是独一档,好比清华北大在中国大学中的地位。从第三名开始,争论就多了。麦克斯韦、波尔、费曼、狄拉克……杨振宁与这些光芒万丈的名字同属一个级别。在英文网站的排名中,他通常位列8-13名;在中文排名中,他稳居前10。而有一点是确定的:他是华裔科学家中的史一人。

02 争议之下的真实人生

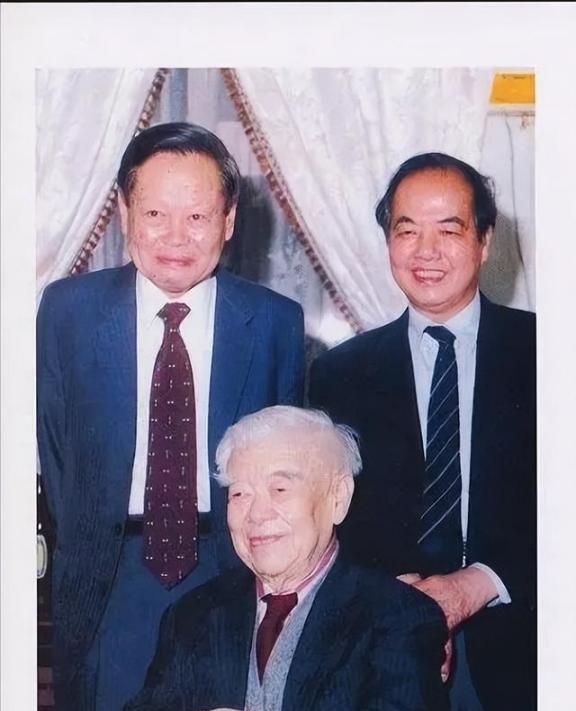

对许多年轻人来说,更熟悉的是他的忘年恋。2004年,28岁的翁帆嫁给了82岁的杨振宁。54岁的年龄差,让这段婚姻成为了公众话题。年轻人反感这种组合,认为这是“老男人挤占年轻女性资源”。这种情绪可以理解——当一个社会普遍为婚房发愁时,看到这样的婚姻,很难不用最世俗的眼光去解读。但人们常常忽略的是:婚姻如人饮水,冷暖自知。这段婚姻,持续了21年,直到杨振宁生命的终点。翁帆陪他走完了最后的路程。那些曾经恶言相向的人,许多也开始慢慢理解:伟大的人物,往往过着不平凡的人生。这或许就是命运的公平。

03 火种的传承

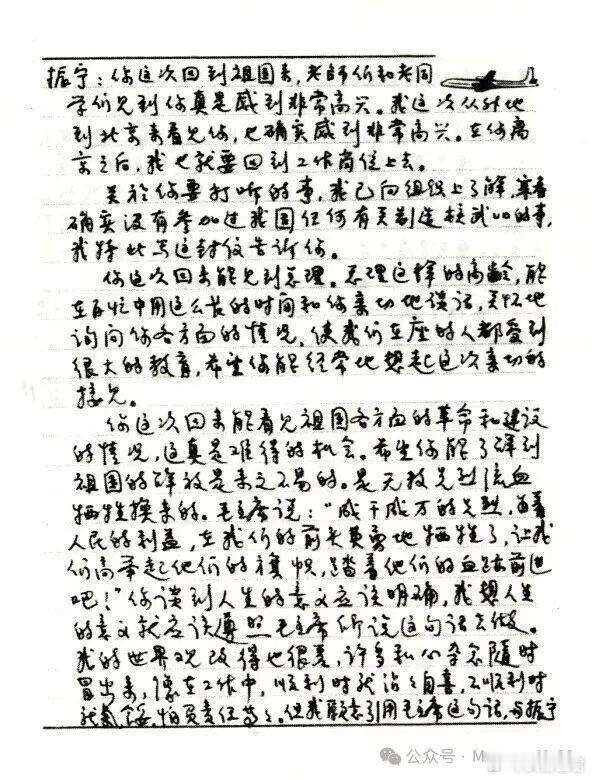

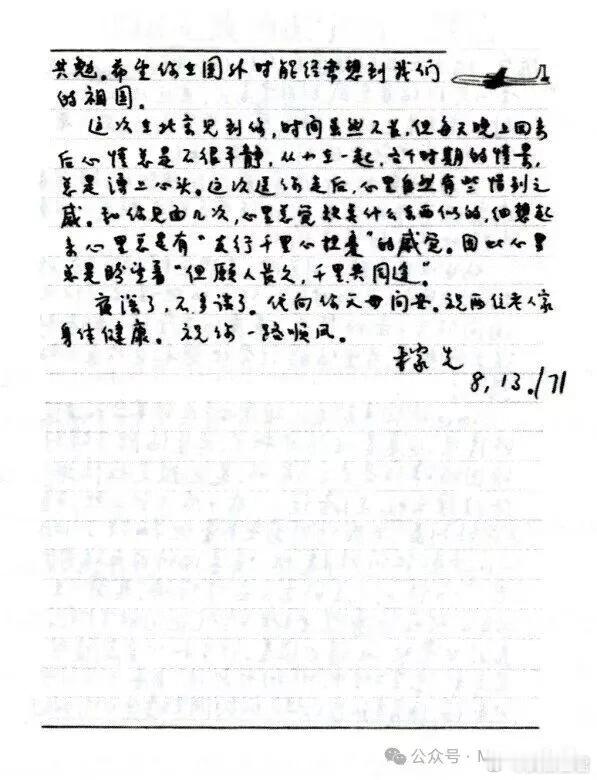

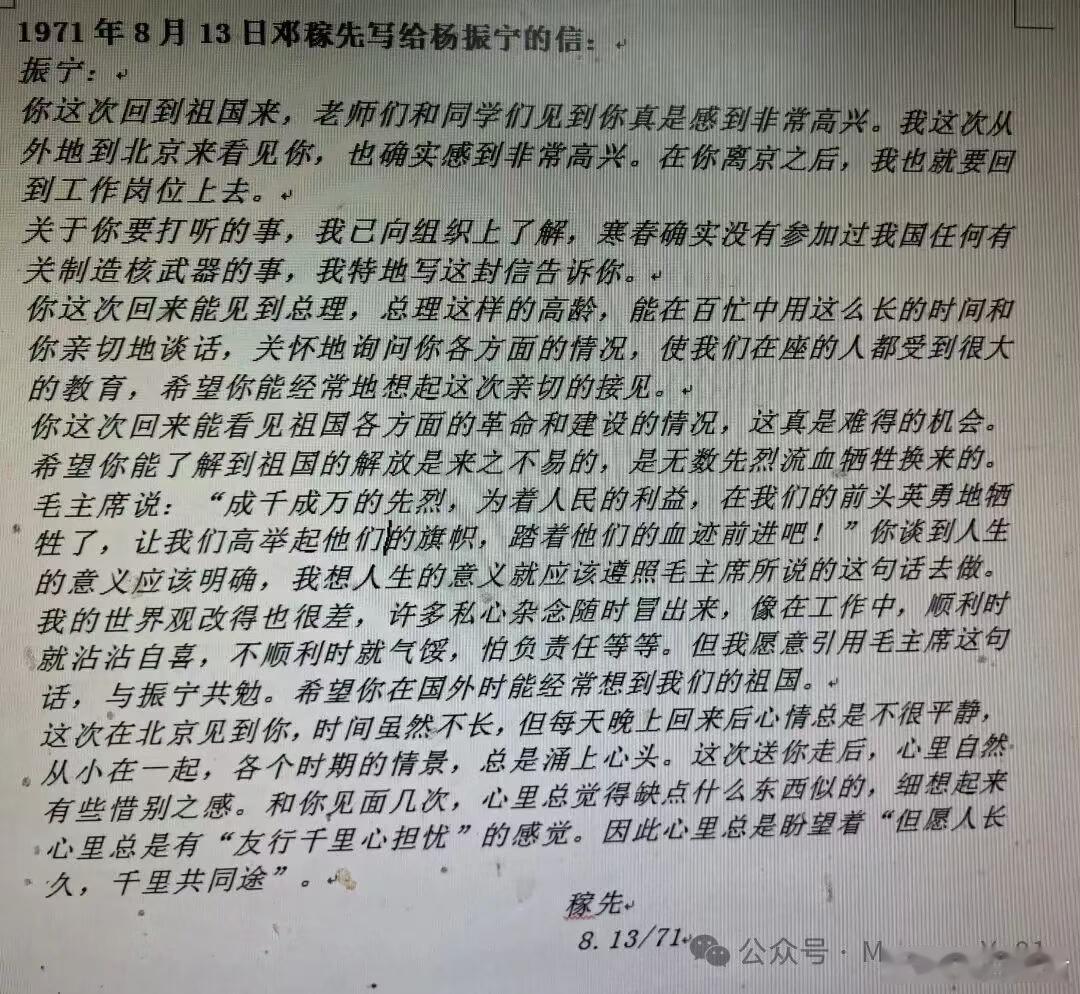

如果说科学成就和个人生活是表象,那么杨振宁更深层的价值,在于他是一种“火种”。1971年,中美关系刚刚解冻,杨振宁就踏上了回国之路。他是二战后首位访问中国的华裔科学家。当时,他见到了挚友邓稼先。此时的邓稼先,已经为中国核武器事业隐姓埋名多年。分别后,邓稼先给杨振宁写了一封信。信中有一段话,至今读来仍令人动容:“但愿人长久,千里共同途。”半个世纪后,2021年,99岁的杨振宁在公开场合回应了这句寄语:“稼先,我懂你的‘共同途’的意思。”什么是“共同途”?就是殊途同归的选择。邓稼先选择了立即回国,在艰苦条件下为“两弹一星”奉献一生;杨振宁选择了留在美国继续科学研究,但始终心系祖国,用另一种方式报效国家。

04 两种选择,

一种情怀很长时间里,有人喜欢拿邓稼先和杨振宁作比较,仿佛立即回国就高尚,留在海外就逊色。这种比较,忽略了历史的复杂性。邓稼先的贡献显而易见——他直接参与了中国核武器研制,是国家的功臣。杨振宁的贡献则更为深远:他在美国保持着顶尖的科学研究,打破了“中国人不如西方人”的偏见;他在国际学术界不断发声,让世界听到中国科学家的声音;他晚年回到清华,亲自执教,培养下一代中国物理学家;他组织学术交流,帮助中国科学家与国际前沿保持联系。他曾直言:“我一生最大的贡献是帮助中国人克服‘不如人’的心理。”这种心理建设,对中国崛起的重要性,不亚于任何具体技术。

05 谁在守护中国?

在这个功利浮躁的时代,我们每天被明星绯闻和网红八卦包围,很少停下来思考:到底是谁在支撑这个国家的前行?当很多人在讨论“润”(指移居海外)的时候,当有人对前途感到迷茫的时候,中国依然在稳步前进。为什么?因为总有一批人,怀着别样的情怀。他们可能像杨振宁一样,在海外成就卓著却心系祖国;可能像邓稼先一样,隐姓埋名奉献一生;可能像无数不知名的科研工作者,在实验室里默默耕耘。有一位从中科院古生物研究所归国的年轻学者曾说,他回国后的待遇远不如国外,子女就学等现实问题也需要自己解决。但当被问及为什么选择回来时,他的回答很简单:“回来,就是报效国家,不谈别的。”

06 共同的征途

杨振宁的103年人生,恰逢中华民族从低谷走向复兴的历程。他出生时,中国积贫积弱,科技落后;他离去时,中国已成为世界第二大经济体,正在建设科技强国。他的人生轨迹,某种程度上象征着中国知识分子的心路历程:从出国求学,到学成报国,再到助力民族复兴。不同的人,选择了不同的路径,但最终,他们走向了“共同途”。邓稼先带动杨振宁关注祖国,杨振宁又影响更多海外人才回国效力。一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,这就是火种的力量。

如今,时代变了。2025年的中国,已经站在了新的历史起点上。我们需要思考的是:如何让更多的海外英才看到历史大势,如何让他们愿意为祖(籍)国点燃复兴的火种?答案或许就藏在每个人的血脉与灵魂中。杨振宁去世了,但他代表的火种不会熄灭。下一个百年,将会有更多的中国科学家站在世界舞台中央,将会有一个又一个“杨振宁”让世界惊叹。这不是幻想,而是正在发生的现实。因为火种已经点燃,而燎原之势,不可阻挡。PS: 附上邓稼先写给杨振宁的信之清晰版: