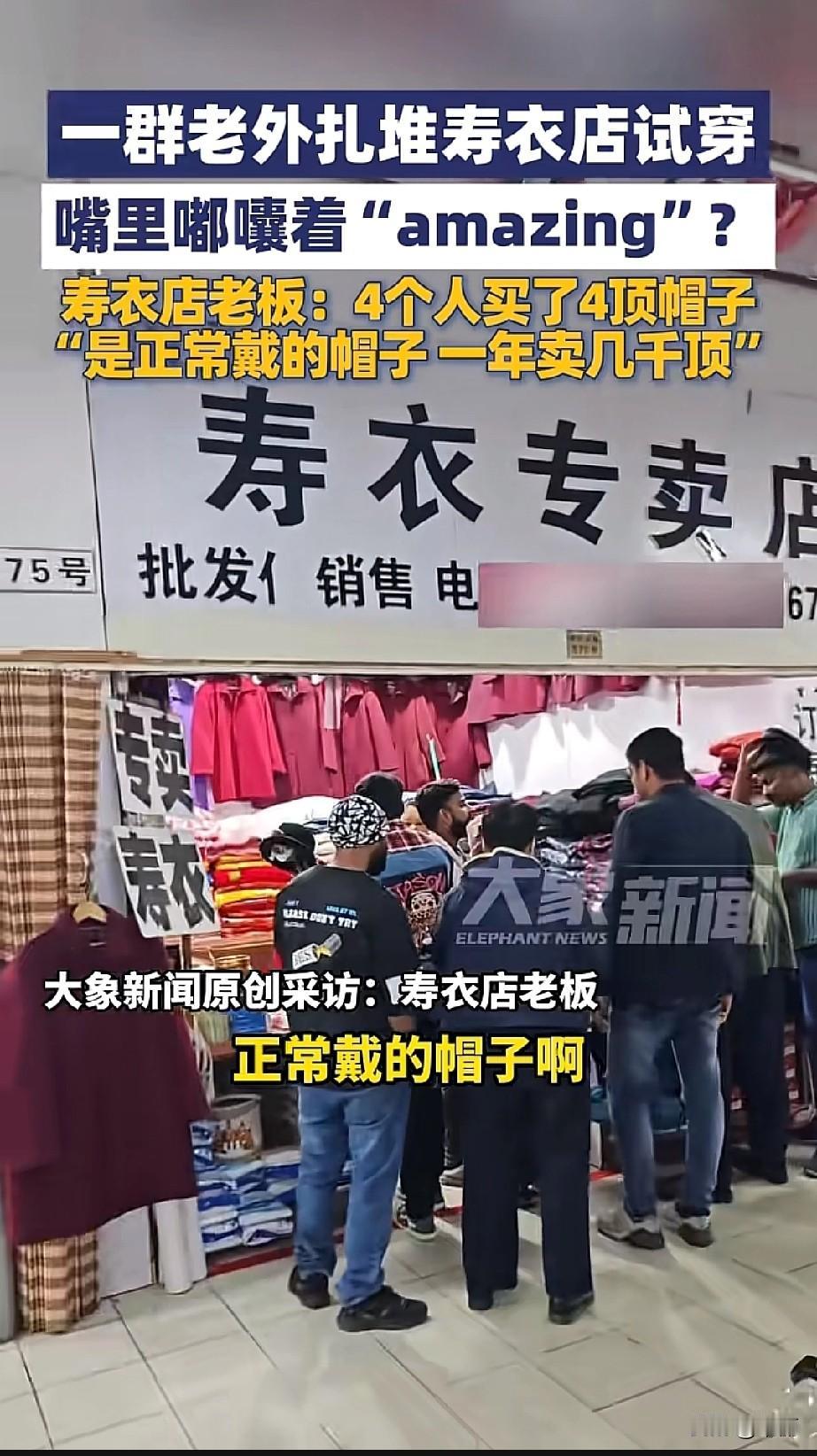

江苏镇江有条老街,最近成了“网红打卡地”——不过不是因为风景,而是因为一家开了40多年的寿衣店。10月19号下午,店里突然涌进来一群印度游客,七八个人围着货架挑挑拣拣,有人拿起寿衣往身上比划,有人试戴帽子还对着镜子转圈,把路过的行人看得直发懵:“这帮老外咋跑寿衣店来购物了?” 这事儿能火,全靠网友的“脑洞”。视频传上网后,评论区炸开了锅:“是不是把‘寿衣’翻译成‘增寿的衣服’了?”“老外以为这是唐装店?”“寿衣店老板该不会要发笔横财吧?”连店主耿大姐都懵了——她守了半辈子店,头回遇上外国人扎堆买寿衣的“奇景”。 其实真相特别接地气。耿大姐说,她这店看着是卖寿衣的,但平时也卖日常穿的帽子、衣服,“寿衣哪能天天卖?总得混着点别的生意”。那天印度游客进来时,她一看对方往寿衣上摸,急得直摆手,用不太流利的英语加上比划,反复说“这是给去世的人穿的,不能穿”。可游客们眼睛发亮,指着货架上的帽子直说“nice”,最后耿大姐没办法,挑了四顶日常戴的棉布帽子,原价25元一顶,直接给打了6折,15元卖给了他们。 这事儿最逗的是“误会链”。游客可能觉得中国传统服饰花花绿绿挺好看,想买个纪念品;耿大姐怕他们不懂文化,硬是拦着没让买寿衣;网友们则脑补出一场“文化碰撞”的大戏。其实说白了,就是语言不通闹的小乌龙——游客想买有特色的帽子,店主怕他们穿错衣服闹笑话,网友们则用想象填平了信息的鸿沟。 不过这事儿背后,藏着个挺暖的细节。耿大姐说,她卖帽子时特意选了百岁老人戴的款式,“寓意好,也实用”。有网友评论:“这老板实在,宁可不赚钱也不蒙人。”确实,现在有些商家见游客不懂就瞎报价,可耿大姐宁愿少赚点,也要把话说清楚。这种“不占便宜”的实在劲儿,比任何营销手段都让人舒服。 其实类似的“文化误会”挺常见。之前有老外在中国买红布当“幸运符”,结果发现是盖骨灰盒的;也有游客把寿桃馒头当艺术品收藏,回家才发现是祭品。这些事儿听着好笑,却提醒我们:跨文化交流时,多一句解释,少一点猜测,很多误会就能变成趣谈。就像耿大姐说的:“咱不能因为语言不通,就让人家闹笑话不是?” 最后想问问大家,要是你遇到这种情况,会怎么和外国朋友解释“寿衣”的用途?或者你觉得,商家遇到文化差异时,最重要的是什么?来评论区聊聊吧,说不定你的建议,能让下次的跨文化交流更顺畅呢! (事件来源:百姓关注)