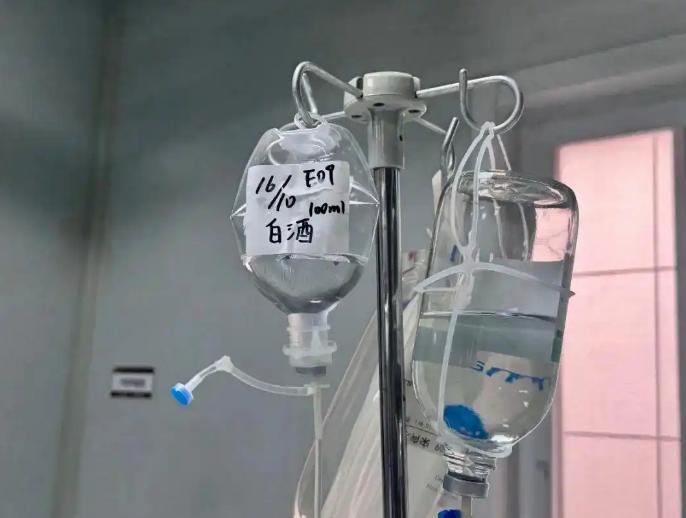

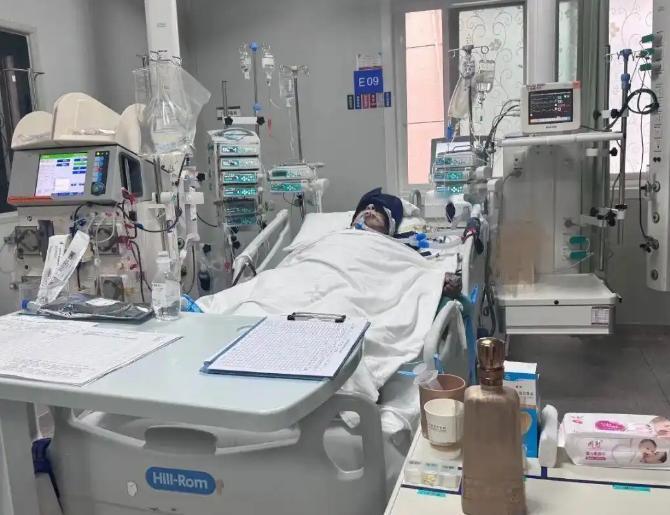

河南郑州,一老人收破烂时,捡了2瓶没有包装的液体,打开后还能闻到酒味,老人以为是白酒,就喝了半斤多,结果人很快晕了过去!送往医院后,医生发现那是酒精型的防冻液,由于国内没有特效药,只能通过注射白酒解毒。 10月17日,河南省中医院急诊科的抢救室里,68岁的收废品张大爷浑身插着管子,陷入深度昏迷,呕吐物带着咖啡色,舌后坠导致的严重打鼾声在安静的病房里格外刺耳。 医护人员穿梭忙碌,手里捧着的不是特效解毒药,而是几瓶50度的白酒,这场看似荒唐的“以酒救命”,源自老人一次满心欢喜的“捡漏”。 张大爷靠收废品过活,那天整理收来的纸箱时,发现里面藏着两瓶没标签的液体。 沉甸甸的瓶子拧开盖子,一股酒精味飘了出来,他顿时乐了,觉得是别人丢弃的白酒,捡了个大便宜。 回到家,他把这“白酒”掺着自家酿的枇杷酒喝了半斤多,喝完还琢磨着下次要是再碰到可得多留着。 可没等他回味“捡漏”的高兴劲,麻烦就来了。 喝下液体4小时后,张大爷开始恶心呕吐,接着便昏昏沉沉睡了过去。 家人以为他只是喝多了醉倒,想着让他睡一觉就好,谁料怎么叫都叫不醒,直到17小时后,见他呼吸越来越沉,才慌慌张张送进医院。 急诊科主治医师桂松林在拿到对张大爷的初步检测的结果后,怀疑是食物中毒,就进行了进一步的检测。 结果出来时,所有人都揪紧了心,张大爷喝的根本不是白酒,是老式农机常用的酒精型防冻液,体内甲醇和乙二醇含量严重超标。 更加麻烦的是,针对这种情况的特效解毒要“甲吡唑”在国内根本没有,联系了附近的几家医院,结果都没有。 危急时刻,医护团队决定采用乙醇替代疗法。 桂松林解释,甲醇和乙二醇进入人体后会转化成毒性更强的物质,而白酒里的乙醇能和它们竞争同一种代谢酶,阻止毒性升级,为血液净化争取时间。 于是,医护人员通过鼻饲管,以每小时20到30毫升的速度给张大爷泵入白酒,一天下来足足有一斤。 这样的剂量既能维持血液中有效的乙醇浓度,又不会过分损伤胃黏膜。 经过几天的全力抢救,张大爷的生命体征终于平稳了,但桂松林的话却让家属笑不出来。 甲醇和乙二醇主要伤视神经、肾脏和大脑,后续失明、肾衰竭或者智力减退的风险都很高。 类似的悲剧不是个例,今年夏天就有位老人因为口渴,误喝了矿泉水瓶装的玻璃水,好在送医及时才没酿成大祸。 仔细想想,这样的意外真的能怪老人贪心吗? 张大爷那代人习惯了节俭,看到能利用的东西就舍不得丢,闻到酒精味以为是白酒,不过是不想浪费。 真正的隐患,藏在那些随手装瓶的习惯里。 有人图方便,把防冻液、玻璃水倒进饮料瓶,用完随手一放,可这些无色无味或带着酒精味的液体,在老人和孩子眼里,跟普通饮品没什么区别。 家里有老人和孩子的,真得多上点心。 危险化学品千万别换包装,就用原瓶放着,最好锁在高处,碰到没标签的不明液体,别好奇闻更别尝,直接扔掉最安全。 要是真怀疑误服了,第一时间送医,记得带上误服的瓶子或包装,能帮医生更快确诊。 如今张大爷还在医院接受后续治疗,那场用白酒续命的抢救,虽然暂时保住了他的命,却可能留下终身后遗症。 这提醒着我们,节俭是美德,但不能拿生命冒险,那些随手丢弃或乱装的危险液体,对别人来说可能就是致命陷阱,多一分细心,就能少一场悲剧。