1996年,于和伟喝醉后想从南京长江大桥跳下一死了之,可没想到,女朋友宋林静知道后,只跟她说了一句:“你妈45岁生的你,你要是就这样走了,你妈妈该怎么办?” 那时候的于和伟,刚从上海戏剧学院毕业没两年,揣着满肚子演戏的劲儿,却连个能露脸的角色都摸不着。

他当时在南京军区前线话剧团,日常最多就是在舞台上凑个数——要么演个没台词的士兵,要么站在角落当背景板,一个月的津贴攥在手里,连租个带窗户的小单间都得算计着花。 那天他喝得酩酊大醉,是因为盼了快半年的一个电视剧小配角,最后还是被人顶替了。他攥着被退回的简历,走在南京飘着冷雨的街头,看着路边饭馆里暖黄的灯光,突然觉得特别窝囊。

当初从辽宁抚顺的小地方考去上戏,全村人都觉得他出息了,妈妈送他去车站时,偷偷往他包里塞了攒了半年的鸡蛋,反复说“在外照顾好自己”。可现在呢?他连自己都快养不活,更别说让爸妈过上好日子了。 宋林静那时候还在南京艺术学院上学,知道他心情不好出去喝酒,找了好几个常去的小酒馆都没见人,最后凭着直觉跑到了南京长江大桥。

那时候是深冬,江风刮得人耳朵生疼,于和伟趴在桥栏杆上,身上裹着件旧棉袄,满是廉价白酒的味道,眼泪混着雨水往下淌。

宋林静没敢大声喊他,只是慢慢走过去,把自己的羽绒服脱下来披在他身上,等他稍微平静点,才轻声说了那句话。 就是这一句,像根针似的扎醒了于和伟。他愣在那儿,酒劲一下子退了大半,脑子里全是妈妈的样子——妈妈45岁才生他,在那个医疗条件不好的年代,算是高危产妇,生他的时候差点没挺过来。

小时候家里穷,妈妈总把白面馒头掰一半给他,自己啃掺了玉米面的窝头;他冬天冻脚,妈妈就把他的脚揣在自己怀里暖着。

他突然想起离家前,妈妈拉着他的手说“妈不图你当大明星,就图你平平安安的”,要是自己真从这儿跳下去,妈妈这后半辈子可怎么过? 从那天起,于和伟像换了个人。再跑龙套时,他不再盯着“有没有台词”,而是盯着台上主角的走位、语气,偷偷记在小本子上;

没戏拍的时候,他就窝在出租屋里啃经典剧本,连《雷雨》《茶馆》里的配角台词都背得滚瓜烂熟。

宋林静也一直陪着他,周末去兼职做家教,赚的钱先给他买资料、印简历;他熬夜琢磨角色,她就煮碗热汤面端过来,从不说一句“别折腾了”的丧气话。 后来于和伟决定去北京闯,俩人挤在不足十平米的出租屋里,冬天没暖气,就裹着两床被子看剧本。有一次他跑了二十多个剧组,脚都磨破了,还是没拿到一个角色,回家后蹲在地上叹气,宋林静就蹲下来跟他说“再等等,总会有机会的”。

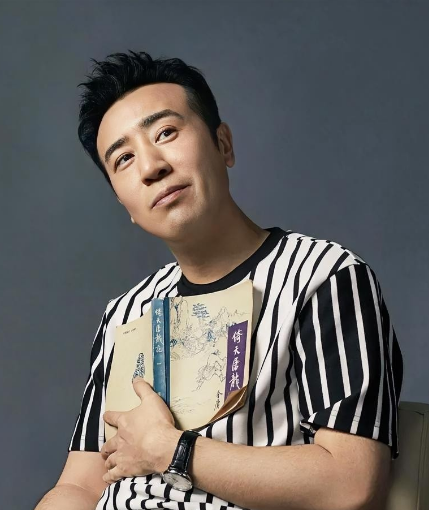

直到2003年,他演了《历史的天空》里的“万古碑”,才算真正在演艺圈有了名字;再后来《军师联盟》的曹操、《觉醒年代》的陈独秀,一个个角色让他成了观众眼里的“老戏骨”。 每次拿到奖项,于和伟在台上总会提妈妈和妻子,说“当年要是没有她们拉我一把,我可能早就放弃了”。

其实想想,谁年轻的时候没遇到过坎儿?可能是工作不顺,可能是生活压得喘不过气,有时候会钻牛角尖觉得走投无路。

但于和伟的故事里最打动人的,从来不是他后来的成功,而是在最难的时候,家人的牵挂和爱人的陪伴,成了他撑下去的底气。

我们总说“为自己活”,可很多时候,支撑我们咬牙扛过去的,恰恰是对家人的责任——怕他们担心,怕他们失望,更怕自己先走了,没人替自己照顾他们。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 国内权威媒体报道信源:人民网娱乐频道《于和伟:从“龙套”到“戏骨”,家人是我永远的底气》