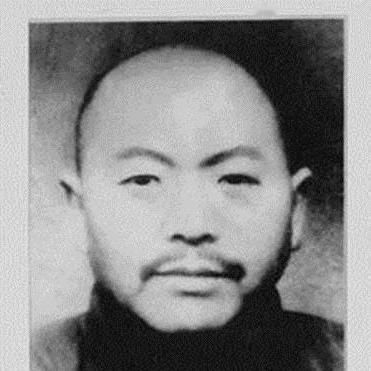

1951年,大汉奸黄标被判死刑,到了刑场,黄标却很不甘心:“我每个月给新四军送了20万银元,却被当成汉奸,我不甘心啊!” 可多年后,他的墓碑上“革命烈士黄标”六个字,让来献花的人忍不住嘀咕:“这不就是当年那个‘大汉奸’吗?怎么成烈士了?” 黄标的“汉奸”标签并非空穴来风,却只是他的表面身份。黄标出身潜江地主家庭,1927年曾参加农民运动,后因形势恶化隐蔽。 1941年,日军侵占江汉平原,他接受新四军第五师师长李先念的秘密指令,利用家族势力和旧友关系,出任日伪“襄南剿匪总队”团长。这个职务,成了他输送物资的“保护伞”。 很多人疑惑,新四军为何要让自己人当“汉奸”?这是当时江汉平原的特殊战略需要。1942年春新四军五师开始开辟襄南根据地,面临日军和国民党顽固派的双重封锁,粮食、弹药、经费极度匮乏。 而黄标任职的伪团驻地潜江熊口,是江汉平原的交通枢纽和产粮区,且他与当地日伪头目有旧交,便于开展工作。李先念在回忆五师襄南工作时曾提及:“黄标的特殊身份,为根据地物资补给提供了重要支撑。” 黄标的“输送工作”远比“每月20万银元”的表述更具复杂性。 根据新四军五师供给部相关记载,1942年至1945年,黄标通过三种方式支援根据地: 一是每月从伪团军饷及地方捐税中截留部分资金,累计输送银元约200万(因伪政权财政波动,每月数额并不固定),由地下交通员伪装成商贩送往五师驻地; 二是利用伪团身份,为根据地购买西药、布匹等禁运物资,1943年曾一次性输送棉布500匹及少量急救药品; 三是提供情报,1944年日军“春季大扫荡”前,他提前传递日军动向,使五师主力得以安全转移。 1945年抗战胜利后,黄标按新四军指令,率部假意接受国民党收编,继续潜伏。1949年湖北解放后,他主动向当地政府说明情况,却因关键证据缺失陷入困境。 核心问题出在三个方面:一是当年的联络人、新四军五师供给部干事张执一已南下工作,暂时无法联系;二是黄标为伪装逼真,曾参与日伪“清乡”(实则提前通知根据地转移),留下“反共”记录;三是解放初期肃反工作中,部分干部对“伪职人员”的判断较为简单,忽视了地下工作的复杂性。 更不利的是,有人趁机诬告。潜江当地一名曾被黄标惩处的伪保长,谎称黄标“曾杀害新四军战士”。由于当时档案管理不完善,五师的相关记录还未移交地方,黄标的辩解缺乏佐证。 1951年,潜江县人民法院依据现有证据,以“汉奸罪”判处黄标死刑。临刑前,他反复喊出的送银元细节,因无人证实,最终被当作“临终狡辩”。 黄标的沉冤得雪,始于1979年的一次战友聚会。时任中顾委委员的张执一,在与新四军五师老战友座谈时,偶然提及黄标,才得知他已被处决。 张执一立即撰写证明材料,详细回忆了与黄标联络的细节:“每月初五晚,在熊口茶馆,黄标派亲信送银元,我亲自接收,有交接记录。” 真正的“铁证”来自中央档案馆。1980年,湖北省党史办在整理新四军五师档案时,发现了两份关键文件:一份是1943年李先念给黄标的亲笔信,内容为“近期日军可能增兵,望多留意情报,物资输送暂缓”;另一份是五师供给部的《经费收支台账》,明确记载“1941年至1945年,黄标同志输送银元累计960万,西药若干”。这些档案与张执一的证言完全吻合。 1982年,湖北省高级人民法院重新审理此案,撤销1951年的判决,认定黄标为“潜伏在敌伪内部的革命烈士”。 同年清明,潜江市为黄标举行追悼会,将其遗骸迁葬至烈士陵园。当年曾指责他“汉奸”的村民,看到档案复印件后,无不唏嘘:“原来他是自己人,受了天大的委屈。” 黄标的故事不是个例,而是抗战时期地下工作者的普遍困境。他们既要在敌人面前扮演“反派”,承受百姓的唾骂;又要时刻面临暴露的风险,一旦牺牲或被误解,连清白都难以保全。 比如与黄标同期在武汉潜伏的伪警察局局长郭履洲,同样为新四军输送情报,抗战胜利后因“汉奸罪”入狱,直到1985年才平反。 这种“双重代价”背后,是地下工作的残酷逻辑。李先念在总结五师地下工作时曾说:“伪装者要比前线战士更难,前线战士牺牲了是英雄,他们牺牲了可能是‘汉奸’。” 黄标的幸运在于,他的事迹最终被档案和证人证实;而根据党史资料,仅新四军五师就有近百名地下工作者,因身份无法证实,至今仍背负“汉奸”“叛徒”的骂名。 黄标的墓碑从“无名汉奸”到“革命烈士”,改变的是称谓,不变的是忠诚。今天再看这个故事,我们更该明白:历史的真相有时会迟到,但绝不会缺席。 那些在黑暗中伪装前行的人,哪怕生前被误解,他们的功绩也终将被岁月铭记——因为真正的忠诚,从来不怕时间的检验。