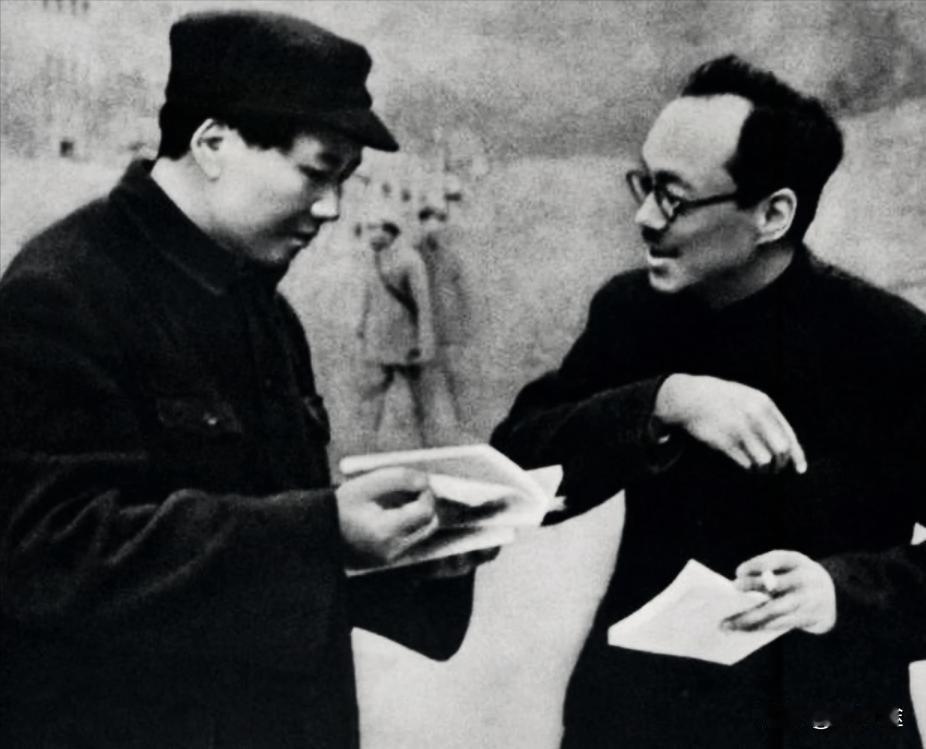

八宝山上第一墓竟然占地300平方米,毛主席知道墓主是谁之后,却挥手给墓主写上纪念词,而这个纪念词现在就在这位墓主的墓碑之上,字数并不算多,但苍劲有力,上书“任弼时同志之墓”。 1950年10月,北京入了深秋。 天早早黑,风刮在窗纸上啪啪响,那天傍晚,任弼时去世的消息传进中南海。 几位中央领导正在开会,听到后,全都停住了。烟没灭,文件也没翻。有人站起来,推了下椅子,椅脚在地上划出一声响。没人说话。 任弼时才四十六岁,生得早,走得也早。 他的病是老毛病,拖了几年,偏又不肯休息。开会、批件、见人,常常一天干到深夜。 身边人劝,他只说一句“缓缓就好”,然后又低头看文件。后来,饭吃不下,觉睡不稳,走路也喘。他还是撑着,觉得自己不能停。 他走后,安葬是个麻烦事儿。 八宝山那时候还没完全修好,只有山,旧庙,杂草,没个像样的墓地。 有人说,不如先送回湖南老家,等以后八宝山建好,再迁回来。话刚说出口,就有人反对,说死者为大,哪能折腾两次。 再商量,又有人提议,干脆在八宝山脚下,临时修一块地。 这意见最后被采纳了。 墓地修得很快,也修得很大,占地三百平方米。 白石围栏,铺了整整一圈。看着气派。有人说,这是“八宝山第一墓”,规格高,也算是对得起他的身份。 有的老同志看完,没说话,只叹了口气。 葬礼那天,天阴。 灵车到了山脚,毛主席、周总理、朱德都到了。 他们没多言语,站在风里,一动不动。 灵柩落地时,几位领导人亲自抬了棺,毛主席没穿大衣,扣子系得紧,鞋上全是泥。 后来石碑立起来了。 正面是毛主席写的:“任弼时同志之墓”,七个字,刻得深,锋利。 碑背面写着他的简历:汨罗出生,少年留苏,长征路上担任政委,抗战、解放、建国,样样参与,样样吃劲。有人来参观,读完,常常站一会儿。 毛主席提字之后,也留了一句反问:“老任的厚葬,是不是该的?我们以后也这样办,是不是有些太讲排场了?”这话传开之后,党内不少人开始琢磨:英雄纪念和节俭制度,到底该怎么平衡。 任弼时生前并不讲究,他穿旧衣服,盖破毛毯,那毛毯是从长征一直用到建国。 衣领破了,夫人拿旧围巾缝一圈,他接过来继续穿。有人提议给他换套衣服,他笑说:“还能穿。”斯大林送给中央几辆车,本来有他一辆,他拒了,说老车还能用。 秘书听了,回办公室一句话没说。 搬进北平前,组织说要给中央领导做新衣服,任弼时不答应。 他说,打江山穿这身,进城也穿这身,没问题。住的地方靠马路,晚上车多,吵得睡不好。有人想给他换个清净地,他摆手:“钱花在这上头,不值。” 他一辈子就这个脾气。 能省就省,不愿张扬。人走了,却葬在这么大一块地上,怎么想都别扭。 毛主席看着那个墓,心里估计也不是滋味,他知道老任不在乎这些,甚至可能不乐意。 也就在这之后,1951年,民政局发了《革命公墓暂行规则》。 说白了,就是给八宝山立规矩:墓穴多大,谁能进,墓碑怎么立,全都写得清楚。 从那以后,再没有哪位领导人能有那么大的墓地了。 三年后,毛主席去杭州。 站在山上,看着坟地一片,他说了一句:“死人不能和活人抢地。”这句话后来被不少人引用。 土地紧张,人口多,城市发展快,老办法确实不行了。 1956年,中央151位干部联名倡议火葬。这事儿影响挺大。 从那以后,节俭葬、火葬成了主流方向。新政策上来了,老习惯也得改。人们开始理解,纪念不是靠墓大,而是靠人活着怎么干事,走后人怎么记得。 回头再看任弼时那块墓地,它就像一道分界线。 从那以后,八宝山变得不一样了。 不再是讲排场的地方,而是开始讲规矩。谁来,怎么葬,有一整套制度。 现在去八宝山的人不少。 任弼时的墓不显眼,在半山腰,松树绕着,风吹下来,有点凉。 石碑没怎么变,字还清晰。偶尔有年轻人走过去,念一念,又静静站着。 没人提那块地多大,也没人议论排场。有个清洁工在那边扫地,说这碑他扫了二十年,一点灰都不敢多留。 有一年清明,有个老工人拄着拐杖上山,走到墓前站住,没说话。 他摘帽,抹了下眼角。 过了好一会儿,他抬手摸了摸碑,像在确认什么。 手收回来时,他嘴唇动了动,说了一句:“还是原样,挺好。”旁边人没听清,也没问。 风吹过树梢,松针一片片落下来,轻飘飘的,在空中打着转,落在石碑边上。 没有谁去扫,没人去捡。 它们就那样落着,铺成一层薄薄的灰绿,像是有人刚来,又刚走。