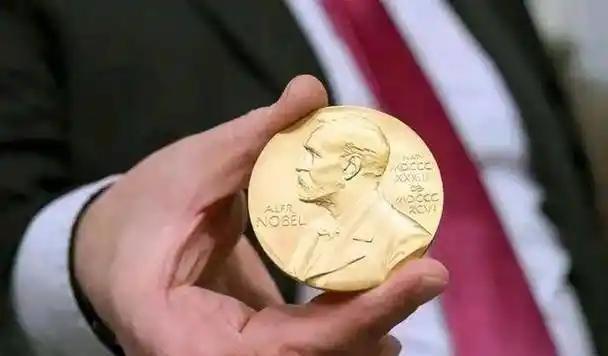

诺奖评委痛批中国科研顽疾!诺贝尔奖评选刚结束,瑞典皇家科学院院士、诺贝尔化学奖评委邹晓冬的一番话就在科研圈引发热议。 邹晓冬这番话,核心就是功利化的评价体系催生出一堆虚架子,真正的创新反而被挤得没地方扎根。 这些顽疾不是一天两天了,从论文到专利,从头衔到成果转化,到处都能看到走捷径的影子。 就说论文这块,现在早就有专门的“论文工厂”做买卖,有机构去年一年就帮人运作发表了超过十万篇论文。 这些客户里一半以上都是要评职称的医生和老师,他们不是不想好好搞研究,而是评职称卡着论文这道坎,不发不行。 更离谱的是,有个医院护士2017年发的论文里,居然写着“男性患子宫肌瘤”,这种违背常识的内容,居然能通过审核发表,过了8年才被发现。这根本不是研究,就是为了凑数随便拼的文字,连基本的把关都没有。 现在更夸张,还有AI代写的黑工厂,不用多少人工,靠机器凑凑就能批量造论文,员工全靠“走量”赚钱,这样的论文堆得再多,能出真正的科研突破吗? 专利这块的水分更足,好多科研人员搞专利不是为了实用,就是为了评职称、结课题。有高校老师一年能申请十几个发明专利,谁都知道不可能个个高水平,其实就是把一个完整的技术拆成好几份申报。 西部有个高职院校手里握着多项专利,结果转化率是零,课题一结束,老师们连专利年费都懒得交。 还有的高校几千项专利里,好几年才转化20多项,有的发明专利转让价才几千块,其实就是找家企业低价买走,凑个转化名额应付考核。 更荒唐的是,这些没用的“水货”专利还有中间商收购,卖给想评高新技术企业的公司,企业拿这些专利换补贴和税收优惠,从头到尾没人关心技术到底能不能用。 可真有价值的专利反而走不出去,有个医生发明了能保护危重病人隐私的多功能病号服,医院没精力帮着转化,自己找企业又怕惹麻烦,最后这专利就躺在抽屉里,没法真正用到病人身上。 头衔崇拜更是把学术搞变了味,现在评项目、分资源都盯着各种头衔,逼得有些人花钱买荣誉。 前不久有学者收到消息,说花钱就能帮忙申报欧洲科学院外籍院士。这哪是评学术头衔,分明是做买卖。 这些中介把本该靠学术实力建立的联系,变成了花钱能买的服务,可一旦靠“钞能力”拿到头衔,真正踏实做研究的人就寒了心。 以前就有机构靠卖头衔被撤销登记,可现在还是有人钻空子,因为有了头衔就能拿到更多经费和资源。 这些乱象的根子就在评价体系太单一,不管是医生、老师还是科研人员,评职称、结课题都盯着论文、专利、头衔这些硬指标。 基础教育的老师本该好好上课,却被逼着写理论论文;工程技术人员天天在工地上解决问题,可他们的技术总结连期刊都不收,因为期刊要迎合“重理论”的评价标准。 大家三年一个考核周期,成果直接和收入挂钩,根本没时间沉下心搞长期研究,只能找最安全的捷径——模仿别人的成果改改数据,或者干脆买论文、凑专利。 邹晓冬批评的其实就是这种“虚胖”的科研生态,表面看论文、专利数量一大堆,可真正能突破的原创成果没几个。 这样的科研环境,别说冲击诺贝尔奖,连解决实际问题都难。要改就得从根上变,评价人才不能只看纸面指标,得看真贡献,让医生能靠临床水平晋升,老师能靠教学成果立足,科研人员能靠实用创新获得认可,只有这样,那些虚头巴脑的乱象才会消失,真正的创新才能长出来。 对于此事,大家有什么看法呢?欢迎在评论区留言讨论! 参考资料: 上观新闻《诺奖评委:“顶刊”不是评奖标准》,2025年10月10日