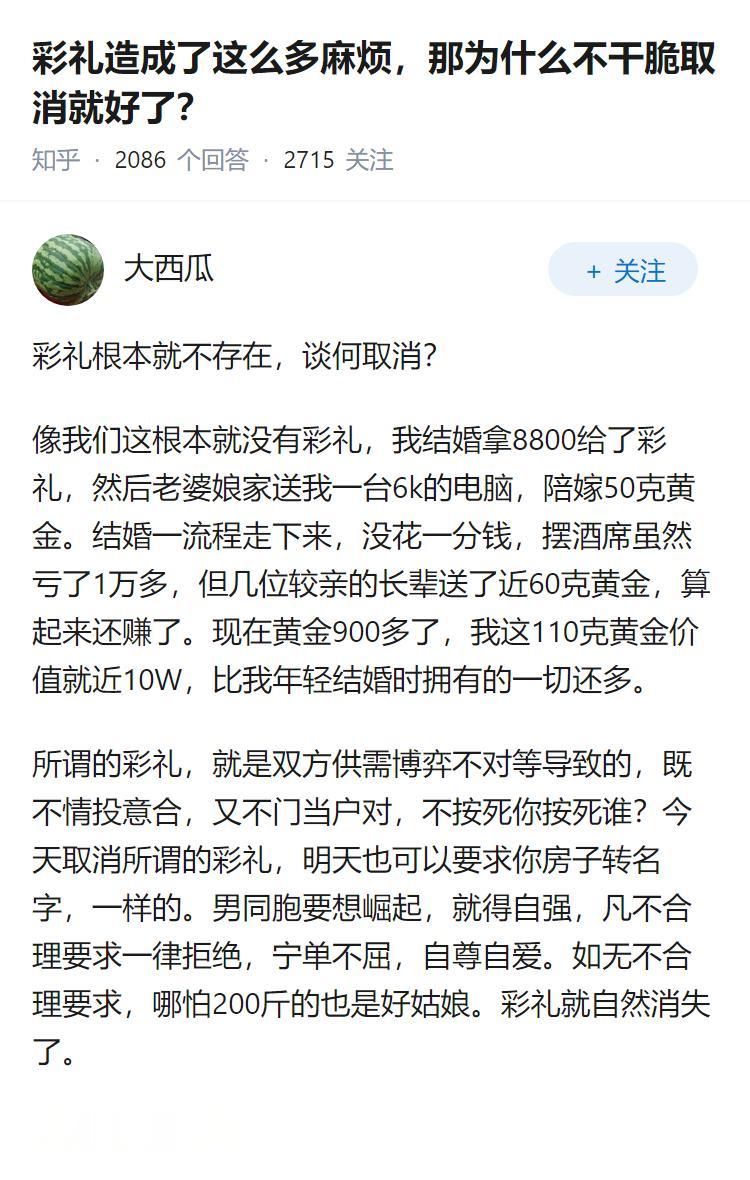

“彩礼8万8,不过走个过场!” “别人家都18万8,我家凭什么差?” 您也听过这话吗? “彩礼8万8,不过是走个过场,婚后都会带回来的。” “别人家姑娘都要18万8,我家闺女凭什么比别人差?” “咱们这儿普遍都是这个数,给少了多没面子……” 当这样的对话在无数家庭重复上演时,你是否也曾思考:彩礼,到底在为谁而“礼”?当传统习俗与现代婚恋观念激烈碰撞,我们是否已经忘记了婚姻的本质? 一、彩礼的“魔幻”现实:我们到底在为什么买单? 某地彩礼地图上,数字从6万到30万不等,甚至出现了“万紫千红一片绿”(一万张5元、一千张100元,一堆50元)的创造性说法。表面上,这是婚嫁习俗;深层次看,这背后藏着三个鲜少被公开讨论的真相: 1. 补偿心理的集体无意识 许多父母内心认为,女儿出嫁是“别人家的人了”,彩礼是对自己养育成本的补偿。这种观念本身,就暗含着将女性物化的逻辑。 2. 婚姻安全感的错误寄托 “他付出得越多,就越会珍惜”——这是最常见的彩礼辩护。但真正的安全感,真的能用价格标签来衡量吗? 3. 阶层焦虑的婚恋转移 在中产焦虑蔓延的今天,彩礼意外地成为了一种“阶层筛选器”。仿佛只有通过这笔钱的考验,才能证明两个年轻人“有资格”组建家庭。 二、彩礼新公式:一场关于“诚意”的数学革命 如果彩礼不可避免,那不妨彻底重新定义它。如果我们换一种算法,或许可以这样衡量诚意:它取决于双方情感基础和共同未来规划,同时也要考量家庭实际承受能力与地域合理系数。 简而言之,这个 “诚意新公式” 可以理解为: 诚意 = (彼此的真心 × 共同的蓝图) ÷ (实际的能力 × 合理的参考) 在这个公式中: · 彼此的真心:双方是否三观契合、彼此深入了解 · 共同的蓝图:是否有清晰一致的生活目标和价值观 · 实际的能力:核心是“不掏空家底、不给新生活埋下债务隐患” · 合理的参考:了解当地习俗,但绝不盲从 举个例子:一对计划婚后共同创业的情侣,比起单纯要求高额彩礼,不如将这部分资金作为创业启动基金——这才是真正为未来投资。 三、年轻人的反击:当“彩礼谈判”变成“未来规划” 现在,越来越多的年轻人开始用自己的方式重新定义彩礼: 案例1:反向彩礼 北京的一对90后情侣,女方父母提出28万彩礼,女孩却说服父母,将这笔钱变成了小两口的首付基金,双方家庭各出28万,共同买房。 案例2:技能彩礼 一位程序员男友,面对彩礼难题,没有纠结于金额,而是花了一个月时间为岳父母开发了一款能实时监测心率、血压的APP。这份独一无二的“技能彩礼”,不仅解决了僵局,更让岳父母感受到了女婿的用心与关怀,远胜于冰冷的现金。 案例3:零彩礼契约 一对留学归来的情侣,直接签署“零彩礼协议”,将原本的彩礼预算用于两人的环球旅行基金,并在社交媒体上分享经历,收获大量点赞。 这些案例告诉我们:彩礼的真正价值,不在于数字大小,而在于它能否成为新人美好生活的助推器,而非绊脚石。 四、给正在面对彩礼问题的你 如果你正面临彩礼困扰,不妨和家人一起思考这几个问题: 1. 我们是要一个让外人羡慕的数字,还是一个让女儿幸福的婚姻? 2. 这笔钱是去构建小家庭的基石,还是成为他们第一个重担? 3. 三十年后再回头看,我们会为今天的什么决定感到骄傲? 婚姻从来不是两个家庭的资产重组,而是两个灵魂的终身合伙。 真正聪明的家庭,懂得把彩礼这把双刃剑,舞成送给新人的祝福,而非考验。 当“8万8”、“18万8”的争论再次响起时,或许我们可以温和而坚定地问一句:我们是在为一段婚姻“标价”,还是在为两个人的未来“投资”? 也许有一天,我们讨论的不再是“彩礼该出多少”,而是“如何为新人的人生添彩”。当祝福回归本质,当婚姻重新建立在爱与责任之上,那才是这个时代真正的进步。 最好的“彩礼”,永远是那个愿意与你共同成长的人,和两颗坚定不移、彼此成就的心。

![你要相信以后完全不会影响天价的彩礼几十万一分也不能少。最后是老实人接单![捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/6788620701943955367.jpg?id=0)

阿东

既是过场,那给你个写着188万的大牌子可好!你全程扛着,就像企业老板上台捐款那样,可有面子了!