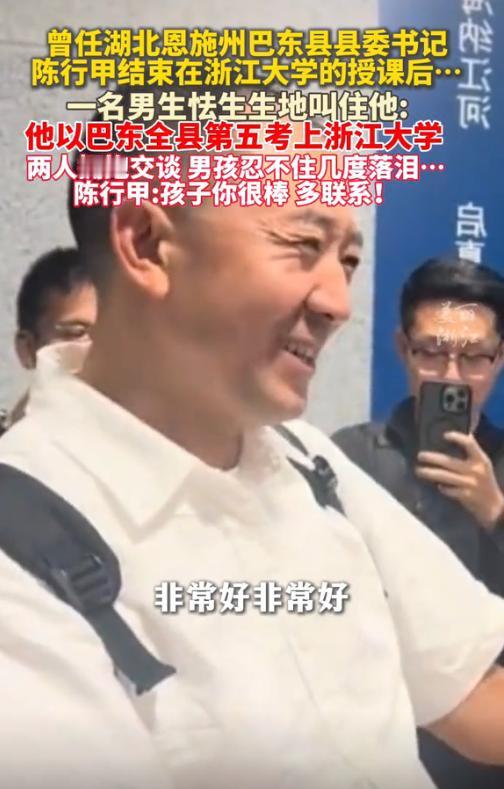

陈行甲在浙江大学授课,遇到了一个来自巴东的学生,陈行甲问他的名字以及名次,很激动的和这名男生交流。 2025年10月,浙江大学校园里的一次偶遇,点燃了网友的情绪。前湖北巴东县领导陈行甲在浙大授课期间,被一名来自巴东的男生轻轻唤了一声“陈书记”。 那一刻,两人之间没有身份落差,只有牵挂与共鸣。 这位男生名叫向东升,是巴东县2024年高考全县第五名,如今就读于浙江大学。他怯生生地站在走廊里,声音不大,却足以让陈行甲瞬间转身,眼眶湿润。 陈行甲任内以铁腕反腐、推动“农民办事不出村”等改革闻名,被网友称为“网红书记”。 卸任后他投身公益与教育,但始终没有忘记那片曾倾注心血的土地。向东升的出现,像一面镜子,照见了他当年在巴东所做一切的意义——不是为了政绩,而是为了让山里的孩子有机会走出大山,看到更广阔的世界。 向东升来自巴东一个普通家庭,父母务农,家中并不富裕。他靠全县第五名的成绩考入浙大,背后是无数个挑灯夜读的夜晚。而当他站在浙大走廊,喊出那一声“陈书记”时,不只是认出了一位旧日父母官,更是喊出了一个寒门学子对改变命运的感激与确认。 陈行甲没有多问成绩,而是紧紧抱住这个孩子,像拥抱自己失散多年的孩子。向东升当场落泪——不是因为委屈,而是因为被看见、被认可。 在大城市里,他或许只是万千新生中普通的一员,但在陈行甲眼里,他是巴东的骄傲,是教育公平最真实的注脚。 这种情感的流动,远比任何演讲或口号更有力量。 它说明了一个朴素的道理:真正的改变,从来不是靠宏大的叙事,而是靠一个个具体的人被托举起来。 从巴东到杭州,直线距离超过1500公里,但对向东升这样的孩子来说,这段路远不止地理意义上的距离。 巴东地处鄂西山区,教育资源有限,很多孩子连一本像样的课外书都难找。 陈行甲主政期间,大力推动教育投入,改善乡村学校条件,鼓励优秀教师下沉。他深知,只有教育才能真正斩断贫困的代际传递。 如今,向东升站在浙大校园,正是当年那些努力结出的果实。这不是偶然,而是一场持续多年的“长线投资”终于有了回报。 更令人动容的是,陈行甲在拥抱向东升之后,立刻想到的是“还有没有其他巴东的孩子在浙大?”他当场表示要联系学校,看看能不能组织一次小型聚会,见见所有来自巴东的学子。 他曾说:“我在巴东时,最怕看到孩子眼神里没有光。”如今,向东升眼里的光,就是对他当年坚持最好的回应。 很多人可能不理解,一个已经离开体制的人,为何还对昔日治下的孩子念念不忘?他从未把巴东当作“任职地”,而是当作自己的第二故乡。 卸任后,他没有选择隐退,而是继续通过写作、演讲、授课等方式,传递对公平与教育的信念。这次在浙大的偶遇,不过是这种信念在现实中的又一次自然流露。 寒门还能否出贵子?教育是否还能改变命运? 向东升的成绩并非顶尖,全县第五名在超级中学动辄几十个清北的背景下,似乎并不耀眼。但正是这种“普通优秀”,才更具普遍意义。 大多数孩子不是天才,他们靠的是日复一日的坚持,是在资源有限条件下拼尽全力的突围。陈行甲拥抱的,不只是向东升一个人,而是千千万万像他一样默默奋斗的寒门学子。这种共情,超越了地域、身份和时间。 如今的陈行甲,鬓角已染霜白,不再有当年“网红书记”的锐气,但眼神里的坚定丝毫未减。 向东升的喊话,不只是对一个旧日官员的称呼,更是对一种价值的确认——有人曾为你拼命铺路,你才有机会走到今天。 而陈行甲的拥抱,则是一种承诺的延续:只要还有孩子愿意读书,就永远有人愿意为他们点亮一盏灯。 信息来源: 美丽浙江 2025-10-16 陈行甲在浙大碰到了老多