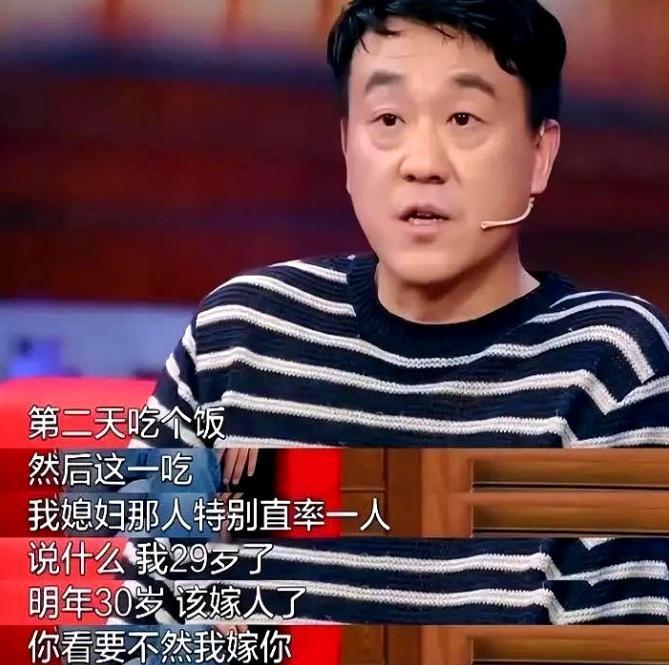

1997年,何冰遇到了多年未见的女同学李海洋,女同学说:“我都29了,嫁不出去了,要不你娶我吧!”何冰一听,开心地说:“你要是敢嫁,我就敢娶。”可是刚一说完,他马上就后悔了。 何冰脑子一热,脱口而出:“你要是敢嫁,我就敢娶。” 话刚出口他就后悔了。一个住在月租800块单间、连空调都没有的演员,拿什么娶媳妇? 没房、没车、没名气,典型的“三无”演员,可偏偏李海洋没犹豫,笑着点头:“我就敢。”这一场看似玩笑的“提亲”,竟成了两人婚姻的起点。 1997年,29岁在那个年代可不是个轻松的年纪,尤其对女性来说,父母催、亲戚问、社会带着放大镜盯着你。 那时的何冰,确实处在人生低谷。1968年他出生在北京南城一个普通家庭,小时候调皮捣蛋,学习成绩一般。但他有个演员梦,还偷偷告诉了同桌李海洋。 借了小姨五块钱报名中戏,何冰居然考上了。可毕业后的日子并不好过,他被分配到北京人艺,当了四年“板凳队员”。最骄傲的成绩就是在话剧《李白》里跑龙套,只有一句台词——“报”。 每个月工资99元,他通宵达旦看小说排遣苦闷。看着同学徐帆、江珊都红了,自己却连件像样衣服都买不起。母亲甚至给他找了份动物园养猴的工作,每月500元。 转机出现在1993年,他在话剧《鸟人》里演了个七分钟的小角色,被老前辈夸“这孩子会演戏”,之后他参演《我爱我家》,才算在影视圈崭露头角。 何冰当时刚从中戏毕业不久,演话剧,接点小角色,月薪少得可怜,别说房子,连租房都得凑伙计,可她看中的不是这些,她知道何冰这个人靠谱,嘴快心软,最重要的是,他不会跑。 90年代末的中国,刚从计划经济的影子里走出来,社会节奏快了,观念变了,但人心还没完全物化,结婚这事,讲究的是“看人”,而不是“看证件”。 李海洋不是没选择,她是中戏出身,长得也不差,工作稳定,追她的人不少,但她挑的不是最有钱的,也不是最有势的,她挑的是那个跟她一块吃炒干、挤公交,还能在深夜排练后送她回家的人。 这年头,谁还敢裸婚?放在今天,没彩礼没婚房,直接把丈母娘劝退。可他们那时候,敢赌,敢信,也敢扛。 新婚之夜,何冰兴奋得睡不着觉。他终于把学生时代暗恋的“白月光”娶回了家。虽然两人只能和父母挤在一起住,但李海洋从不抱怨。 婚后生活依然清贫,冬天屋里冷得像冰窖,唯一的取暖设备是个小蜂窝煤炉子,有次何冰深夜收工回家,推门看见李海洋正蹲在炉子前烤红薯,红薯掰开来金黄冒热气,两人就着炉火分着吃,满手黑灰却笑得特别开心。 到了今天,很多人谈婚姻时,第一反应是:房在哪?年薪多少?车是BBA还是新能源。感情反倒成了“附加项”。可感情这事儿,没法贴标签。你买了三室两厅,也不代表能有三倍的幸福。 何冰和李海洋的故事,像是在提醒我们一个早已被忽略的真理:婚姻不是合同,不是资源整合,而是两个愿意一起熬日子的人决定绑在一块儿。 他们的结合,是那个年代的写照,物质缺乏,但精神富足;生活艰难,却不缺勇气。 何冰后来火了,从《大宋提刑官》到《父母爱情》,一步一个脚印成了“老戏骨”,影视圈的诱惑从不缺,但他始终守着家那一口锅、一盏灯。 李海洋没有因此高调,也没借着丈夫的名气往上爬。她淡出舞台,回归家庭,做了两个孩子的母亲,管家顾家。 当年那个提议“你娶我吧”的姑娘,变成了那个在他累了时端茶送水、在他意气风发时站在舞台下鼓掌的人。 他们没有大张旗鼓地秀恩爱,也没有频繁上综艺撒糖,他们的婚姻像一壶老酒,越放越香,不喧哗,却动人。 婚姻这东西,靠的是日复一日的琐碎里,还能有说一句“晚安”的耐心,有坐在饭桌前不说话也不尴尬的默契,这份稳定,来得不戏剧,也不轰烈,但它真实得让人羡慕。 在一个个娱乐八卦刷屏的年代,何冰和李海洋像一股清流,不靠滤镜,不靠剧本,而是靠实打实的生活撑起幸福的生活。 他们告诉我们,婚姻不是“算计”,不是“将就”,更不是“妥协”。它应该是两个独立个体,在正确的时间、做出了自己都没想到的决定,然后一走就是一生。 很多人说,现在的年轻人太现实,不敢裸婚了,可现实不是婚姻的敌人,缺的是像何冰李海洋那样,愿意“将生活交托给对方”的勇气。 人生这趟车,兜兜转转,能遇见一个愿意在你最“穷”的时候,还说“我跟你”的人,太难得了。 何冰和李海洋的故事,不是传奇,而是生活本来的样子:朴素、真实、但不失温度。 他们用自己的方式,诠释了什么叫“婚姻不是找一个最合适的,而是找一个愿意陪你一起变合适的人。” 信息来源:百度百科《何冰》