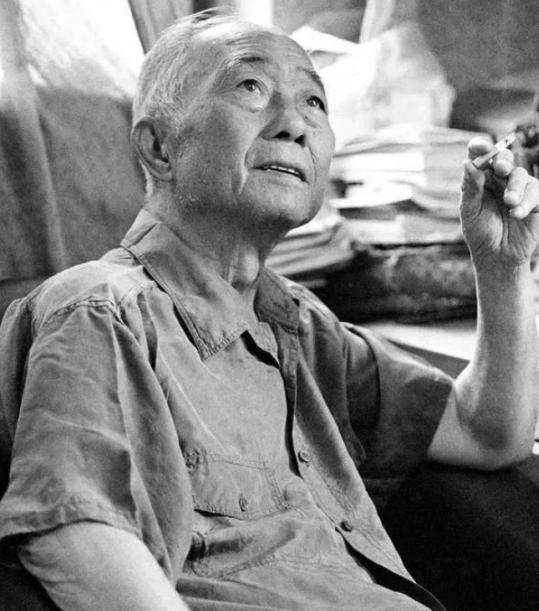

1997年春77岁的汪曾祺因肝癌住院,有一天,他特别想喝茶,可医生只允许他用茶水沾沾嘴唇,汪曾祺偷偷对女儿说:“给我来一杯,碧绿透亮的龙井。”没想到,这竟是他临终前最后一句话。[无辜笑] 一个作家临终前想的不是功名,不是遗憾,只是一杯茶,这件事后来被很多人提起,因为它太符合汪曾祺的性格了,他一辈子写的就是这些日常小事,一碗茶、一碟菜、一朵花,在他笔下都有滋味。 汪曾祺1920年出生在江苏高邮,家里开米店和当铺,父亲汪菊生喜欢京剧和字画,对儿子管得很松,只要求每天写两百字日记,其他随他去,这种散养式教育让汪曾祺从小养成了观察生活的习惯,看街上的小贩、听茶馆的闲话、记下菜场的人情世故。 1939年他考进西南联大中文系,成了沈从文的学生,联大时期物质极其匮乏,但汪曾祺却说那是他一生中最快乐的时光,因为能自由读书,能听闻一多讲诗,能跟朱自清讨论散文,还能在昆明的茶馆里坐一下午。 在联大他遇到了施松卿,这个马来西亚华侨姑娘家境不错,但看上了穷学生的他,1948年两人结婚,婚礼简单得不能再简单,换了身新衣服,办了个仪式,汪曾祺就骑着自行车载着新娘穿过昆明的街道,后来汪曾祺在《昆明的雨》里写:“雨季的果子,都是一点点旧颜色,那也是好时候。”很多人说,这是他在怀念和施松卿在昆明的日子。 他写过一篇《受戒》,主人公明海和小英子在芦苇荡里划船,那种纯净的感情让无数人动容,他在《大淖记事》里写巧云和十一子,写小镇上的风俗人情,这些小说语言极简,却能让你看到人物的神态、闻到空气里的味道。 他最擅长的是写吃,在《昆明的吃食》里,他写米线:“米线是把大米磨成浆,在锅里'汆'成薄片,卷成筒状,切成细条。”寥寥几句,制作过程就清楚了,他写北京的豆汁:“头一次喝,会觉得馊臭难咽,但喝惯了,就觉得别有风味。”这种描述既客观又有趣。 1958年后他经历了二十年的沉寂期,他被下放到农场劳动,画马铃薯图谱,编地方志,那段时间家里挤在一间小平房里,冬天冷得要命,但他从不抱怨,闲时研究怎么做豆腐,怎么腌咸菜,还自创了“茶粥”,用粗茶叶煮水,再和米一起熬,每天早上喝一碗。 1980年《受戒》发表,他60岁终于重新被文坛认识,他的文字风格很特别,不追求华丽辞藻,不讲究起承转合,就像跟你拉家常一样娓娓道来,作家李敬泽说汪曾祺的作品有种“温暖”,这个温暖不是鸡汤式的安慰,而是面对生活苦难时仍然保持的那份从容。 他从小跟着祖父喝茶,老人家讲究,一定要用宜兴紫砂壶泡龙井,紫砂壶保温性好,泡出来的茶香气能保持很久,他记得祖父泡的龙井,茶汤碧绿清透,端起来能闻到一股清香,喝一口甘甜回味。 1947年春天他和几个同事去杭州玩,专门去虎跑寺喝龙井,他后来在《寻常茶话》里写这件事:“虎跑泉的水清冽甘甜,泡狮峰龙井,汤色清淡但香气浓郁,喝一口,满口生津。”他还说泡茶最讲究水,昆明黑龙潭的水、井冈山的泉水都是好水,而菏泽因为土壤碱性大,泡出的茶汤发红。 1964年他参与创作京剧《沙家浜》,那段著名唱词“垒起七星灶,铜壶煮三江,摆开八仙桌,招待十六方”就出自他手,虽然是写抗日题材,但茶馆的烟火气被他写得活灵活现。 晚年他住在北京蒲黄榆,房子不大,书和画堆得到处都是,他还是喜欢研究吃,哪怕医生让他控制饮食,他仍然琢磨着怎么做豆腐宴,八道菜全是豆腐,有文思豆腐、麻婆豆腐、虾籽豆腐、蟹黄豆腐,他写《栀子花》:“栀子花粗粗大大,香得不讲道理,于人无所求。”很多人说这就是汪曾祺的自况。 1997年汪曾祺在北京去世,那杯龙井茶他终究没喝上,但他留下的文字,像一壶好茶,时间越久越有韵味。 很多人说读汪曾祺不只是读文学,更是学一种生活态度,无论顺境逆境,都能在日常小事里找到乐趣;无论贫富贵贱,都能保持内心的从容和对美的感知,就像他写的那句:“人,还是要有点兴致的。” 网友们感慨万千: “看哭了,临终前想喝的还是一杯清茶,真是把文人风骨和生活趣味融到了骨子里。” “以前语文课没怎么学过他的文章,后来自己买了本《人间草木》,一下就爱上了,他的文字特别静,能让人慢下来。” “所以说得活出滋味来啊!看看汪老,那么难的时候还能研究吃的,换我可能只会抱怨……” “我在昆明读过大学,看完他写米线和饵块那段,立马就想回去再吃一碗豆花米线,写得太馋人了!” “原来《沙家浜》是他写的?!‘垒起七星灶,铜壶煮三江’这段我爷爷都会唱,这才叫真正的雅俗共赏吧。” “说明好的作品终究会被看见,以前是小众,现在连孩子都喜欢,这就是经典的魅力。” 如果汪曾祺先生今天开一个美食博客,您最希望他复刻或点评哪一道你家乡的菜? 官方信源:中国作家网