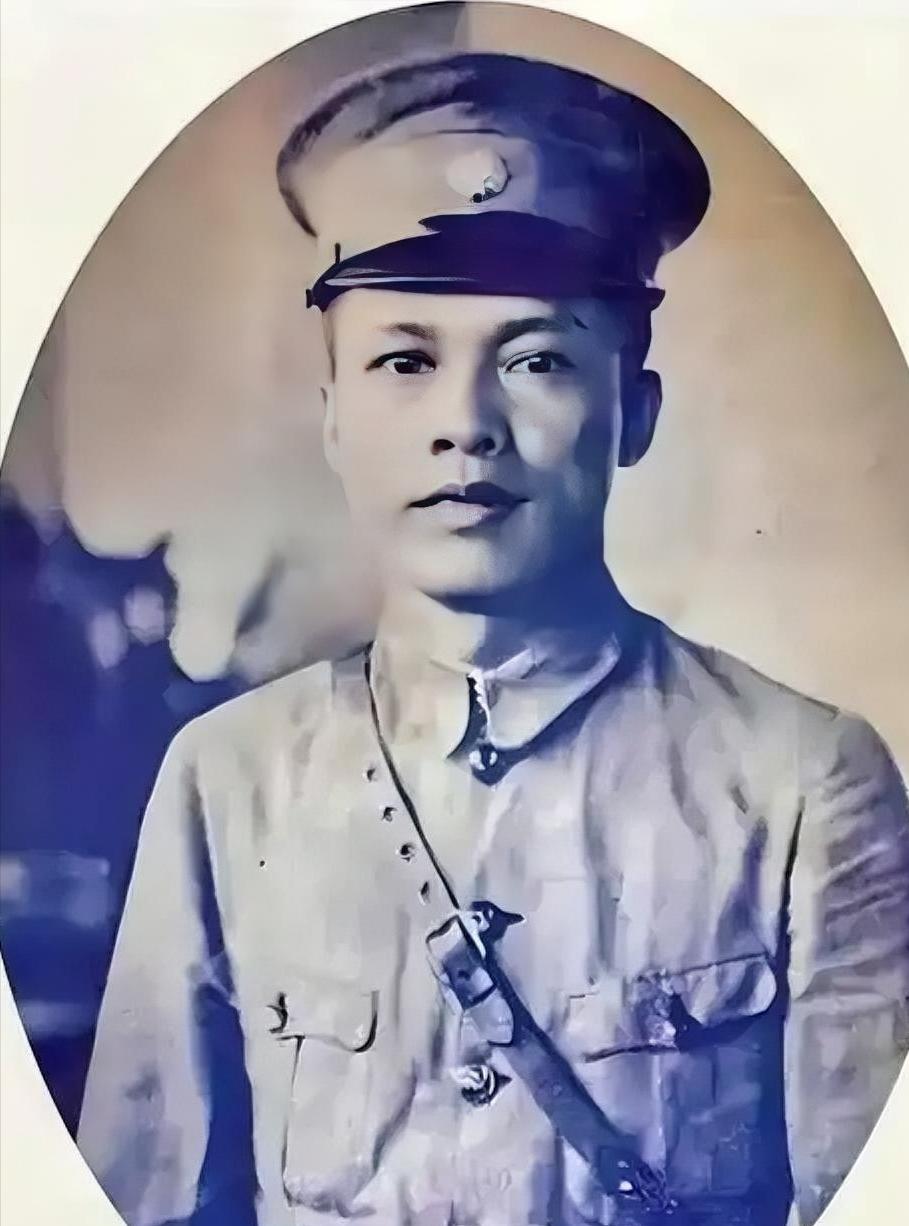

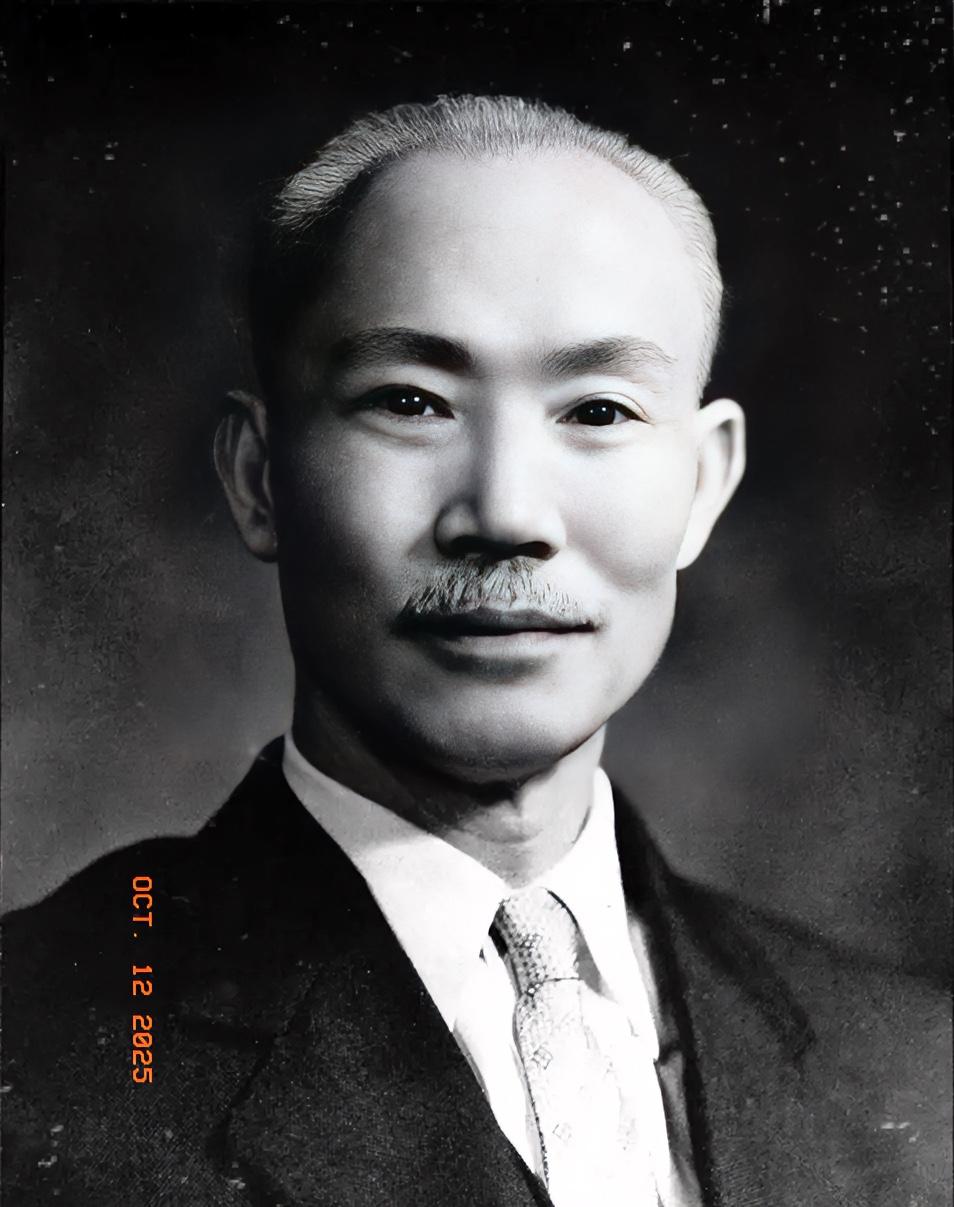

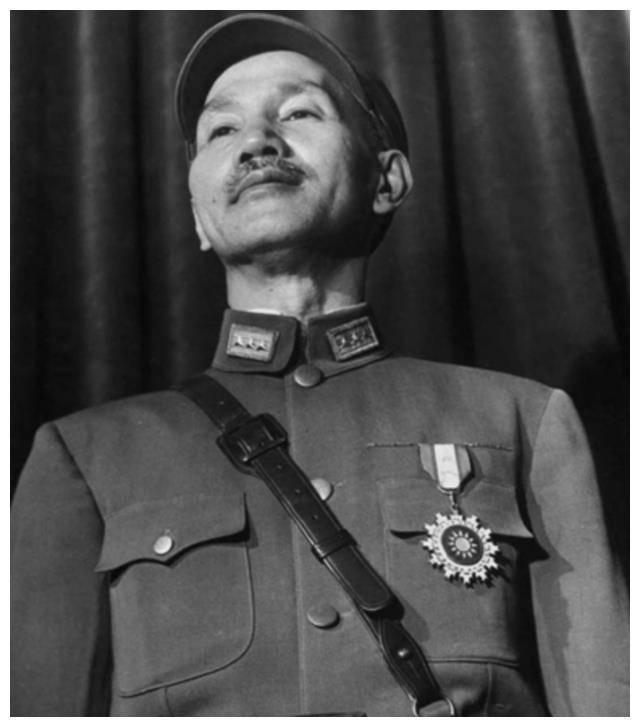

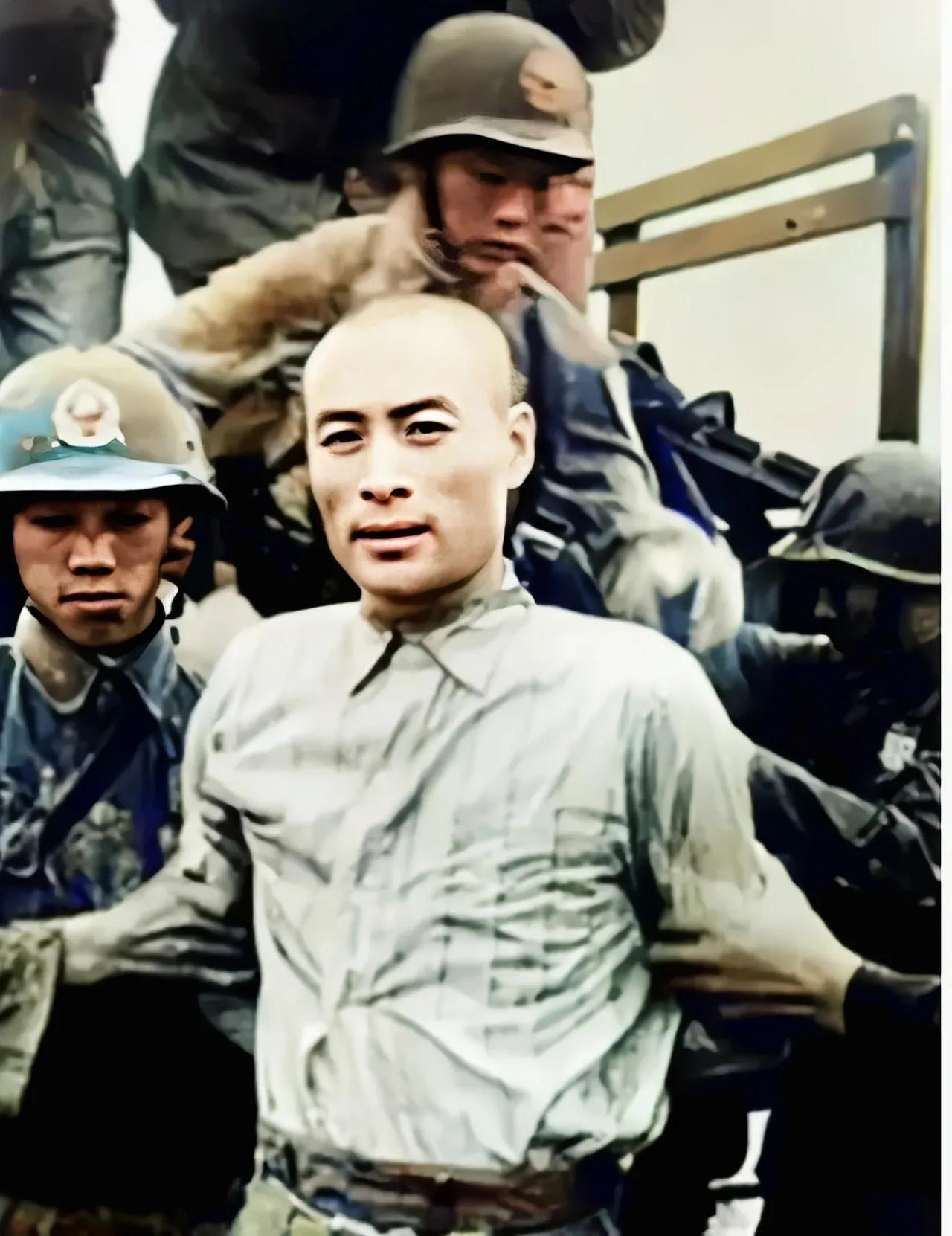

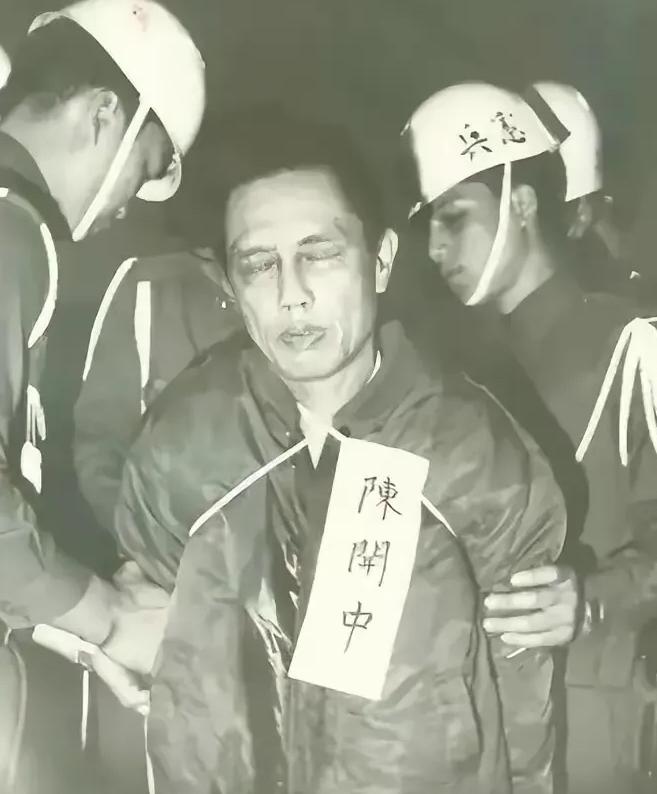

1941年,51岁的陈济棠携夫人,正坐在专机上,闭目养神,突然,被一名年轻女子喝斥:“滚,给我的狗让两个座!”夫妇俩气得浑身发抖,却不得不起身离开。 1954 年冬,台湾高雄陈济棠的书房里。10 岁的孙子捧着泛黄相册,手指停在一张老照片上。 照片里是 1941 年重庆机场,穿米白貂皮大衣的女子抱着洋狗。 “爷爷,这个阿姨是谁呀?” 孙子的声音清脆。陈济棠接过相册,指尖抚过照片边缘,突然沉默 —— 这张照片,藏着他一辈子没说出口的屈辱。 1941 年秋的专机舱内,冷风还没散尽。陈济棠看着女子用银叉子给洋狗喂饼干。饼干包装纸上印着 “美国进口” 的字样。 他突然想起前几天在重庆街头,看见难民抢发霉的窝头。而这包饼干的钱,够一个难民吃半个月。夫人悄悄拉他的袖子,示意他别多管,可他的拳头却越攥越紧。 女子的随从突然走到过道,踢了踢陈济棠的行李箱。“别挡着路,耽误我们小姐休息。” 随从的语气傲慢。陈济棠的行李箱上,还留着广东兵工厂的印记。 那是他当年为抗战造枪时,特意刻上的厂徽。他刚要开口反驳,同机的《大公报》记者悄悄递来一张纸条:“孔家倒卖军需,这女子是孔祥熙的侄女。” 飞机降落后,陈济棠没走普通通道。他跟着记者绕到机场仓库,看见惊人一幕。十几箱印有 “抗战物资” 的木箱,正被卸到孔家轿车上。木箱缝隙里,露出进口布料和罐头的包装。 记者拿出相机偷偷拍摄,却被机场保安发现。陈济棠赶紧上前解围,才让记者保住了相机里的胶卷。回到重庆寓所,陈济棠翻出广东旧账本。上面记着 1935 年他建兵工厂的开支:“每月造步枪 200 支,子弹 5 万发。” 那时他还在广东掌权,把大部分收入都投到抗战准备上。可现在,孔家却把本该送往前线的物资,用来满足私欲。夫人端来热茶,看见他手里的账本,忍不住叹气:“当年要是没反蒋,或许……” 没等夫人说完,陈济棠就摇了摇头。他想起 1936 年 “两广事变” 失败后,香港的日子。那时他虽没了权,却还能安心读书。可现在来重庆谋职,却亲眼看见权贵腐败。 他突然决定,要把孔家的事记下来,留给后人看。当晚,他就拿出纸笔,开始写《战时重庆见闻》。几天后,《大公报》上登出一篇短文。 虽然没提孔家名字,却写了 “专机洋狗占座,抗战物资遭倒卖” 的事。文章旁还配了张模糊的照片,正是记者在机场仓库拍的。陈济棠看到报纸,心里稍安 —— 至少有人敢说真话。 可没过多久,他就听说那名记者被调离重庆,去了偏远的县城。1941 年底,陈济棠辞掉重庆的闲职。回香港前,他去了趟重庆码头。看见伤兵们坐在路边,腿上缠着渗血的绷带。 有个年轻士兵,正拿着断了枪托的步枪,擦拭得发亮。陈济棠走过去,递给他一块大洋。士兵却摇头:“先生,我不要钱,我只想早点打跑鬼子。” 晚年在台湾,陈济棠常把《战时重庆见闻》拿出来看。里面记着他在专机上的经历,还有孔家倒卖物资的细节。孙子偶尔会问:“爷爷,你当年为什么不跟他们斗?” 陈济棠总是摸着孙子的头说:“不是不斗,是斗不过。”“但只要把真相记下来,总有一天会有人知道。”1954 年的那个冬天,陈济棠把相册和《战时重庆见闻》交给孙子。 “等你长大了,就会明白这些事。” 他说,“一个国家,要是让权贵欺负百姓,就不会长久。” 孙子似懂非懂地点点头,把相册和手稿小心地放进抽屉。那天晚上,陈济棠站在窗前,望着台湾的夜空。 仿佛又看见 1941 年的专机,还有那个穿貂皮大衣的女子。 如今,陈济棠的《战时重庆见闻》手稿,收藏在台湾历史博物馆里。广州白云机场的陈列馆,除了他当年的行李箱,还多了一份手稿复印件。游客们看着手稿里的文字,再想想专机洋狗占座的故事,总会感慨万千。 而那张 1941 年重庆机场的老照片,也成了历史的见证。它提醒着人们,无论何时,权贵腐败都会伤害国家,只有民心才是根本。陈济棠的孙子后来成了一名历史学者。 他常常在讲座中提起爷爷的经历:“1941 年的那件事,不是我爷爷一个人的屈辱,是整个时代的悲哀。”“但好在,真相没有被遗忘,它成了一面镜子,让我们看清该走什么样的路。” 每当说起这些,他都会拿出爷爷留下的相册和手稿,就像在完成爷爷未竟的心愿 —— 让更多人知道历史的真相,避免悲剧重演。 信源:《陈济棠年谱长编》(广东人民出版社出版) 人民网《民国“南天王”陈济棠的浮沉人生》。