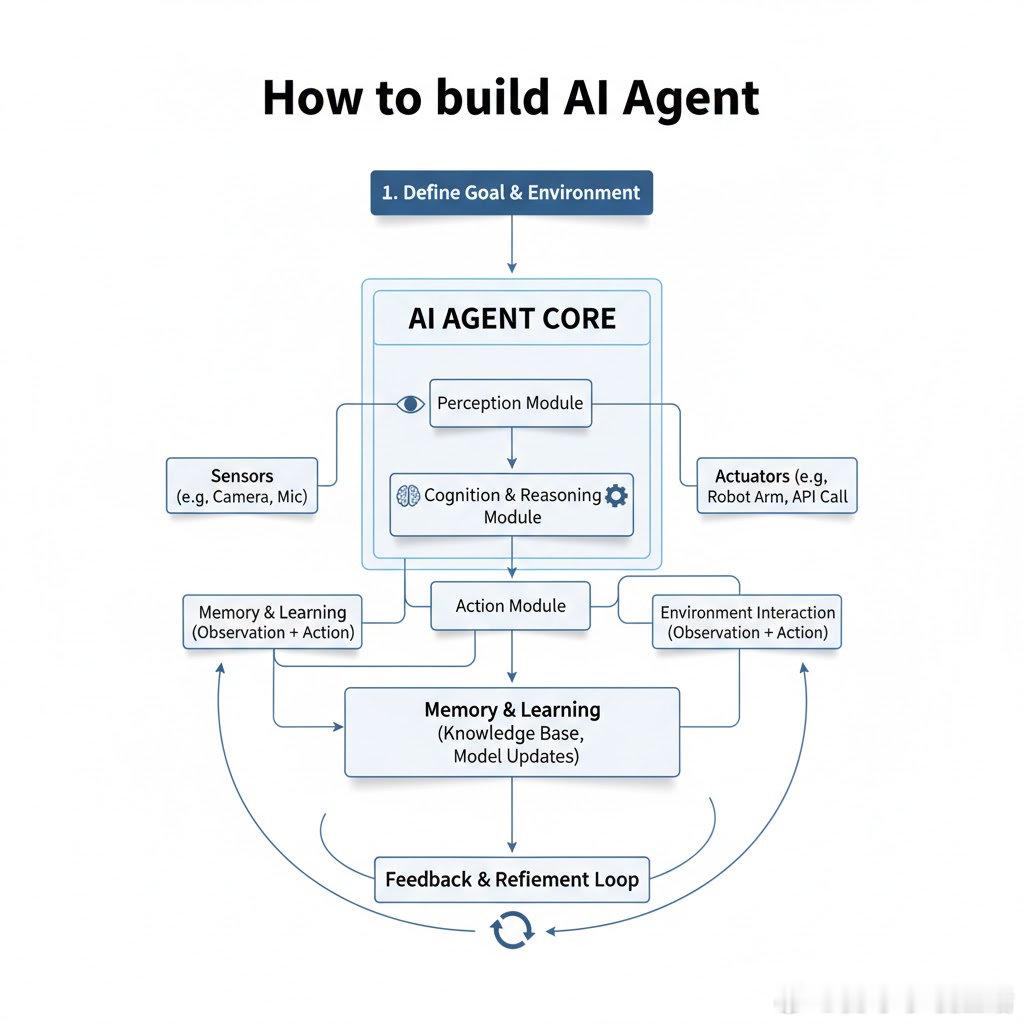

DeepSeek创始人梁文峰再爆重磅言论:中国AI与美国差距不只是几年,而是原创能力与顶层设计差距,这条无人区探索之路你敢不敢走? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 中国AI现在看起来很火,应用场景越来越多,从智能客服到语音识别,从图像生成到自动驾驶,都有不错的落地成绩。 而且成本控制上,中国AI厂商也比美国有优势,算力价格低、人才密集、市场大,投入少产出快,这种土壤非常适合快速试错和迭代。很多人看到的,就是这一片“繁荣景象”,觉得中国AI马上就要追上甚至超越美国了。 但梁文峰点出的核心问题恰恰在于“原创”。现在,中国的AI更多是在模仿,看着美国开了一条路,我们跟着走,然后在性能、成本、速度上优化一点点。 比如语言模型、生成模型、中国团队确实能做出接近的效果,但底层原理、算法创新和顶层设计,大多数还是在追随。换句话说,中国AI像是在玩接力赛,我们跑得快,但别人已经先起跑了。 原创能力差,看似抽象,但它影响深远。因为AI不是玩模型就够了,它涉及底层架构、算法创新、数据设计以及跨学科整合。 美国AI之所以领先,核心原因在于他们有从算法到硬件再到应用的一整套原创体系,你不仅能看到成果,还能看到创新的轨迹。 中国目前还缺这样的体系,大多数时候是看人家怎么做的,然后加速落地。问题是,这种模式如果长期依赖,永远也无法摆脱“追随者”的身份。 梁文峰说“有些探索也是逃不掉的”,这句话很重要。意思是,如果想真正突破,不能光盯着现成的道路,也不能只看短期收益。 中国AI要弯道超车,就得敢于去无人区探索。这包括新的算法方向、跨领域应用、底层硬件创新、甚至伦理和监管的前沿布局。这个无人区很难,风险很高,投入大,但如果不敢去,最终可能连起跑线都没抢到。 说白了,中国AI的现状有点像是在跑马拉松,大家都在同一条路上拼速度,中国选手跑得很快,但这条路是别人铺好的。 要想超车,最聪明的方式不是在同一条路上比速度,而是找一条没人走的捷径。这条捷径就是原创和探索,是一条风险高但回报可能翻倍的路。 在企业层面,这意味着研发策略要调整。不能只关注模型指标、算力成本和落地案例,更要注重前沿研究和原创算法投入。 要有团队去研究没人敢碰的方向,比如自监督学习的新路径、跨模态的深度融合、AI芯片的创新架构等。短期看可能看不到直接收益,但长远看,这些投入决定了能否真正摆脱追随者角色。 在国家层面,也要有政策和资源倾斜。原创创新需要时间、耐心和容错空间。光靠市场驱动,容易形成短平快的模仿优化循环。 政府可以通过资金、政策支持和科研环境建设,让企业和研究机构有勇气去尝试那些看似“不可能”的探索。技术前沿往往伴随高风险,没有容错和激励,很难诞生真正的原创成果。 人才也是关键。AI原创不仅需要数学和计算机能力,更需要跨学科思维、前沿科学素养和战略眼光。培养这样的人才,需要时间,也需要一个宽容失败、鼓励探索的生态。 中国目前在应用人才储备上已经很强,但真正能做原创顶层设计的人才还不够。未来要想弯道超车,必须重视这部分人才的培养和留存。 当然,模仿和优化也不是坏事,它是快速发展的手段,也是积累经验和市场的方式。但如果停留在模仿阶段不再前行,最终只能被定义为追随者。 原创和探索才是能定义未来的话语权。正如梁文峰所说,逃不掉的探索,就是要敢于走无人区,要敢于把短期收益放一边,去追求长远的战略性创新。 中国AI现在有两件事必须清楚,一是我们在应用、成本和速度上有巨大优势,二是核心原创能力仍有明显差距。 如果想在未来真正定义世界AI格局,就不能只做追随者,不能只玩优化。必须敢于投入资源去探索无人区,必须培养顶层原创人才,必须建立原创体系。只有这样,中国AI才有可能不仅追赶美国,更可能在某些领域实现弯道超车。 至于短期内,中国AI可能会在应用层面实现快速落地,抢占市场,但这只是表象。真正的竞争力,是谁能在算法、架构、硬件和跨学科整合上做到原创。谁掌握原创,谁就掌握未来的主动权。 这条路不好走,也很累,但逃不掉。每一次弯道超车的机会,都是给敢探索的人准备的。中国AI能否超车,不取决于模仿多快,而取决于原创能否爆发。敢不敢走无人区,才是决定中国AI未来命运的关键。 信息来源: 梁文峰:“我们经常说中国AI和美国有一两年差距,但真实的差距是原创和模仿之差。如果这个不改变,中国永远只能是追随者,所以有些探索也是逃不掉的!” 海峡导报2025-09-05 08:36福建