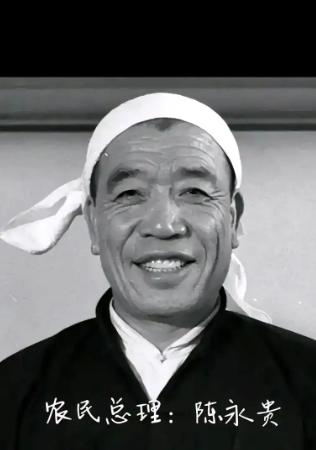

毛主席为什么会对陈永贵和大寨如此重视?其实并不是因为大寨的农业生产搞得好,而是另外两个重要的原因。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 很多人一提到大寨,脑子里想的就是粮食产量高、农业搞得好,其实这是个误解,毛主席真正看重的,压根不是那点粮食,而是大寨身上体现出来的两样东西,这两样东西在那个年代,比任何高产典型都重要得多。 先说第一个原因,就是干部作风问题,上世纪六十年代初,农村的情况很糟糕,天灾加上政策失误,基层组织软趴趴的,干部和老百姓之间隔着一道看不见的墙。 毛主席最怕的就是这个,他担心中国会走上苏联的老路,干部变成特权阶层,跟群众越来越远,就在这时候,陈永贵和大寨出现了。 陈永贵这个人特别有意思,他没什么文化,识字也就一两百个,但他懂得一个最朴素的道理:干部要让群众服气,就得自己先干最累的活,在大寨,所有村干部都必须下地干活,陈永贵永远干最重的那份。 村里的工分账本直接贴在墙上,谁干了多少活一目了然,干部拿的工分跟普通社员差不了多少,党支部开会也不进屋,就在田埂上边干边聊,这种做法看着土,却把干部和群众紧紧拴在了一起。 更难得的是,陈永贵后来当了中央领导,每年回村还是照样下地干活,这种事情在当时其他地方几乎看不到,这正是毛主席急需的那副药方。 他要的不是口号,而是实实在在能防止干部变质的办法,大寨用最简单的方式证明了,只要干部愿意跟群众站在一起,再困难的局面都能扛过去。 第二个原因更关键,就是国家战略需要,1964年前后,国家面临一个重大抉择,要把有限的资源集中起来搞三线建设,造飞机坦克,搞核工业。 这些项目哪个不吃钱?国家的钱袋子就那么大,必须精打细算,这时候就有个大问题:农业怎么办? 如果农村老是出问题,老是需要国家救济,那工业化和国防建设就没法搞了,大寨在1963年那场大水灾中的表现,让毛主席看到了希望。 连下七天七夜的暴雨把村子毁得不成样子,梯田冲垮了上百条,房子也塌了不少。 这种情况下,大寨人没有等着国家来救,也没有叫苦喊累,而是喊出了"三不要三不少"的口号:不要国家的钱粮物资,但该交的公粮不能少,社员的口粮不能减,生产投入不能降。 七八岁的小孩都跟着大人下地捡石头,晚上挤在窝棚里编筐换粮食,就这样硬生生把村子重建起来了,不但没闹粮荒,还有余粮借给周边的村子,这股子不等不靠的劲头,在那个物资紧缺的年代简直太宝贵了。 毛主席算了一笔账:如果全国农村都能像大寨这样自力更生,不伸手向国家要救济,那能省下多少资源投入到国防和工业上? 这不只是树个榜样那么简单,而是要让大寨这个"盆景"变成全国的"风景",让它成为支撑国家战略转型的压舱石。 说白了,推广大寨模式,是想让农业能够自我循环、自我保障,给国家的重点项目腾出空间,在那个特殊的历史时期,这种战略考量比单纯的粮食产量重要得多。 当然,后来"农业学大寨"运动搞起来以后,很多地方只学了个皮毛,有的不顾实际情况硬要开山造梯田,有的为了出政绩虚报产量,搞得劳民伤财。 毛主席后来也意识到这个问题,反复强调学大寨要学精神内核,学那股自力更生、艰苦奋斗的劲头,而不是机械地照搬具体做法。 回过头看,毛主席对大寨的重视,其实是在用一个村庄的故事,解决国家层面的两个大难题:一个是干部怎么跟群众保持血肉联系,一个是有限的资源怎么用在最紧要的地方。 大寨既是纠正干部作风的活教材,也是国家战略转型的关键支点,这才是它真正的价值所在,远比那些粮食数字要深刻得多。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民网——像毛泽东那样听汇报