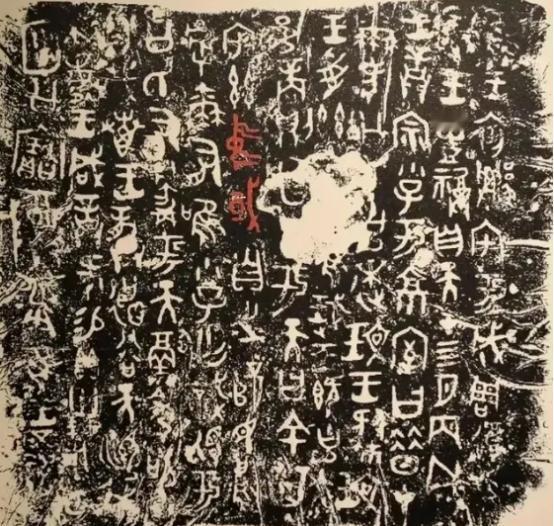

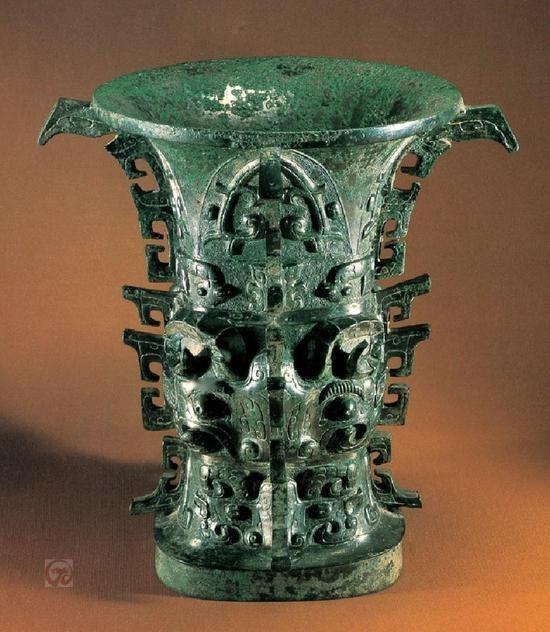

1975年,一顶铜樽正要被送往日本展览,装箱前,专家马承源出于热爱,伸手在内部摸了一下,谁知,竟然有了意外发现,而这个发现竟然让无人问津的铜尊一下子变成国宝级文物… 2024 年宝鸡青铜器博物院 “何尊特展” 开幕式上,马承源之子马明缓缓展开一张泛黄的宣纸。纸上是 1975 年马承源手拓的何尊铭文,“余其宅兹中国” 八个字墨迹清晰,现场观众瞬间掌声雷动。 没人知道,这张手稿背后,藏着马承源当年发现铭文时,差点被忽略的关键细节。马明在致辞中提到,父亲生前常说:“那天装箱前,我本想放弃,可手指碰到内壁时,像被历史拽了一下。” 1975 年的文物检查现场,马承源已经围着铜尊看了半小时,外壁的饕餮纹虽精致,却无任何铭文痕迹。助手催他 “时间快到了,日本那边还在等清单”,他却蹲下身,借着窗户透进的光,再次看向铜尊内壁。 “当时内壁积了层薄灰,我用手指轻轻拂去,突然摸到几个凸起,像字的轮廓。” 马承源后来在日记里写道。这一拂,不仅拂出了 122 字铭文,更拂出了 “中国” 二字最早的实物证据。 时间回到 1963 年,宝鸡贾村镇的陈堆家里,刚添了小儿子,日子过得紧巴巴。那天他在后院挖菜窖,铁锹碰到硬物,扒开泥土,青铜罐的绿锈在阳光下泛着光。 “当时我媳妇说‘这罐子看着结实,装粮食正好’,就把它扛回了家。” 陈堆后来接受采访时说。 接下来的两年,这尊铜罐成了家里的 “功臣”,装过玉米、小麦,甚至还盛过喂猪的饲料。 1965 年陈堆要去外地打工,临走前,媳妇说 “把这破罐子卖了吧,换点钱给娃买奶粉”,他才咬牙送去了废品站。废品站的老板记得很清楚,那天佟太放是来收废铜的,看到青铜罐时,眼睛都亮了。 “佟老师蹲在地上看了半天,问我‘这罐子多少钱’,我说‘按斤算,30 块’,他立马掏钱。” 老板回忆道。佟太放把铜罐运回博物馆后,专门请了文物修复师清理锈迹。 修复师王师傅说:“当时罐口有个小裂缝,我用竹刀一点点剔除锈层,发现纹饰特别精细,就跟佟老师说‘这东西不一般’。” 可即便如此,没有铭文,铜罐还是被当作普通文物,摆在角落,一放就是十年。1975 年铭文被发现后,何尊的修复工作提上了日程。修复团队用 X 光扫描,发现铜尊内部还有未清理的泥土,里面竟藏着几粒西周时期的谷物种子。 “这些种子保存得很完整,后来经农科院鉴定,是西周早期的粟米,印证了它曾装过粮食的经历。” 修复师李姐说。更令人惊喜的是,通过显微观察,铜尊的铸造痕迹显示,它采用了 “分铸法”,扉棱与器身是分开铸造后拼接的,这种工艺在西周早期极为罕见。 这些发现,让何尊不仅有了历史价值,更有了极高的工艺研究价值。如今,何尊不仅是宝鸡青铜器博物院的镇馆之宝,还成了 “文物活化” 的典范。 博物院开发了何尊数字模型,游客用手机扫描展柜上的二维码,就能 360 度查看铭文细节,甚至听到铭文的白话解读。陈堆的小儿子陈建军,去年还带着孙子来参观何尊,“我爸要是知道这罐子成了国宝,肯定会后悔当年把它卖了。” 陈建军笑着说。 马明则每年都会来宝鸡,看看父亲发现的这尊国宝,“每次看到‘余其宅兹中国’这八个字,都觉得父亲的手,还在轻轻拂过历史的尘埃。” 2024 年的 “何尊特展” 上,除了铭文手稿,还展出了当年陈堆家装粮食的布袋复制品、佟太放的收购凭证,以及修复时发现的西周粟米样本。 游客们围着展柜,听着讲解员讲述何尊从粮缸到国宝的故事,不少人感慨:“原来国宝离我们这么近,它也曾是普通人生活里的一件寻常物件。” 而何尊本身,依旧静静立在展柜中央,“天圆地方” 的造型里,藏着千年的历史,也藏着无数人对 “中国” 二字的深情凝望。 信息来源:长江日报——这件国宝曾流落废品收购站差点被毁!之后的发现令人震惊……

战神鲲鹏飞豹

“余其宅兹中国”八个字墨迹清晰?我怎么数都是九个字[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]