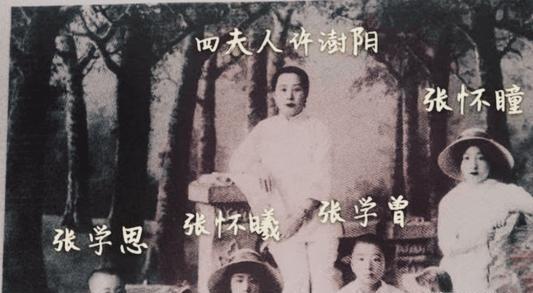

1906年,31岁的张作霖强势娶了18岁的许澍旸。大婚当夜,张作霖搂着许澍旸纤细的腰肢,高兴的说:“你把老子伺候舒服了,要啥我都给!”然而,许澍旸提出的要求却让他陷入两难境地。 1906年,时年31岁的东北霸主张作霖或许以为,自己向新过门、年仅18岁的四姨太许澍旸许下承诺,换来的会是她对金银珠宝的贪欲或对荣华富贵的索求。可这位铁匠女儿的回应,却让这位绿林出身的枭雄当场愣住:她想要的是读书的机会。 这个请求,不仅是一时兴起。它标志着许澍旸从踏入帅府的那一刻起,就为自己的人生设定了完全不同的航线。她要做的不是一件依附于权力的奢侈品,而是一个追求自我价值的独立个体。 在那个姨太太们忙于争宠斗艳的年代,许澍旸选择用知识,在金碧辉煌却暗流汹涌的帅府里,为自己建起一座精神上的“围城”。这条路走得并不顺。她一度真的走进了奉天省立女子师范学校,穿着旗袍,坐在第一排认真记笔记。 然而好景不长,外界“大帅的女人抛头露面”的闲话,很快让张作霖脸上挂不住。一纸命令,她被强行拉回了深宅大院。 外面的路被堵死了,但求知的火苗没有灭。她把战场转移到了府内,甚至不惜利用怀孕的特殊时期和张作霖周旋。更多的时候,她用一种更安静、更坚韧的方式自救。当别的姨太太在牌桌上虚耗光阴时,她却跟着私塾先生,和孩子们一起从认字开始,啃起了《资治通鉴》。 夜深人静,床底下藏着的书本,才是她真正的精神领地。正是这份对知识的专注,让她巧妙地避开了府内永无休止的勾心斗角。在权力漩涡的中心,她硬是给自己活成了一个安全又独特的“局外人”。 许澍旸的智慧,更体现在她对子女那场近乎“反叛”的教育实验上。她太清楚了,军阀家庭的特权光环,既是庇护,更是毒药。所以她的教育核心,就是强制孩子们“去光环化”,给他们注入能在乱世里独立生存的“抗体”。 尽管招致张作霖的不悦,她却意志笃定,毫不退缩。秉持着自己的信念,她毅然决然地将孩子们送入公立学校,展现出了非凡的勇气与坚韧。她对孩子们约法三章:着粗布之衣,摒弃仆人随侍,于学校之中,切不可提及父亲之名。如此种种,尽显其对子女质朴低调作风的殷切期许。她不厌其烦地反复念叨着自己于贫苦中参透的真理:“人靠本事活”。这简单话语,似穿透生活迷雾的光,饱含着她对生活的深刻体悟。 小儿子张学思仗恃权势欺侮同学,遭老师罚扫厕所。此际,许澍旸的处理方式令人惊愕,其举动如巨石投湖,在帅府激起千层浪,震惊了府中上下。她并未护短,非但如此,还当即拨通老师电话,言辞恳切地感激老师的严格教导。话语间满是诚挚,更郑重表示,定会择日登门,当面致谢。这种不惜与丈夫争执也要捍卫的原则,就是为了斩断孩子们对家族权力的依赖。 1928年,皇姑屯的一声巨响,张作霖的权力帝国轰然倒塌。帅府大乱,姨太太们为争抢财物乱作一团。此时,许澍旸的前瞻性投资——她子女们身上无形的教育资产,开始兑现其惊人价值。 她异常冷静,没求助任何人,悄悄带着四个孩子南下,开启了另一段人生。她动用的是自己积攒的私产,而非张家的庞大遗产,继续供孩子们读书。她拿出3000大洋送张学思出国,嘱咐他别乱花钱,这笔钱是她教育理念的终极兑现。 结局证明了一切。她的四个孩子,从军、执教、从政,都凭着自己的本事在新时代站稳了脚跟,这与张家其他成员的动荡命运形成了鲜明对比。 暮年的许澍旸于北京度着极为简素的生活。他亲力亲为操持饭食,即便往昔风光显赫,也绝口不提,于平淡中守着一份超脱与低调。1978年,这位90岁的老人离世,墓碑上只刻着“张学思之母”。这个称谓,彻底抹去了“军阀家眷”的标签,为她低调而充满智慧的一生,画上了最完美的句号。 信息来源:《张作霖家族全传》(辽宁人民出版社,基于地方档案及家族口述整理的半学术著作)