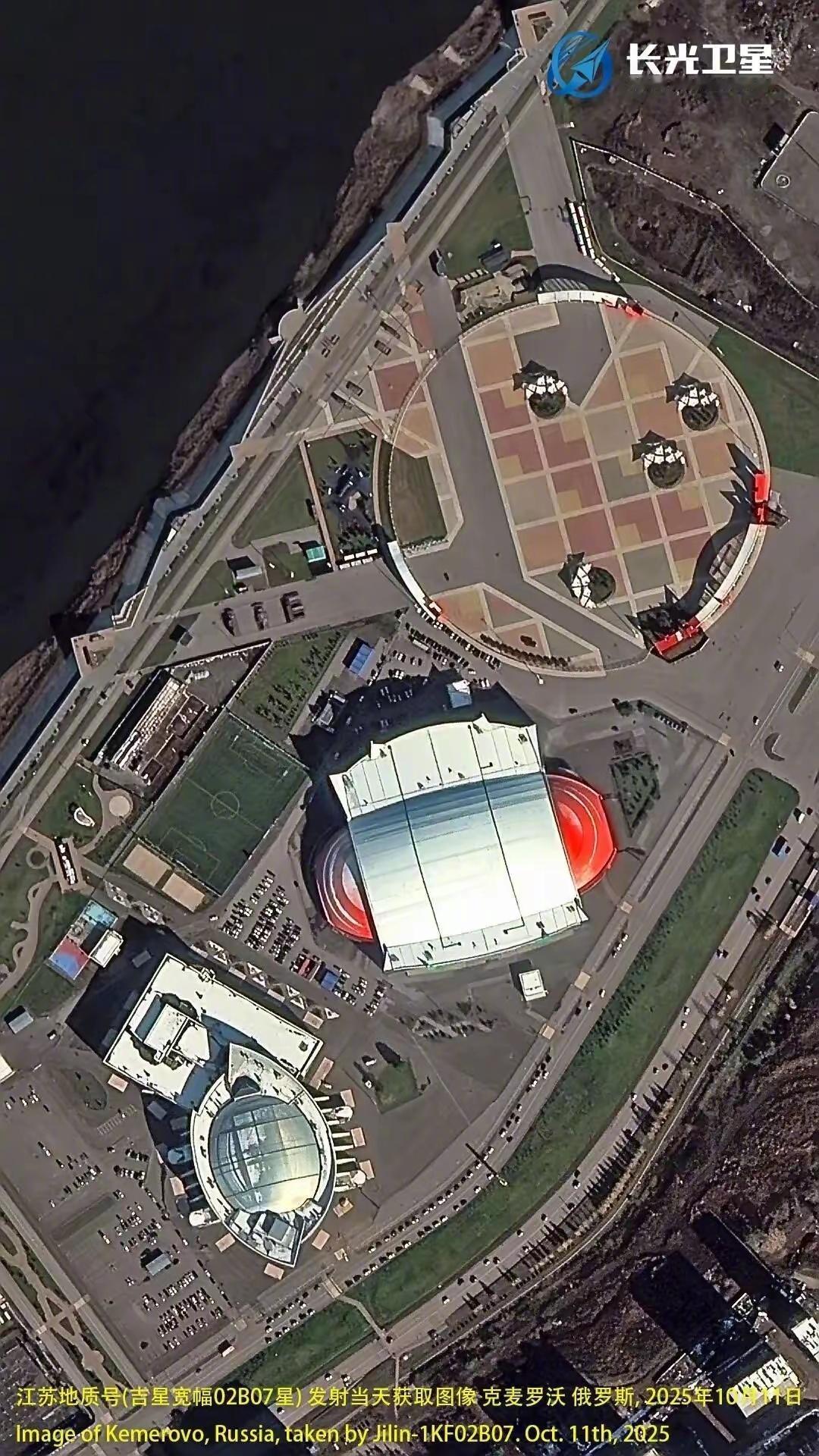

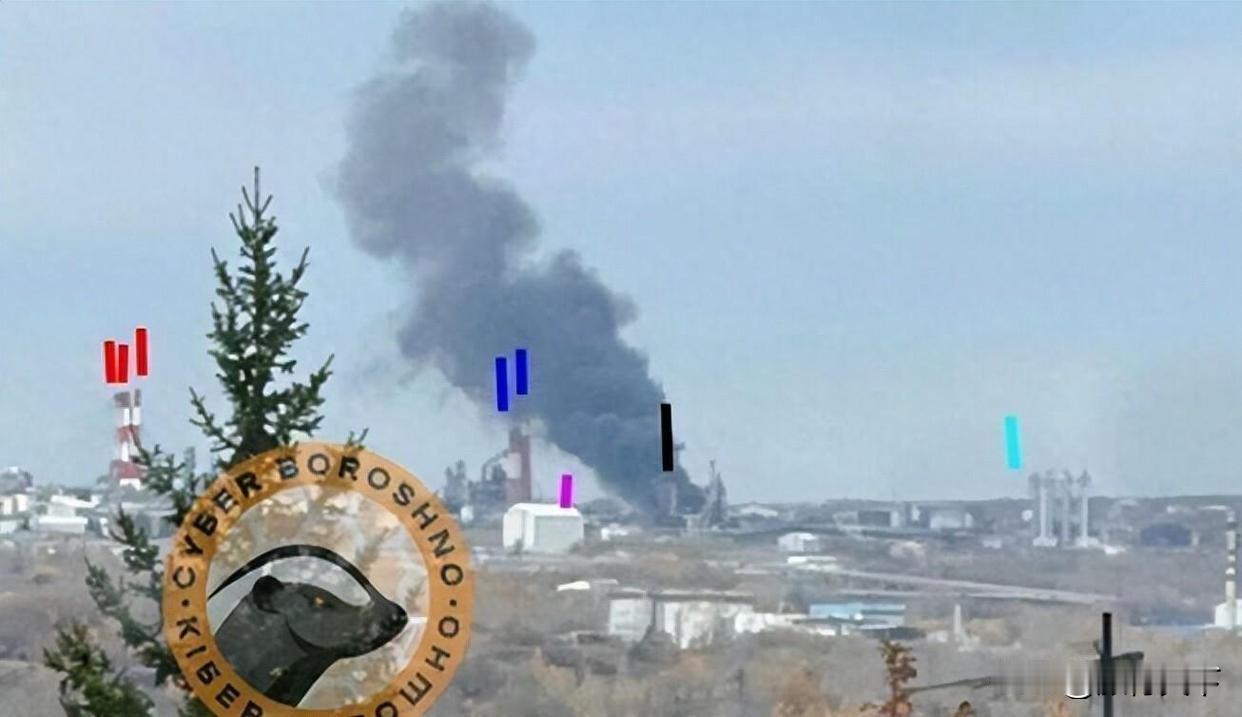

中国“超级天眼”,上午发射入轨,下午高清出片,拍摄目标俄罗斯 谁也没想到,这颗刚刚在山东海阳海域点火升空的卫星,仅用3小时就拍下了俄罗斯克麦罗沃的高清影像。清晨发射,午后出图,这种速度和清晰度,已经无法用“快”和“清”来形容了。 10月11日上午10点20分,随着“引力一号”遥二火箭在黄海海面腾空而起,巨大的轰鸣声划破海天之间的宁静。 这不是一次普通的商业拍摄任务,而是一场技术与战略的联合亮相。 没有任何多余动作,没有冗长部署,就像一把早已上膛的枪,子弹出膛,直指目标。 这枚火箭,是目前全球推力最大的固体运载器之一,600吨起飞推力,4.2吨太阳同步轨道运力,完全具备远程、快速、低成本部署的能力。 真正令人震惊的,是它搭载的那颗卫星——“吉林一号”宽幅02B07星,也被命名为“江苏地质号”。 从名字上看,这似乎只是一颗服务地方地质调查的民用卫星,但从实际表现来看,它体现的是一种超出常规的技术跃迁。 仅仅3小时后,影像数据就被迅速处理并公开发布,目标清晰指向俄罗斯克麦罗沃地区。 这种速度,不仅远超当前商业遥感的平均水平,甚至连许多军用系统都难以比肩。 更令人难以忽视的是影像的质量。0.5米的分辨率,150公里的幅宽,意味着你不需要拼图、不需要等待,单张图就能覆盖200平方公里。 地面建筑、车辆轮廓乃至屋顶结构都清晰可见。这不是普通遥感,这是一次对传统成像逻辑的颠覆。 试想一下,仅需4次成像,整个江苏省就能被完整覆盖。而如今,这种能力被首次用来拍摄俄罗斯腹地,释放的信息远比影像本身更值得深思。 技术上的飞跃,并不是空穴来风。“江苏地质号”采用的是离轴四反光学相机,这种配置此前一般出现在高端军事侦察卫星中。 它解决了遥感技术中一个长期无法兼顾的矛盾——高分辨率与大幅宽的平衡。 在美国,“锁眼12”可以做到0.1米的极致清晰,但拍摄幅宽仅40公里,效率极低。 而中国这颗卫星,虽然分辨率略低,但150公里的幅宽直接将成像效率提升了一个量级。 更重要的是,这种能力并非孤立存在,它背后是一张庞大的组网体系。 截至10月11日,“吉林一号”星座已经完成了31次发射,141颗卫星组成的网络实现了对全球任意点10分钟内重访的能力。 这意味着,只要需要,中国可以在任何时间,对全球任意地点进行高频次监测,而且不是一颗,而是多颗卫星协同完成。 这种能力的战略价值,远比任何一次单星成像更具震撼力。 一个不得不提的事实是,这些卫星并非高不可攀的军用巨兽,而是通过商业模式快速制造、低成本批量生产的结果。 从最初的400公斤降至20公斤,卫星制造已经进入“脉动式”生产流程,每年可产200颗。 这种工业化能力,不仅极大压缩了制造时间,也极大降低了技术门槛。一旦这种模式复制到更多领域,全球遥感格局将面临彻底重塑。 而今,这种变化已经开始显现。在国际遥感市场上,中国的“吉林一号”正在从边缘走向中心。 美国DigitalGlobe曾长期垄断高分遥感市场,如今正面临来自中国的实质性竞争。 更重要的是,这种竞争不再局限于分辨率或成本,而是体现在响应速度、组网能力、实时数据处理等全链条的系统性优势上。 俄罗斯的反应尚未公开,但外界已经在揣测这次成像背后的深意。克麦罗沃并非莫斯科或圣彼得堡那样的政治中心,却是俄罗斯重要的工业重地。 中国为何选择这一地区进行首次成像?是技术验证?是地质调查?还是一次“无声的信号”? 在中俄刚刚签署新一轮航天合作协议的背景下,这张高清影像无疑透露出一种复杂的战略意味。它展示的是技术能力,更是一种战略姿态。 对于俄罗斯来说,这或许是一次提醒。尽管两国在多个领域保持合作,但中国在遥感技术上已经具备了独立掌控全球信息的能力。 而这一能力的核心,不再依赖军方或传统通信体系,而是基于商业系统的灵活部署。这种变化,将深刻影响未来战争形态、情报收集、乃至国际关系。 从更宏观的角度来看,中国此次成像不仅是一次卫星发射的成功,更是一种对太空规则的重新书写。 在过去,遥感数据多被视为敏感资源,尤其涉及他国领土时更要谨慎。但现在,随着商业遥感边界的模糊化,传统的“遥感主权”概念正在被打破。