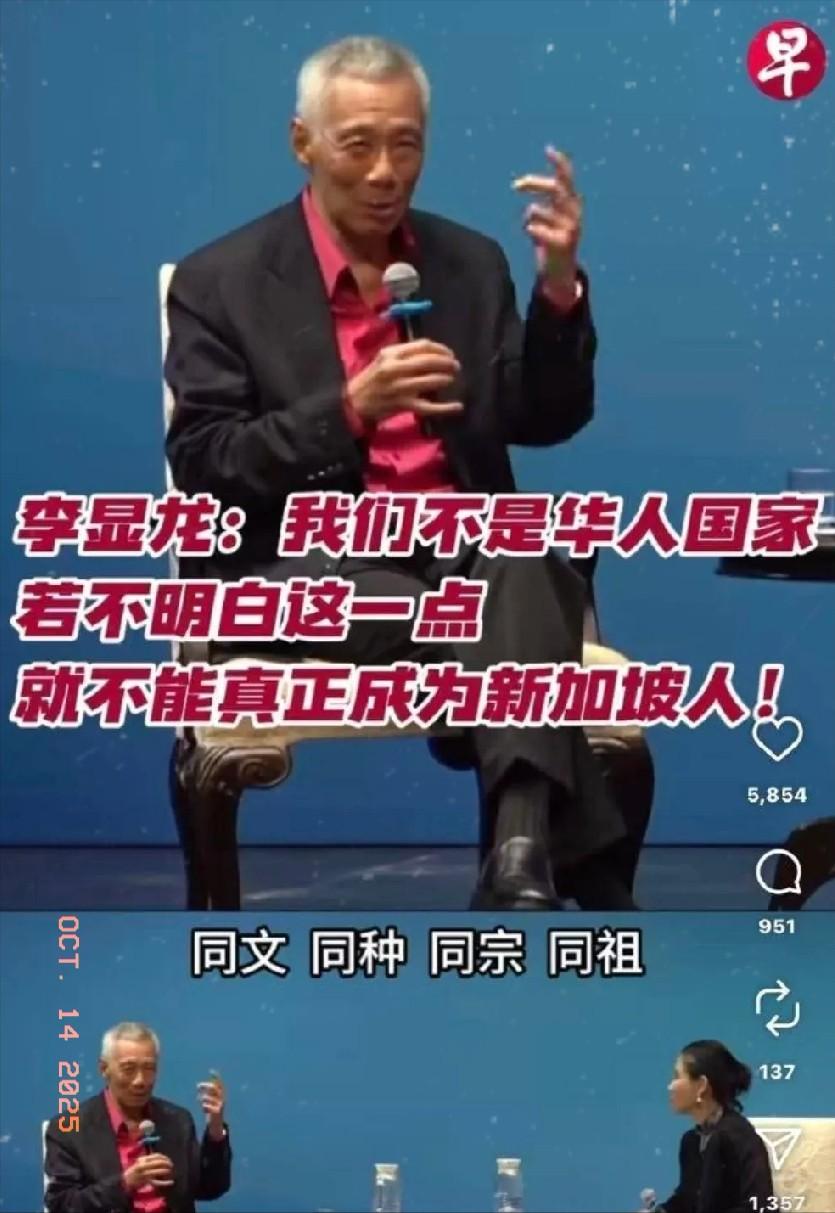

近日,李显龙再强调新加坡不是华人国家,74%华人占比也没用! 新加坡自1965年独立伊始,就致力于构建超越种族的国家认同。政府在教育体系中推行英语为第一语言,同时要求所有族裔学生学习母语。这种"双语政策"既保持文化传承,又避免单一族裔文化主导。 李显龙此次表态的深层含义,是重申新加坡立国之本。在2024年这个多事之秋,东南亚地区面临中美战略竞争加剧的压力,明确国家身份认同成为维护社会稳定的必要之举。 新加坡地处马六甲海峡咽喉位置,这个地理优势也是其脆弱性的根源。作为城市国家,新加坡没有战略纵深,必须依靠巧妙的外交平衡来确保安全。李显龙政府选择"亲西方、靠美国"的策略,是基于对地区力量对比的冷静评估。 美国海军常年派驻濒海战斗舰到樟宜海军基地,新加坡也参与美国主导的联合军演。但这种军事合作保持适度透明,避免过度刺激邻国。同时新加坡也与中国保持密切经贸往来,这种平衡术需要极高外交技巧。 中国连续9年成为新加坡最大贸易伙伴,2023年双边贸易额达1723亿新元。但美国投资占新加坡外资存量的28%,是最大外资来源国。这种经济上的双重依赖,迫使新加坡必须保持中立形象。 特别是在半导体、金融等关键领域,新加坡既需要中国市场需求,又依赖美国技术投资。这种经济现实决定其不能表现出明显的族裔倾向,即便华族占人口绝大多数。 新加坡武装部队的装备采购策略体现其安全思路:既购买美国F-35战机,也引进德国潜艇,同时还与中国开展反恐合作。这种多元化的防务合作,避免对单一国家的过度依赖。 值得关注的是新加坡的"全面防卫"理念,强调社会韧性与军事防御并重。这种理念要求所有族裔共同承担国防责任,自然需要淡化特定族裔身份。 新加坡曾经历1964年种族骚乱,这场惨痛教训使其认识到种族和谐的重要性。1980年代政府推出"种族和谐日",2000年代制定《维护宗教和谐法》,都是为防止种族矛盾激化。 与马来西亚1969年"五一三事件"相比,新加坡成功避免了类似种族冲突。这种相对和谐的局面,正是源于其刻意构建的多元种族政策。 新加坡政府对中华文化的态度颇具智慧:既鼓励保留传统习俗,又防止文化沙文主义。春节被定为公共假日,但开斋节、屠妖节同样获得承认。这种文化包容政策,使不同族裔都能找到归属感。 值得注意的是,新加坡华人的文化认同正在本地化。"新加坡华语"融入大量马来语、英语词汇,饮食文化也形成独特风格。这种"新加坡特色"的文化融合,正是国家认同建构的成功体现。 新加坡刻意在国际舞台展现多元种族形象。联合国大会上,新加坡代表团的族裔构成经过精心安排;国际会议中,新加坡官员有意识交替使用英语和各民族语言。这种形象工程,旨在强化其国际社会中的中立地位。 特别是在东盟内部,新加坡始终强调自己是东南亚国家,避免被视作"中华文化飞地"。这种定位对其参与区域合作至关重要。 新加坡教育部调查显示,25岁以下青年中,自认"新加坡人"的比例达89%,远超"华人"认同的42%。这种代际变化,证明国家认同工程正在见效。 社交媒体上的内容也反映这种趋势,TikTok上"新加坡文化"话题中,多元种族内容获得最多点赞,单一族裔内容反而反响平平。 新加坡的产业结构决定其需要全球化人才。金融业需要欧美专家,制造业依赖东亚技术,旅游业则面向全球市场。这种经济特征,自然要求超越单一族裔的国家定位。 特别是在数字经济时代,新加坡致力成为全球科技枢纽,这更需要开放包容的国家形象。 东南亚国家普遍对华人影响力保持警惕。印尼曾发生排华骚乱,马来西亚实行土著优先政策。新加坡作为以华族为主的国家,必须通过明确表态来消除邻国疑虑。 李显龙此次表态的时间点值得玩味——正值印尼新总统上任不久,马来西亚政局动荡之际。这种时机选择,体现新加坡对地区政治的敏锐把握。 在中美战略竞争加剧的背景下,小国生存空间受到挤压。新加坡通过强调其中立身份,试图在两大国间保持回旋余地。这种"不选边站"策略,既需要勇气,更需要智慧。 从乌克兰危机到台海局势,新加坡始终谨慎表态,避免卷入大国直接冲突。这种外交艺术,正是其国家生存的保障。 随着中美竞争长期化,新加坡的平衡策略面临更大压力。数字经济带来的社会变革,人工智能对就业的冲击,这些新挑战都要求强化国家认同。 李显龙明年将交棒给第四代领导团队,此时重申国家定位,既有定调意味,也为后继者指明方向。 李显龙的"非华人国家"论述,表面看是违背人口现实的矛盾表态,实则是小国生存智慧的集中体现。在新加坡领导层的战略思维中,国家利益永远高于族裔情感。 这种务实主义哲学,或许正是这个弹丸小国能在复杂国际环境中屹立不倒的秘诀。当大国们沉迷于意识形态对抗时,新加坡用行动证明:生存与发展才是永恒的主题。