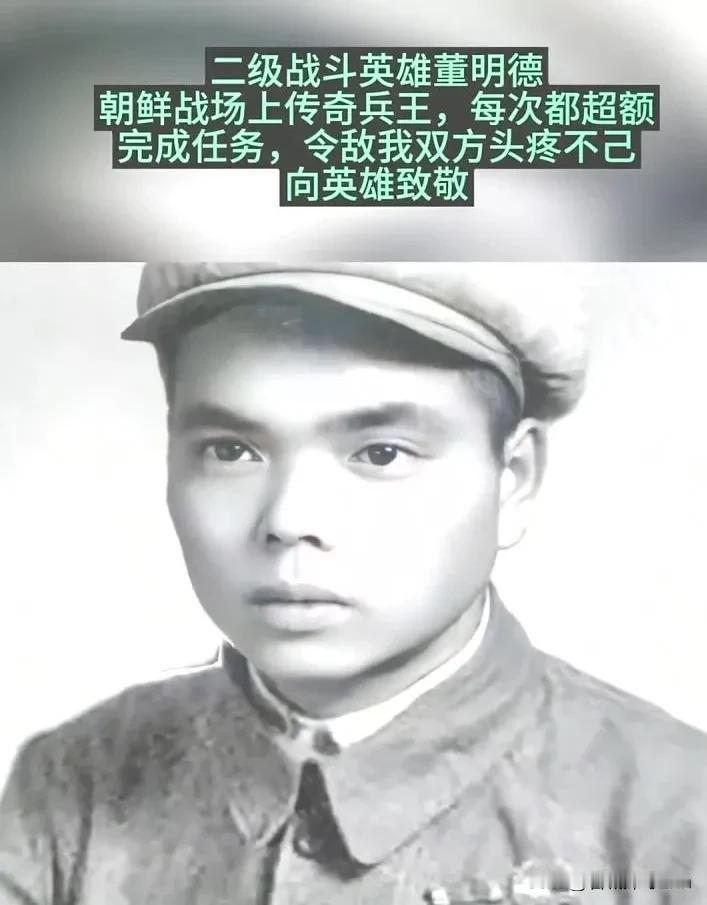

董明德是人民志愿军中最奇怪的排长 ,他打小在山东临沂的庄稼地里长大,1947年跟着村里的游击队参军时,手里还攥着没放下的锄头。那会儿他才19岁,却已经跟着老乡们在敌后埋过地雷、送过情报,骨子里带着庄稼人特有的实在——要么不做,要做就做彻底,绝不给后面留麻烦。 后来跟着部队从解放战场打到朝鲜,他从普通战士升成排长,靠的从不是耍滑头,而是每次任务都敢往最险的地方冲,还总能凭着一股“轴劲”把事儿办得超出预期。 1952年秋季防御战那回,上级让他带3个侦察兵摸进敌占区抓舌头,目的是问清前沿阵地的火力布防。 夜里11点多,四个人趴在离敌人班哨不到五十米的雪地里,董明德用望远镜看了十分钟就皱起了眉——敌兵在岗楼里架着一挺重机枪,岗楼外的雪地里还隐约能看到绊发雷的拉绳,更要命的是,岗楼旁边的帐篷里还传出了敌人说话的声音,听动静至少有一个班的人。 他用手势让战友们别动,心里盘算着:要是只拽走一个哨兵,剩下的敌人一醒过来,机枪一扫,他们四个跑不掉不说,后面等着情报的主力部队还得吃大亏。 “干了!” 董明德凑到副班长耳边压低声音,手里已经摸出了腰间的匕首。他带着一个战士绕到岗楼后面,趁着哨兵转身的瞬间,左手捂住对方的嘴,右手匕首直接划断了喉咙,动作快得没让敌人发出一点声音。 随后他朝帐篷扔了两颗手榴弹,爆炸声刚响,剩下的两个战士就端着冲锋枪冲了上去,帐篷里的敌人还没来得及摸枪,就被扫倒了大半。最后清理战场时,整个班哨12个敌人,除了一个被震晕的俘虏,其余全被解决,而他们四个连皮都没擦破。 回去复命时,营长一开始还皱着眉说“让你抓舌头,怎么把人全端了”,可等董明德拿出从俘虏嘴里问出的布防图,还有从岗楼里缴获的敌人作战计划,营长又拍着他的肩膀笑:“你小子,倒省了后面的麻烦。” 更让人佩服的是守桥那次。 1953年春天,部队要往前沿阵地运一批炮弹,必经之路是一座横跨清川江的木桥,上级让董明德带一个排守住桥体,防止敌人空袭或地面破坏。 他到桥边转了一圈,心里却不踏实——桥的上游三公里处有片松树林,林子里隐约能看到敌人的帐篷尖,要是敌人从上游涉水过来偷袭,光守着桥面根本防不住。 当天下午,他就跟副排长交代“你带两个班守桥,多架几挺重机枪盯着江面,我带剩下的人去上游看看”,没等上级批复,就带着12个战士绕着江滩往上游摸。 摸到松树林边上才发现,林子里藏着敌人两个连,还架着两门迫击炮,看架势是准备夜里趁黑炸桥。董明德没慌,他让战士们把带来的手榴弹都捆成捆,朝着敌人帐篷密集的地方扔过去,随后又让两个神枪手盯着敌人的迫击炮手。 爆炸声一响,敌人乱作一团,还没弄清楚袭击者有多少人,迫击炮就被打哑了。董明德带着战士们趁着混乱冲进去,一边打一边喊“缴枪不杀”,敌人以为是志愿军主力来了,慌慌张张地往山后跑,连重武器都扔在了林子里。 等董明德带着缴获的迫击炮回到木桥边时,副排长都看傻了:“排长,你不是去侦察吗?怎么把敌人给赶跑了?”董明德擦了擦脸上的泥,咧嘴笑:“不把他们赶跑,咱们守桥也睡不踏实。” 后来有人问董明德,为啥总“不按命令来”,他却挠着头说“命令是死的,战场是活的”。 其实他不是故意违抗命令,而是每次接任务前,都要把前后的风险想透——抓舌头是为了获取情报,要是因为怕麻烦留了隐患,情报再准也没用;守桥是为了保住运输线,要是敌人从背后偷袭,桥守得住也得误事。 他心里的“任务”从来不是上级说的那一句话,而是怎么才能让战友少流血、让胜利来得更稳当。 平日里的董明德一点都不“横”,训练时会帮新兵纠正射击姿势,吃饭时总把缴获的压缩饼干分给受伤的战士,自己啃着硬邦邦的青稞面。有次战士们缴获了一块敌人的毛毯,非要给他用,他却裹在了刚从前沿换下来的伤员身上,说“我火力壮,冻不着”。 就是这样一个心里装着战友、眼里盯着胜利的排长,在朝鲜战场上先后参加了30多次战斗,每次都冲在最前面,身上留下了6处伤疤,这些伤疤后来都成了他给新兵讲故事的“勋章”。 1953年,部队为董明德记特等功,还授予他“二级战斗英雄”称号,颁奖时首长说“董明德不是‘奇怪’,是会打仗、敢打仗,更懂怎么打胜仗”。 这话一点没错,志愿军里像董明德这样的战士,从来不是靠蛮劲,而是靠对任务的较真、对战友的负责,把每一次行动都做到极致。他们身上的那股“轴劲”,其实是对胜利最执着的追求,是对祖国最坚定的守护。 英雄从不是天生的,而是在一次次抉择中,选择把风险扛在自己肩上,把安全留给战友和祖国。 董明德用自己的行动告诉我们,所谓“奇怪”,不过是超越了刻板的命令,把使命刻进了骨子里。这样的英雄,值得我们永远铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。