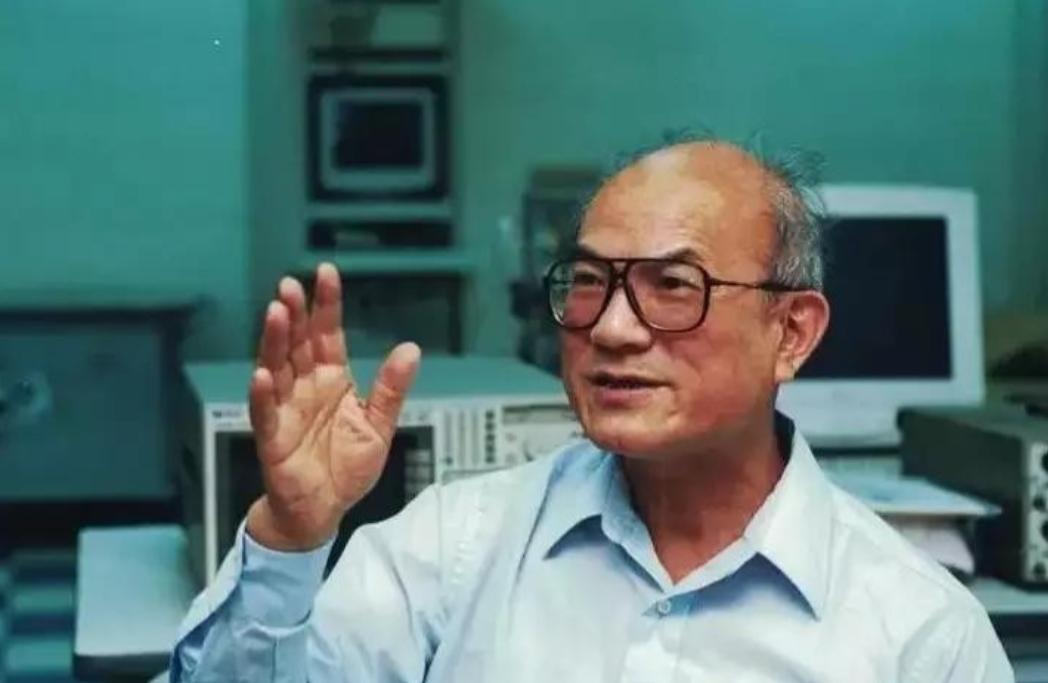

奖金高达 800 万!中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达 “盲区” 的美国航母,2018 年,刘永坦获得国家最高科学技术奖,国家奖励 800 万元,没想到他却转身就捐给了母校,着实让人敬畏! 2023年深秋的山东威海,海风裹着寒意掠过雷达试验场。87岁的刘永坦院士蹲在设备箱旁,枯瘦的手指捏着螺丝刀,一点点微调天线角度。 身后的显示屏上,几千里外某海域的舰船轨迹正实时跳动,连藏在传统雷达盲区里的美军航母动向,都像被放大镜照过般清晰。 没人知道,这个穿着旧工装、膝盖上还沾着锈迹的老人,正是用30年攻克新体制雷达技术的国之脊梁。 更没人想到,他2018年获得的800万国家最高科技奖金,如今已变成12名年轻科研骨干的“成长基金”,有人已能独立主持雷达升级项目。 1979年英国伯明翰大学的实验室,23岁的中国留学生王岩第一次见到刘永坦时,他正抱着一堆雷达图纸啃面包。 彼时43岁的刘永坦刚到英国进修,每天泡在实验室14小时,连导师谢尔曼教授都惊叹“他像要把所有知识都装进脑子里”。 有次谢尔曼递来一份终身荣誉研究员聘书,承诺配备独立实验室和双倍薪资,刘永坦却指着图纸上的“中国海疆示意图”说:“这些技术,必须用在祖国的海边。” 那年圣诞节,他没去休假,反而抱着整理好的300多页研究笔记,提前两个月踏上回国的航班——行李箱里,还塞着谢尔曼偷偷塞给他的核心算法手稿,附言“你比我更懂它该服务谁”。 1987年的哈尔滨,哈工大一间不足20平米的旧实验室里,刘永坦的团队正经历最艰难的时刻。 当时国内没有高频雷达专用芯片,他们只能用分立元件一点点搭建电路,焊接时烙铁烫得手起水泡,没人喊停。 有天深夜,刚做完一轮测试的年轻研究员李哲趴在桌上哭——连续三个月的调试,雷达信号始终不稳定。 刘永坦没说话,煮了两碗热面条,指着窗外的松花江说:“你看这江水,不管遇到多少石头,都能找到出路。” 那天后,他们改了17版电路设计,终于在次年春天捕捉到第一个稳定的舰船回波。 而这年冬天,刘永坦的妻子查出重病,他白天在实验室忙,晚上骑车去医院陪护,凌晨再赶回实验室改方案,眼底的血丝红了又消,消了又红。 2001年福建某海域的测试现场,成了刘永坦人生中最难忘的一天。 当雷达屏幕上首次清晰显示出远距离目标的航速、航向时,在场的海军官兵突然集体敬礼——此前,我国海防雷达常因探测盲区,难以捕捉远距离舰船动向,而这一刻,新体制雷达彻底补上了这块短板。 刘永坦却悄悄躲到一旁,摸出兜里的药瓶吞了两片降压药——为了这次测试,他连续48小时没合眼,血压飙升到180。 后来有人问他“值吗”,他指着海面上巡逻的舰艇说:“只要海疆能安安稳稳,我这点苦算什么。” 2018年国家最高科学技术奖领奖台上,72岁的刘永坦特意穿了件洗得发白的旧西装——那是他1981年回国时买的,后来每次重要试验成功,他都会穿。 面对镜头,他反复说“功劳属于团队,属于国家”,台下坐着的李哲早已泪流满面——当年那个哭鼻子的年轻人,如今已是雷达研发团队的核心成员。 而更让人意外的是,2020年刘永坦将800万奖金全部捐给哈工大,设立“永坦科研基金”,专门资助年轻科研人员。 首批获得资助的博士生张悦,如今已能独立完成雷达抗干扰算法优化,她说“刘院士常跟我们说,科研不是接力赛,是火炬传递,要让火一直烧下去”。 如今,87岁的刘永坦仍保持着每天去实验室的习惯。 早上8点准时到,先看一眼实时监测屏幕,再和年轻人们讨论技术难题; 中午在食堂吃简单的两菜一汤,偶尔会给学生们讲当年在英国的经历,提醒他们“科研要耐得住寂寞,更要记得为谁而干”; 下午5点离开前,他总会再检查一遍设备参数,像守护自己的孩子一样。 实验室的墙上,挂着一张泛黄的中国海疆图,上面密密麻麻标注着雷达部署点——那是他和团队用30年一点点“画”出来的“海防长城”。 去年冬天,威海试验场迎来新一批雷达升级测试,张悦带着团队连续奋战一周,终于突破某项关键技术。 当她把测试报告递给刘永坦时,老人戴上老花镜,逐字逐句看完,笑着说“好,比我们当年快多了”。 窗外的海风依旧凛冽,但实验室里却暖融融的——桌上的“永坦科研基金”铭牌闪闪发亮,屏幕上的舰船轨迹平稳跳动,而那位用一生守护海疆的老人,正看着年轻人们接过火炬,继续沿着他开辟的道路,走向更远的未来。 主要信源:(中国科学报——【中国科学报】刘永坦:筑海防长城,聚雷达铁军)