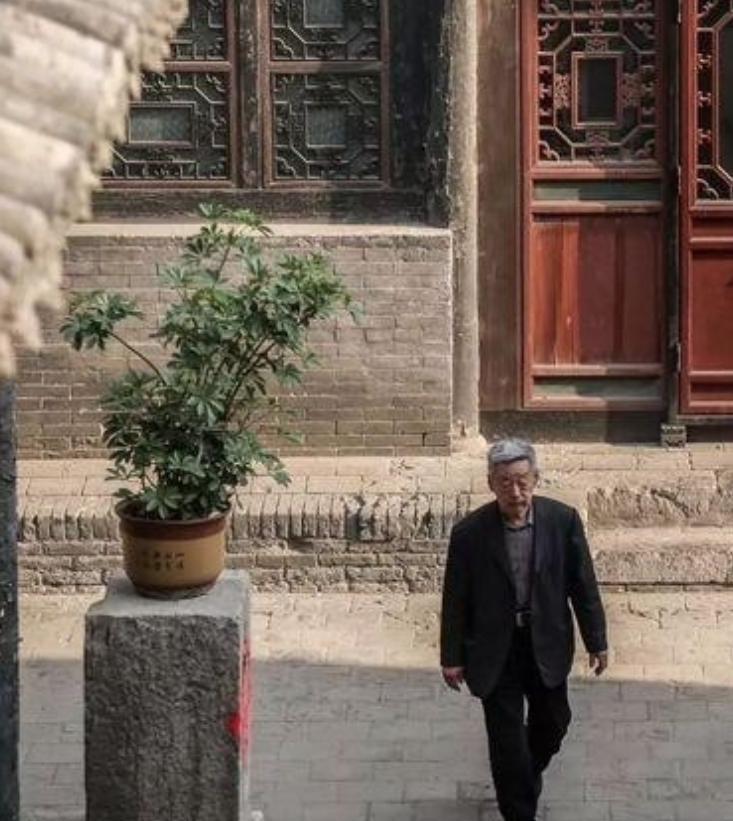

1997年,48岁的耿保国不顾妻子反对,借遍亲朋好友又咬牙贷款几十万,终于凑够了120万买下占地3000多平方米的明清古宅,此后他又把后半辈子的时间,都放在了修缮复原这座老宅上面,如今20多年过去了,他和这座宅子近况如何? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1997年的一个春日,推光漆艺人耿保国第一次站在这座破败的大院门前。 院墙上的青砖斑驳脱落,木制门楼歪斜欲倒,院内杂草丛生,几乎掩没了通往正堂的石板小径。 这座曾经辉煌的明代建筑,在经历了七十多年的荒废后,已是风雨飘摇。 可在耿保国眼中,这些残破的砖瓦依然散发着独特的历史韵味。 当时,平遥古城正在申报世界文化遗产,但资金短缺让许多古建筑的修缮工作陷入困境。 当地政府决定出售部分古院落,以筹集保护资金。 得知这个消息后,耿保国经过深思熟虑,做出了一个让家人和朋友都难以理解的决定。 用全部积蓄买下这座破败的大院。 那年耿保国48岁,在推光漆器厂工作,收入并不丰厚。 百万元的购院款对他来说是个天文数字。 为了凑足这笔钱,他不仅用尽了所有积蓄,还向亲友借贷,甚至抵押了自家的房产。 这个决定在家人中引起了轩然大波,两个儿子直言父亲"疯了",朋友们也纷纷劝他三思。 但耿保国内心清楚,这座大院承载着平遥古建筑艺术的精髓,值得用一生去守护。 修复工作从清理院落开始。 每天清晨,耿保国就带着工具来到大院,一铲一铲地清除齐腰深的杂草,一车一车地运走堆积的瓦砾。 最困难的是修复主体结构。 由于年久失修,主要梁柱已经腐朽,需要更换新的木材。 为了找到合适的木料,他跑遍了周边县城的木材市场,最终选用了质地坚硬的柏木。 在修复过程中,耿保国格外注重保留原始风貌。 他走访了平遥各地尚存的明代建筑,仔细研究其建筑特色。 为了复原门楼上的雕花,他特意请教了当地的老匠人,学习传统雕刻技法。 有时为了一个细节,他要反复修改设计图十余次。 修复屋顶时,他坚持使用传统的手工烧制青瓦。 虽然成本更高,但能更好地保持建筑的历史风貌。 资金短缺是最大的难题。耿保国不得不节衣缩食,把大部分收入都投入到大院的修复中。 最困难的时候,连购买基本材料的钱都凑不齐。 但他从未想过放弃,而是更加努力地创作推光漆作品,用卖作品的收入来维持修复工作。 在这个过程中,他不断创新推光漆技艺,将传统工艺与现代审美相结合,创作出许多令人赞叹的作品。 随着时间的推移,大院渐渐焕发出新的生机。 破损的屋顶换上了新瓦,斑驳的墙壁重新粉刷,精美的雕花也恢复了往日的神采。 更让人欣慰的是,两个儿子从最初的不理解,到后来主动参与修复工作,甚至开始系统学习推光漆技艺。 这种代际的传承,让耿保国看到了传统文化延续的希望。 在修复大院的同时,耿保国也没有放下推光漆的创作。 他将大院的一部分改造成工作室和展示空间,在这里创作、教学,向访客展示推光漆的魅力。 他的作品不仅继承了传统技艺,还融入了现代元素,吸引了众多艺术爱好者和收藏家的关注。 如今,修复一新的浑漆斋大院已成为平遥古城的一道亮丽风景。 每当游客驻足欣赏时,耿保国总会耐心讲解每件作品背后的故事,以及这座大院重获新生的历程。 他特别注重向年轻一代传授推光漆技艺,吸引了许多年轻人学习这门传统手艺。 更令人敬佩的是,曾有开发商开出高价想要收购这座大院,都被耿保国婉言谢绝。 在他看来,这座大院不仅是家族的心血结晶,更是平遥历史文化的重要载体。 他最大的心愿,就是让子孙后代能够继续守护这份珍贵的文化遗产。 2019年,平遥推光漆饰被列入国家级非物质文化遗产名录,耿保国也荣获"省级非遗传承人"称号。 这些荣誉是对他多年来坚守的肯定,也让他更加坚定了传承推广这项技艺的决心。 站在修缮完毕的庭院中,耿保国常常回忆起二十多年来的点点滴滴。 从破败不堪到焕然一新,这座大院的重生历程,也正是中国传统建筑文化传承的缩影。 而耿保国用自己的坚持和匠心,为这段历史写下了动人的注脚。 他的故事告诉我们,传统文化的保护不仅需要资金投入,更需要一份执着的情怀和代代相传的使命感。 主要信源:(界面新闻——耿保国:120万买来的平遥第一大院隐士般地活着)