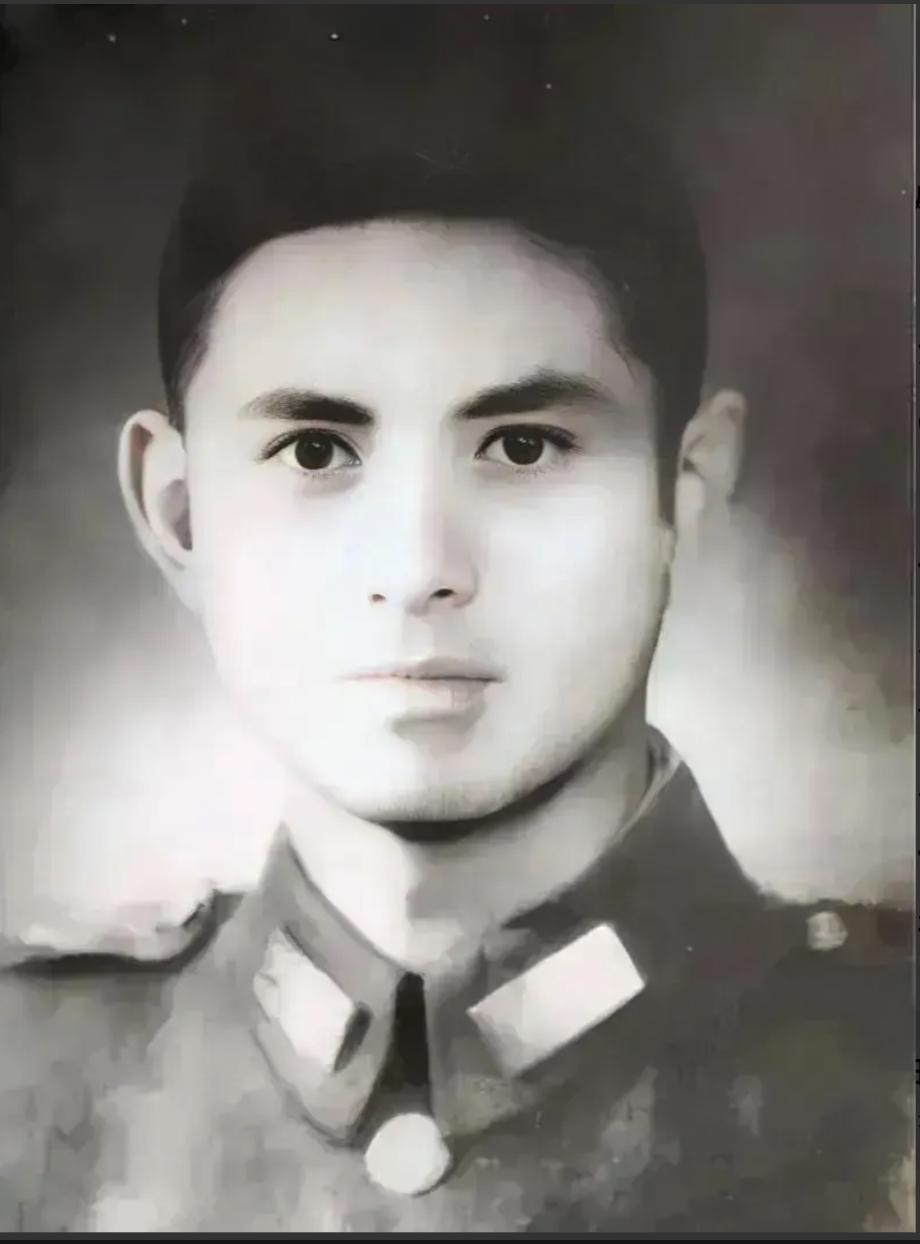

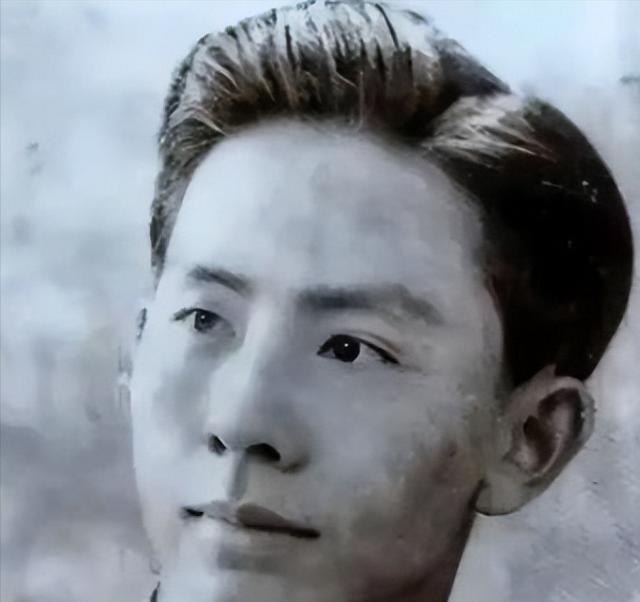

1940年,一名军统女特务在一次抓捕行动中冒死营救一位地下党员。那一刻,她赌上性命做了一次惊险操作。 那年,重庆茶馆里的议事桌摆开了一场命运赌局。地下党成员名为康乃尔,在当时的组织网路中被认为有重要作用。 军统侦察网捕风捉影早就锁定他那次开会地点,准备清剿。情报送来得迟但足够致命——茶馆里的同志们即将被围。 恰在这时,女特务王化琴所在部门掌握了抓捕行动的内部电报。她看到那一份密电,知道康乃尔就在被围剿的名单里,知道那群人可能会死于突袭。她本属军统体系,是国家机器的一环,却在这一刻做了与常人划界的选择。 出手要快,要隐秘,更要让上级误以为她生病。她咬破舌头,吐血装晕。军统查岗的人员见她身体异常,便匆忙安排送医。 她借机逃出监控范围,匆匆赶到茶馆。时间殷切,她冲上楼梯,靠眼神让康乃尔识别撤离路线。康乃尔即刻起身,沿后门逃栖。 就在他踏出茶馆门槛那刻,围捕行动一触即发,特务包抄进来,唯有空屋和几个空杯子。 救走康乃尔的那一刻,是生与死的瞬间。军统行动扑空,反而引来怀疑。调查组展开问询,锁定情报泄露源头。王化琴成为焦点。没有确凿证据指向她,但内部已有人对她产生疑义。她被暂扣,审查,压力山大。 那起行动对她而言并非一时冲动。资料中说她出身富裕家庭,早年受教育良好,精通语言,曾赴日本留学,有较强分析推断力与政治敏感性。 她不仅是机关中的工具,也有思想矛盾存在。这一次,她赌上了道义选择。救人与背叛,交织成一条难以划清的界线。 那之后,军统内部给予她处分。具体细节不多见公开记录。她意识到继续留在特务体系的危机,选择淡出岗位,回乡任教。那段静默岁月里,她把自己隐藏于风声后,不再高调。 她或许以为,那份营救有朝一日会被记住,也或许她以为那泯灭于战火的行动只能是自己的秘密。 那场救援是1940年,接下来的十年里,局势剧变。抗战结束、国共内战全面爆发,特务机构与地下党斗争更激烈。王化琴在表面上似乎隐退,但历史的漩涡没有放过她。 她先后在地方中学任教,低调过日子。按一些网络记载,她在昭化中学当过教师。工作虽平凡,却仍被视察单位标注为“可疑对象”之一。 那段时间,她与过去身份之间的矛盾更深。过去建构的那一道桥梁——营救过的那名同志——成为她后来愿意反复提到、愿意依靠的线索。 到1951年,中央对残余特务与反动分子清查力度加大。四川昭化县公安机关接到举报,王化琴被带走侦查。她曾是军统人员,这层身份让她早就被列入嫌疑名单。 调查机关对她过去履历仔细梳查,并揭露她曾任特务、参与情报工作、审查与翻译机密电报等。 在审讯阶段,她坦言过去身份,供认在军统内部执行过任务。审查机关查她的背景、往来信件、证人证言。对她过往营救行动那段,证据极少。 她提出一个要求:请当年被救的那名同志康乃尔出面为她作证,那一刻她拄着那条人生杠杆,希望恩情能够变成救命稻草。 这个要求在审判体系里很罕见。若康乃尔还能在世,若其身份被确认,他的证言具备一定分量。但审查机关有自己的规则:不能轻易以个体证词为名义减轻责任,除非经机关全面复查。 再加上当年营救行动是否属实、有无动机资源不能完全验证,这话说得浮光掠影。 在王化琴被押赴刑场前夕,一封信寄达昭化县。那封信署名为康乃尔,是以“救命信”形态出现。信中言辞竟请求从宽处理,称王化琴虽在特务体系中工作,却在关键时刻救过同志。 信到之时,她正被押赴处决路径。信件被呈交县方,县方上报上级。县方、省方、组织部门三方审议下,她的执行被暂缓。死刑一度被改为管制、劳改或缓刑执行。 此案震动地方,不只是因为涉特,更因为牵扯那份恩情还在的可能。救与被救交错,正义与恩怨纠缠。当年那一救,现在可能反救。历史的齿轮在这一刻齿合,留下无数空白与质疑。 审判进行时,案件细节已在几级机关流转。党史与司法史的交界,此案成为一个典型案例。对王化琴,控方重点在于她的特务身份、情报工作记录、对党组织的损害可能。辩方则主张她有营救行动,有恩情可证,且在多年低调生活中无重大作恶记录。 最终,王化琴未被执行枪决。在部分报告与网络资料中,她被判处刑期限制、管制几年或劳改若干年。她的亲属有时被要求划清界线,丈夫可能因压力被迫离婚。她带着两个年幼子女处境艰难。 王化琴的案子因此被屡次提起,用来讨论政治宽严尺度、人与组织的相互关系。 案件本身留下很多漏洞。救援那步是否确有其事?那封信是否真的出自康乃尔?审判机关的流程是否严格?这些地方史料缺乏,公开档案未必完整。 回头看这件案子,弯弯曲曲、光影斑驳。战争年代、情报体系、党派斗争,给人性留下太多空白。王化琴的行为与遭遇既非纯粹黑白,也并非完全传奇。