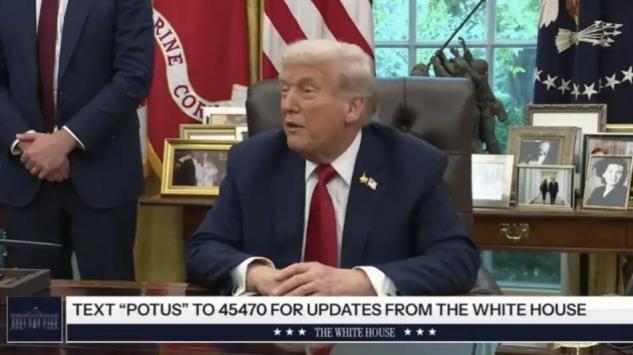

美国显然在等中国!当地时间 10 月 1 日,特朗普公开表示,将在月底 APEC 峰会期间与中国当面沟通,核心诉求之一是恢复中国对美国大豆的采购。

一天后,美国财长贝森特紧接着表态,称当前中美关系的重中之重是 APEC 期间的一对一会谈,同时期待第五轮经贸谈判取得重大突破。

两人密集发声的节奏里,藏着美国对中国态度的迫切等待。

这种迫切首先体现在大豆贸易上。

9 月刚过,美国中部大豆主产区的收获季进入尾声,但农户们没等来期待中的中国订单。

美国农业部 8 月数据显示,2024/2025 年度和 2025/2026 年度对中国大豆净销售均为 0 万吨,与前一周持平。

要知道,2024 年美国还向中国供应了五分之一的大豆,价值超 120 亿美元,带动了仓储、物流、加工等一系列产业。

如今订单缺位,中西部农场主的不满情绪已直接传导至华盛顿,施压政府尽快推动对华出口恢复。

而中国作为全球最大大豆进口国,采购重心早已转向巴西、阿根廷等南美国家,美国大豆的市场空间正持续被挤压。

经济层面的压力更让美国耗不起。

10 月 1 日起,美国政府进入 2025 年第三次停摆状态,起因是国会未能在最后期限前通过临时拨款法案。

国家公园关闭、联邦雇员被迫休假、护照办理等公共服务停滞,国会预算办公室测算,每停摆一周将造成约 70 亿美元的经济损失。

叠加贸易战以来的遗留影响,美国港口集装箱数量较战前下降超 20%,通胀率仍高于 2% 的目标线,债务上限谈判的僵局未破,外界担忧债务危机可能提前爆发。

在这样的背景下,美国急需通过与中国的经贸合作缓解压力,毕竟仅大豆一项的对华出口,就曾是带动地方经济的重要引擎。

更关键的时间节点在 11 月 10 日,现有中美关税协议即将到期。

这让本就承压的美国企业更加焦虑。

不少依赖对华出口的制造业企业多次致信政府,称持续的关税壁垒已让其失去价格竞争力,若协议到期后未能达成新共识,可能面临更多订单流失。

第五轮经贸谈判因此被美国寄予厚望,贝森特口中的 “重大突破”,本质是希望通过谈判为企业减负,为经济注入活力。

等待中国回应的不止美国,韩国同样在密切关注。

作为月底 APEC 峰会的主办国,韩国迫切想得到中国确认是否参会及具体行程安排。

毕竟 APEC 机制下的合作离不开中国的参与,今年 5 月济州贸易部长会议、9 月中小企业部长会议,中国均派团出席并阐述立场,还推动多项合作理念写入联合声明。

韩国清楚,若缺少中国的参与,峰会在推动区域经济一体化、供应链互联互通等议题上难以取得实质进展。

中国的选择之所以关键,源于自身在全球贸易中的分量。

作为最大的大豆进口国,中国的采购动向直接影响全球大豆市场格局,美国大豆产业的复苏高度依赖中国市场。

在经贸领域,中美之间的贸易体量和产业关联性,使得双方的合作进展不仅关乎两国经济,更会影响全球产业链稳定。

美国国会预算办公室曾测算,若中美能恢复部分商品的正常贸易,美国通胀率有望下降 0.3 个百分点,同时带动相关产业新增就业岗位。

对美国而言,这场等待还带着政治考量。

2026 年中期选举已进入筹备阶段,经济数据的好坏直接影响选票走向。

政府停摆造成的每周数十亿美元损失、大豆农户的不满、企业的经营压力,都需要通过实实在在的经济成果来化解。

而与中国在经贸领域达成共识,无疑是最快提振市场信心、缓解国内矛盾的路径之一。

不过中国的采购决策始终基于市场原则。

转向巴西、阿根廷采购,是因为南美大豆在价格、运输时效等方面更具优势,并非刻意的贸易反制。

美国若想重新赢得中国订单,需要在品质、价格、供应链稳定性等方面拿出竞争力,而非单纯依赖政治施压。

正如业内分析指出的,中国的大豆采购从来不是 “政治筹码”,而是市场化选择的结果。

全球都在盯着 10 月底的 APEC 峰会,中国的参会态度和行程安排成了关键变量。

对美国来说,这是化解经济焦虑的重要窗口;对韩国来说,这关系到峰会的成效与影响力;对全球经济来说,中美之间的务实沟通能为动荡的市场注入确定性。

但谈判的突破从来不是单方面期待就能实现的,美国需要拿出真正契合双方利益的方案,而非只强调自身诉求。

从特朗普到贝森特的密集喊话,再到韩国的耐心等待,本质上反映了中国在亚太经济合作中的重要地位。

这种地位不是谁赋予的,而是中国作为全球第二大经济体、最大进口国,通过长期市场合作积累的结果。

APEC 峰会的舞台上,能否达成共识的关键,在于美国是否能正视中国的核心关切,用平等务实的态度推动对话。

毕竟,解决问题的前提是正视问题,而非单方面等待对方妥协。

信源:中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明——中华人民共和国商务部