这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门…… 有人说“建筑是凝固的艺术”,尤其古建筑,不只是风景,更是能摸得着的历史,可文物一旦毁了,就再也回不来了,仿得再像也没那灵魂。 1949年新中国成立,北京想彻底换个新模样,摆脱老封建的影子。 土路要修平,旧屋要翻新,可那圈立了六百年的古城墙,成了最让人犯难的事儿——拆还是留?这事儿吵得翻天覆地,现在回头看,才真明白梁思成和林徽因当年有多清醒。

梁思成是真懂古建的人,他早年跑遍全国测绘,独乐寺、华严寺这些宝贝都是他找回来的,对北京的中轴线和老城格局熟得像自己家院子。

新中国刚成立,他就拉着留英回来的规划专家陈占祥,熬了无数个夜写了两万多字的建议,也就是后来的“梁陈方案”。

他们的想法特实在:老城别乱动,把行政中心搬到复兴门外的公主坟一带,那边划块地建政府楼,再留着钓鱼台、八一湖当绿地。

老城呢?故宫、三海连同那圈城墙全保留下来,改成中国最大的博物馆,城墙上面种花草、安椅子,变成能散步观景的立体公园,站上面能望见护城河和西山,多惬意。

梁思成说这是要让北京变成“华盛顿加罗马”,既有现代行政中心,又有古城的魂。

可那会儿没人听得进这些,苏联专家来了,说北京得学莫斯科搞工业化,行政中心就放老城里,天安门广场当轴线,建高楼、拓马路才叫现代化。

郭沫若跟着站出来,说城墙就是封建时代的破烂儿,早没了御敌的用,留着挡路又占地,他还说拆下来的城砖能盖房子、修马路,在物资匮乏的年代,这话说到了不少人心里。

那会儿新中国刚起步,国民生产总值才3.8亿元,没人敢想花大价钱另建新城,觉得改造老城最省钱省力。

梁思成急得四处奔走,找彭真上书,说“五十年后历史会证明我是对的”。

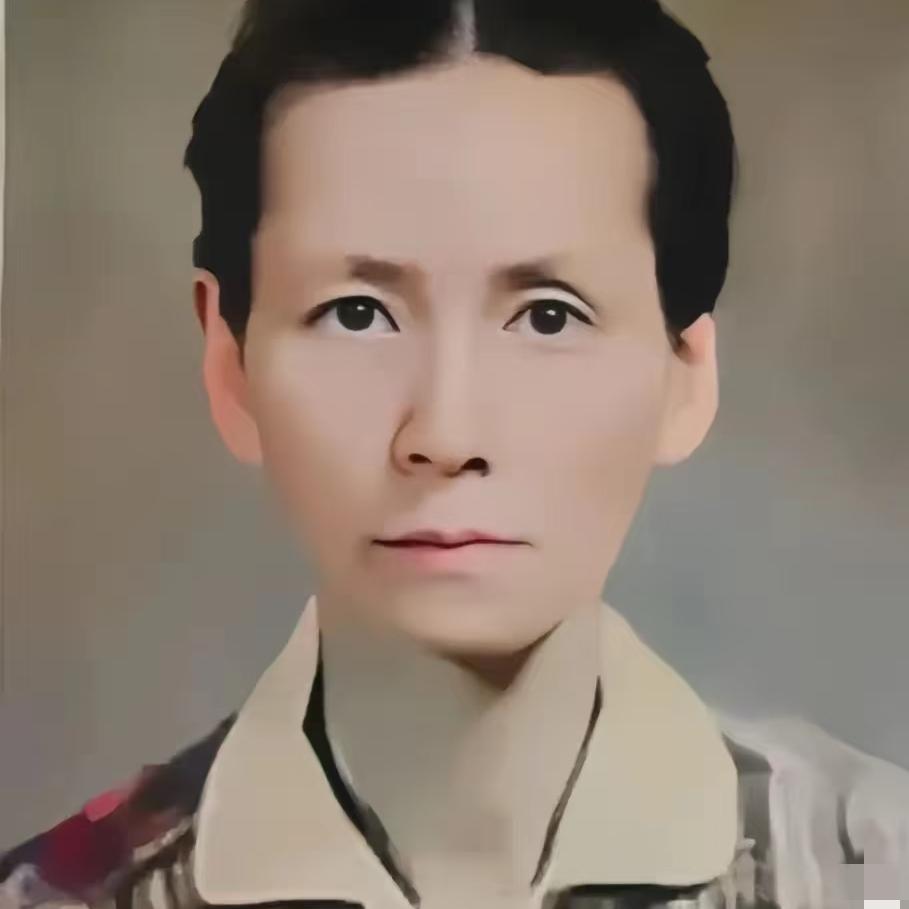

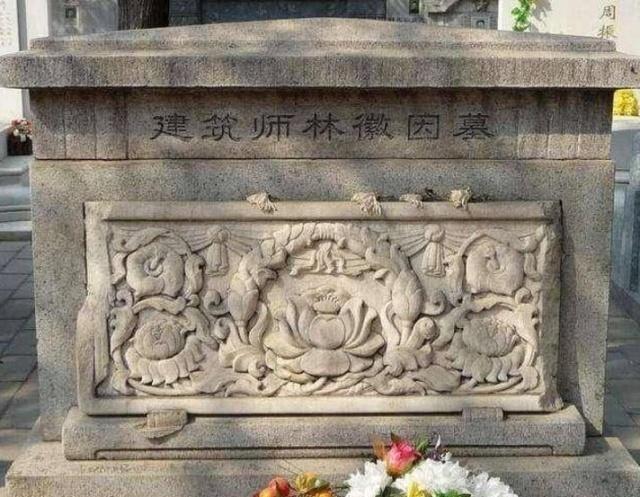

林徽因本来身体就弱,为这事儿气得住了院,躺在床上还撂狠话:“拆了这些古物,以后再后悔也补不回来,仿得再像也是赝品!”可在“破旧立新”的大潮流下,他们的话太微弱了。

1952年起,拆墙的锤子就没停过,那圈39.75公里长的城墙,从正阳门到崇文门,从西直门到安定门,一段段被拆得稀碎。

要知道那些城门各有讲究:崇文门走酒车,宣武门走囚车,德胜门是出兵的门,安定门是班师回朝的门,每一块砖都刻着历史,八国联军烧过正阳门城楼都没毁彻底,最后还是被自己人拆了。

当时主拆的人说拆墙能通交通、促发展,可真拆完了,问题慢慢就露出来了,老城被硬塞进一堆高楼,人口越挤越多,后来北京扩到六环七环,人口破两千万,交通堵得一塌糊涂,哪是拆几堵墙能解决的?

更可惜的是那些历史痕迹没了,现在走在长安街上,除了故宫那一小块,再也看不见元明清传下来的老城轮廓。

梁思成当年说要保的不只是城墙,是整个古城的格局,这格局一破,历史就断了层。

这些年大家终于醒过味来,想复建永定门,可新砖新料堆起来的,看着再像也没有六百年的风霜气。

2010年以后搞通州副中心、雄安新区,其实就是当年梁陈方案的思路——分流城市功能保护老城,早听他们的,哪用走这么多弯路?

2024年中轴线申遗成功,可少了城墙的环绕,总觉得少了点魂。现在德胜门箭楼、东南角楼那几处残留的遗迹,成了宝贝,游客挤着去看,谁能想到当年差点全拆光?

郭沫若当年觉得城墙是封建象征,可他忘了,这墙不是皇帝的私产,是老百姓一砖一瓦垒起来的历史。

建筑这东西真是凝固的艺术,毁了就再也回不来了,那会儿大家穷,想快点过上好日子,可再急也不能砸了祖宗的宝贝。

梁思成和林徽因的远见,不是站着说话不腰疼,是真懂什么该留什么该丢,现在我们常说要保护文化遗产,其实就是在补当年的课,可惜有些课,错过了就永远补不齐了。