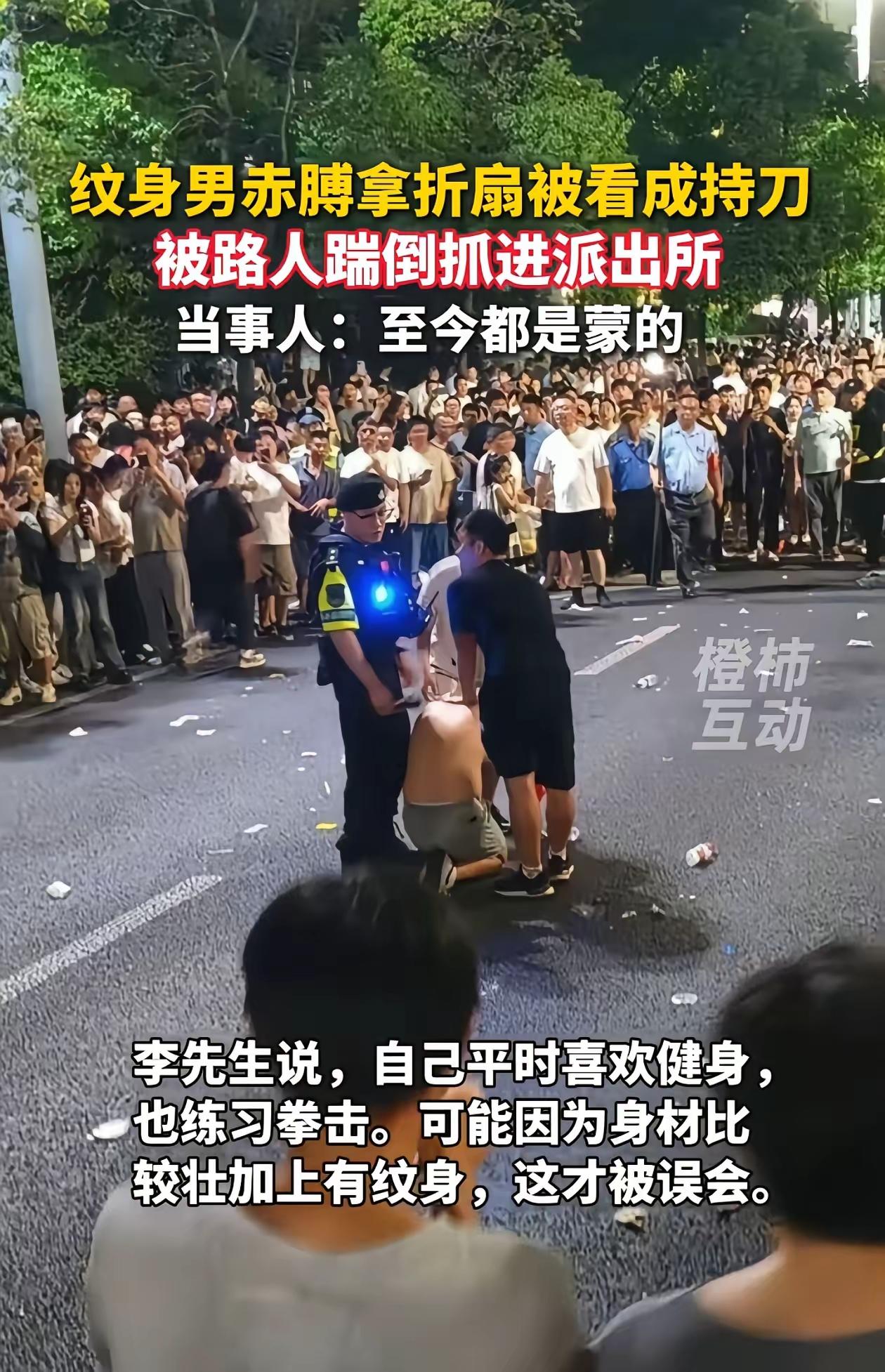

烟花下的误会:当安全警觉撞上认知偏差 这场因烟花秀而起的闹剧,看似充满巧合与荒诞,实则藏着公共场景下个体认知与群体反应的深层博弈。男子赤膊露纹身、持折扇喊人的画面,在喧闹的节日氛围里被层层误读,最终演变成“假想防卫”式的冲突,既让人哭笑不得,也值得掰开揉碎了琢磨。 先说说误会的源头。男子的壮硕身材、纹身印记,在传统认知里常被贴上“有攻击性”的标签,而折叠扇在昏暗灯光与人群骚动中,被错看成刀具,本质是信息不对称下的“经验性误判”。节日里的公共场合本就人流密集,安全弦绷得更紧,一点反常举动都可能被放大——他喊外甥的急切语气,在旁人耳中或许成了“挑衅前奏”;赤膊的状态,也让“潜在危险”的联想多了几分依据。这种误判无关恶意,却暴露了大众对“安全信号”的单一解读:往往将外在形象与危险程度直接挂钩,忽略了行为本身的真实意图。 再看打人者的行为边界。第一个冲上去“夺刀”的人,最初的举动或许带着维护公共安全的善意,可当发现手中是折扇而非刀具时,非但没有及时制止冲突,反而参与殴打,这份“善意”就变了味。这里的关键不在于“是否该冲上去”,而在于“发现误会后如何收场”。法律层面,正当防卫的前提是“存在现实不法侵害”,当误会被戳破,继续动手就失去了合法依据,即便出于情绪冲动,也难逃“过度反应”的指责。网友呼吁追究责任,本质是在强调:维护安全的初心值得肯定,但行为必须守住法律与理性的底线,不能让“善意”成为暴力的遮羞布。 而当事人选择包容的态度,更像给这场闹剧注入了一剂“和解剂”。他没有纠结于“健身散打白练”的调侃,也没有因“白挨一顿打”而斤斤计较,一句“误会过去就算了”,既化解了矛盾升级的可能,也展现了成年人的豁达。这种包容并非“软弱”,而是明白在公共事件中,过度追究个体过错,反而会掩盖背后的认知偏差问题。毕竟,比起争论“谁该负责”,更重要的是思考如何避免类似误会重演——比如公众在面对“可疑场景”时,多一分观察、少一分冲动;个体在公共场合也可适当顾及他人感受,减少可能引发误判的行为,双向的体谅才能让公共空间更具安全感。 这场烟花下的小风波,终究以“皆大欢喜”的结局落幕,但留下的思考远未结束。它像一面镜子,照见了大众安全意识的觉醒,也映出了认知惯性带来的偏见。未来再遇到类似场景,若每个人都能多一分理性判断、少一分标签化联想,多一分克制包容、少一分情绪冲动,或许就能让“善意不跑偏、误会不升级”,让公共场合的安全感,真正建立在彼此理解而非盲目警惕之上。烟花意外事件 烟花踩雷 烟花社恐

![好消息:湾湾宣传发力了!坏消息:翻车了[捂脸哭]最近湾湾的账号到处在宣传花莲](http://image.uczzd.cn/7075137579735147710.jpg?id=0)