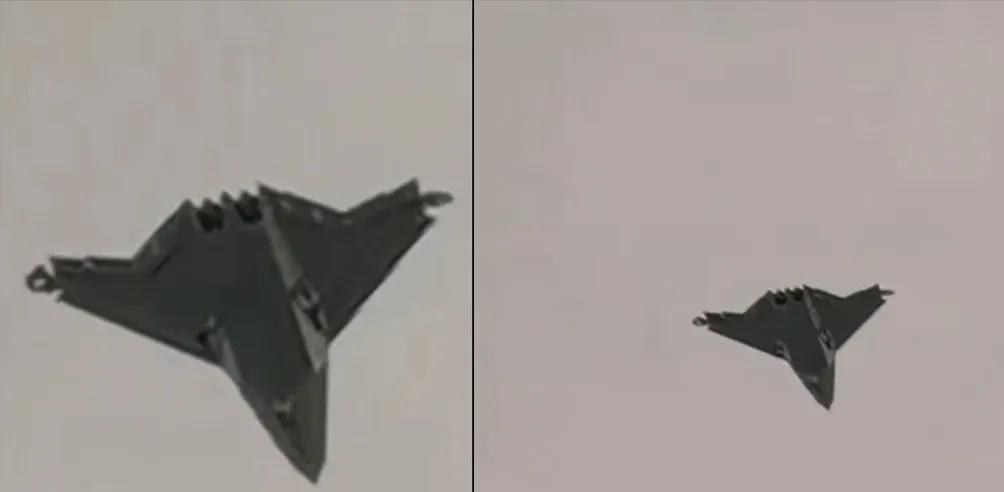

300多天了,外媒终于理解东大为什么要发展歼50,因为这种气动布局的横向稳定性极差,且仰飞失速的风险很高,但是驯服了全动翼尖,问题能变成优点。 这兰姆达翼到底难在哪儿?这翼型跟普通飞机的翅膀不一样,前沿像把锋利的弯刀,看着适合超音速飞行,实则藏着大隐患。 这兰姆达翼,它不是普通飞机那种规整的梯形翅膀,整个形状像希腊字母“λ”,内翼段恨不得快跟机身垂直了,后掠角能到80度,外翼段又稍微“舒展”点,后掠角60度左右,就像给高速飞行的机身装了两片带拐弯的翅膀。 说白了,这机翼就是为超音速量身定做的,内翼的大后掠角能劈开水面似的切开空气,减少超音速时的激波阻力,让歼50轻松突破2马赫;外翼的小后掠角又能在低速起降时兜住更多空气,提供足够升力。 听起来挺好,可这翼型打娘胎里就带着“叛逆基因”——后缘内凹的锯齿形态虽然能让机翼边缘跟机身保持平行,把隐身性能拉满,但这种设计直接打破了传统机翼的升力分布平衡,横向稳定性差得像没扶稳的自行车,稍微有点侧风就容易“跑偏”。 更头疼的是仰飞失速的隐患,这可不是小问题。飞机仰飞时攻角会急剧增大,普通机翼好歹有成熟的气流附着规律,兰姆达翼却因为前缘的特殊弧度,气流在攻角达到25度时就开始乱套,到30度基本就彻底分离,升力掉得比股市还狠。 美军早年搞六代机ESAV方案时就栽过跟头,风洞数据明明白白显示,这翼型的起降速度能飙到F-22的1.3倍,相当于别人能在普通跑道着陆,它得找更长的机场,不然刚离地就可能因为升力不足摔下来。 亚音速状态下更尴尬,大展弦比带来的升阻比优势在低速时完全失效,看着专业实则笨拙。 这还只是气动本身的麻烦,要驯服它还得过结构和飞控两道鬼门关。兰姆达翼的受力点特别奇怪,后缘的内凹锯齿让机翼承受的载荷不均匀,高速飞行时翼尖的震颤幅度比普通机翼大3倍,要是材料强度跟不上,说不定超音速时能直接把机翼抖散架。 美军当年为了稳住兰姆达翼,干脆把机翼变成“百叶窗”,前缘后缘甚至翼尖都装了可动舵面,想靠多舵面联动调整姿态,结果偏航效率只比传统垂尾高7%,代价却是飞控代码堆得比机翼铆钉还多,AFRL内部简报里都吐槽程序员比试飞员更先崩溃,毕竟只要有一块舵面延迟0.1秒,飞机就会原地变成陀螺。 全动翼尖的出现算是给这烫手山芋找了个抓手,但驯服它的难度堪比驯烈马。沈飞的歼50把全动翼尖和可变尾翼结合到了一起,巡航时翼尖保持平直减少雷达反射,低速机动时往下翻增加操控力矩,这看似简单的动作背后,是每秒上百次的气流数据计算。 要知道,兰姆达翼在超音速时会产生三段激波,全动翼尖得精准切入激波间隙调整涡流,稍微偏差一点就可能把优点变成隐患——本来能靠激波提升12%升阻比,弄不好就成了激波干扰导致机身震颤。 而且无垂尾设计让稳定性完全依赖翼尖控制,歼50没有平尾也没有垂尾,全靠全动翼尖和二元矢量推进找平衡,这种设计激进到德专家都惊叹,毕竟从歼20到它的技术跨度,比歼10到歼20还大。 还有进气道的配合问题,兰姆达翼的大后掠角让机身气流场特别复杂,传统机背进气道在大攻角时会被机身遮挡,进气效率能掉到50%以下,发动机直接“断气”。 我国的兰姆达翼忠诚僚机特意把进气道挪到机头后方,才勉强把大攻角进气效率稳住85%以上,这还是无人机的设计,有人机的歼50要兼顾飞行员舒适度和进气稳定性,难度直接翻倍。 更别提舰载需求了,歼50翼展比歼15宽7米,折叠后还宽5米,兰姆达翼的宽大翼面在甲板上起降时,全动翼尖得配合襟副翼精准调整升力,稍微没控制好,就可能在弹射起飞时擦到甲板边缘。 从2018年沈飞组建专组做风洞测试,到现在高频试飞,这几年时间其实都在跟兰姆达翼的隐患死磕。美军折腾了半天没搞定的难题,咱们靠全动翼尖找到突破口,但这背后是无数次风洞失败的数据堆出来的——光是失速临界点的翼尖角度调整,就测试了上千组参数,才找到既不影响隐身又能提升稳定性的平衡点。 只能说这翼型确实是块硬骨头,看着像未来战机的标配,实则每一处设计都在走钢丝,全动翼尖就是那根救命的平衡杆,没它撑着,再酷炫的“弯刀”翅膀也只是个中看不中用的摆设。 对于这件事,你有什么看法呢?欢迎在评论区留言讨论!

![看看大佬依据最新图修改的北六J50机头三维模型[666]J50的类似乘波体机头](http://image.uczzd.cn/10927093800179740258.jpg?id=0)