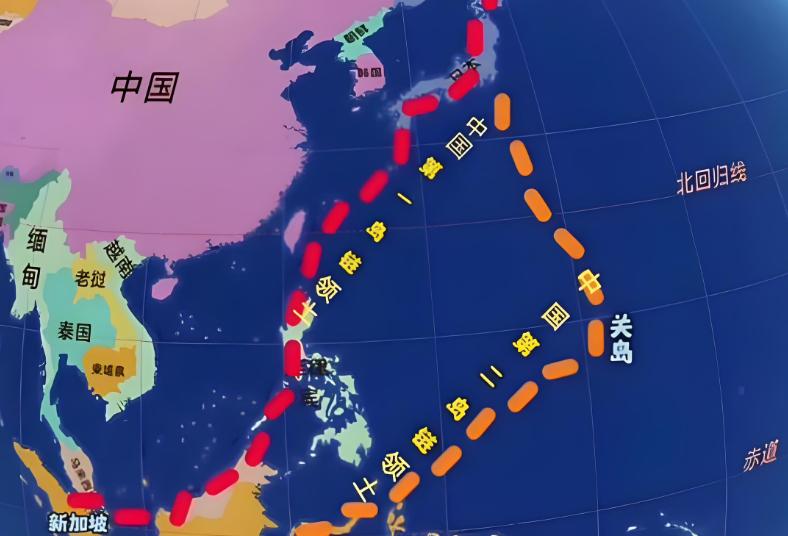

美国副总统宣布了,9月29日,美国副总统万斯亲口承认,白宫正在认真考虑把战斧巡航导弹给乌克兰。 美国日前透露可能向乌克兰提供“战斧”巡航导弹的计划,这一消息瞬间成为舆论焦点。 这枚导弹射程可达千里之上,具备精确打击能力,甚至可穿透相当密集的防空网。 若真的交付,乌克兰由此得到远程打击能力,俄罗斯后方的一些战略设施可能受到威胁。 美国选择不直接买单,而是让欧洲国家承担采购费用再转交,还把“皮肤在战”的责任推向欧洲,这种操作背后到底隐藏着怎样的算计?这次变动是否推动战争进入新的危险阶段? 眼下,美国副总统万斯公开表示,是在“研议”这个方案,乌克兰恳求能打得远一点,但美国内部一方面担心冲突升级,一方面又不愿独自承担费用重压。为了让欧洲也有“战斗投入感”,美国希望欧洲国家自己掏钱购买这些高端武器,再转交给乌克兰。 这样,美国既可保证战略影响力,又可避免财政负担与政治风险过重,对于欧洲国家,表面上是给乌克兰支持,实际上他们在安全和财政之间被迫左右为难:如果拒绝,就可能被俄罗斯视为软弱;若接受,则要背负高额开支与可能成为俄罗斯报复目标的风险。 对乌克兰而言,若真有“战斧”这类远程武器意味着其战略地图可能被重塑。 过去,乌克兰几乎只能在边境或相对近距离发动打击,如今可能能威胁到更深的俄罗斯后方目标。 一些军事分析人士指出,这将迫使俄方把指挥、补给线、弹药库等重要设施撤得更远,甚至改变其兵力部署格局。 但也有人警告,这类导弹并非“万能钥匙”:乌克兰缺乏发射平台、控制系统、导引情报等配套能力,光给导弹却不给这些支持,可能效果不如预期。 俄罗斯对这一动向立即发出强烈警告,克里姆林宫质疑:导弹到底是谁来发射?是谁负责制导?如果美国还要参与,那就不只是武器转交问题,而很可能是战争干预问题。 俄罗斯官方声称,任何参与这种援助的国家或人员都可能成为打击目标,俄罗斯还表示,纵使乌克兰拥有“战斧”,也未必能扭转前线态势。 如果俄罗斯把这视为红线,那么它可能会祭出更激烈的报复措施——包括核威胁、对支持国的军事或制裁回应,甚至以更猛烈的无人机、导弹袭击做出示警。 业界与学界普遍把这场博弈看作美国有意用新兵器扩大其战略杠杆作用的一步棋,美国军工企业向来渴求大宗武器订单,“战斧”若打开销售通道,利润可观。 美国此举不只是援助,更是将欧洲卷入其军工链条,把风险和成本外包,欧洲国家在这种博弈中并非主动者,而经常被迫在“跟随美国战略”或“自保国防”的夹缝中挣扎。 有欧洲学者批评:在“美国优先”的框架下,欧洲逐渐沦为美国战术的搭档或工具,边缘化感在不断增长。 乌克兰身处夹缝,即便得到高端武器支持也可能变成大国博弈的棋子,它需要武器来抵御入侵,却未必掌握足够自主决策权:当矛头能指向俄罗斯核心目标时,是由乌克兰自己定还是由外部支持方参与规划? 这在战略与主权上是一个危险的悖论,国际法专家指出,向交战一方提供能打深里程、高精度武器的举动本身就在灰色地带,一旦导弹误伤平民、越界打击,对援助国的法律和道德责任界线就会被拉到公众视野中。 在未来,欧洲内部或将出现裂痕,部分国家可能更热衷于深度跟随美国军事路线,另一些国家则更希望回归防御自主。 这种分化可能削弱北约或欧盟内部的凝聚力,外交学者警告:如果西方国家在援助战略上失调,可能给俄罗斯可乘之机,也可能让冲突扩大成更广泛的对抗。 长远来看,世界可能步向一种新冷战格局:军事对峙、技术封锁、代理冲突成为常态,能否避免彻底破局,看各方是否愿意在激进与妥协之间寻找平衡。 “战斧”导弹事件不仅仅是军事援助问题,更像一场关于战争规则、责任分配与大国博弈的新试验。 欧洲既是推手也是风暴中心,乌克兰既渴望武器也身陷被控制局面,俄罗斯则在威胁与强硬之间测试界限。 未来若战争继续升级,真正受伤的恐怕不仅是乌克兰,还有整个欧洲安全体系,愿各方都有克制智慧,也许武器再强,也扭不过人心与和平的愿望。 若把战争当成筹码去交易,最先破碎的永远是信任与秩序。 信源:财联社——《特朗普加大对俄施压?万斯证实:美国正考虑对乌提供“战斧”导弹》