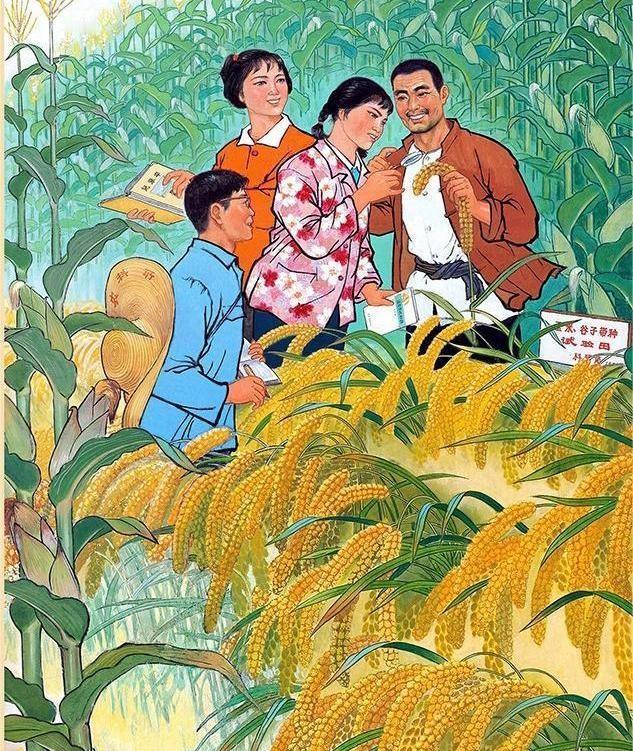

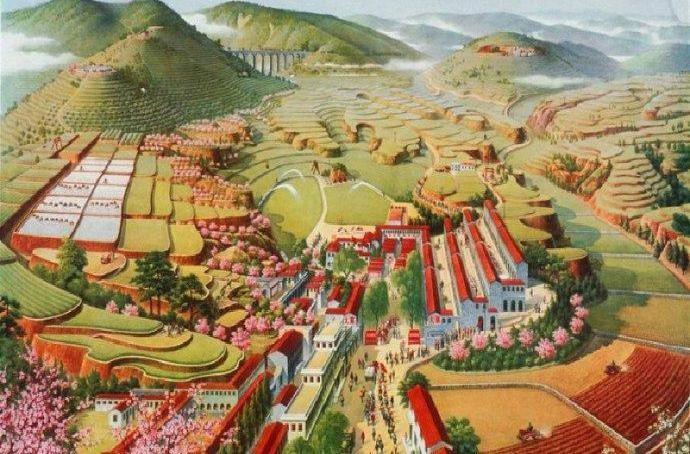

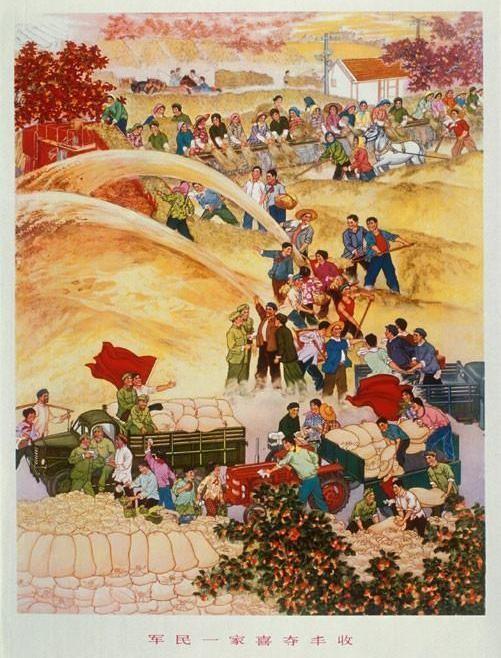

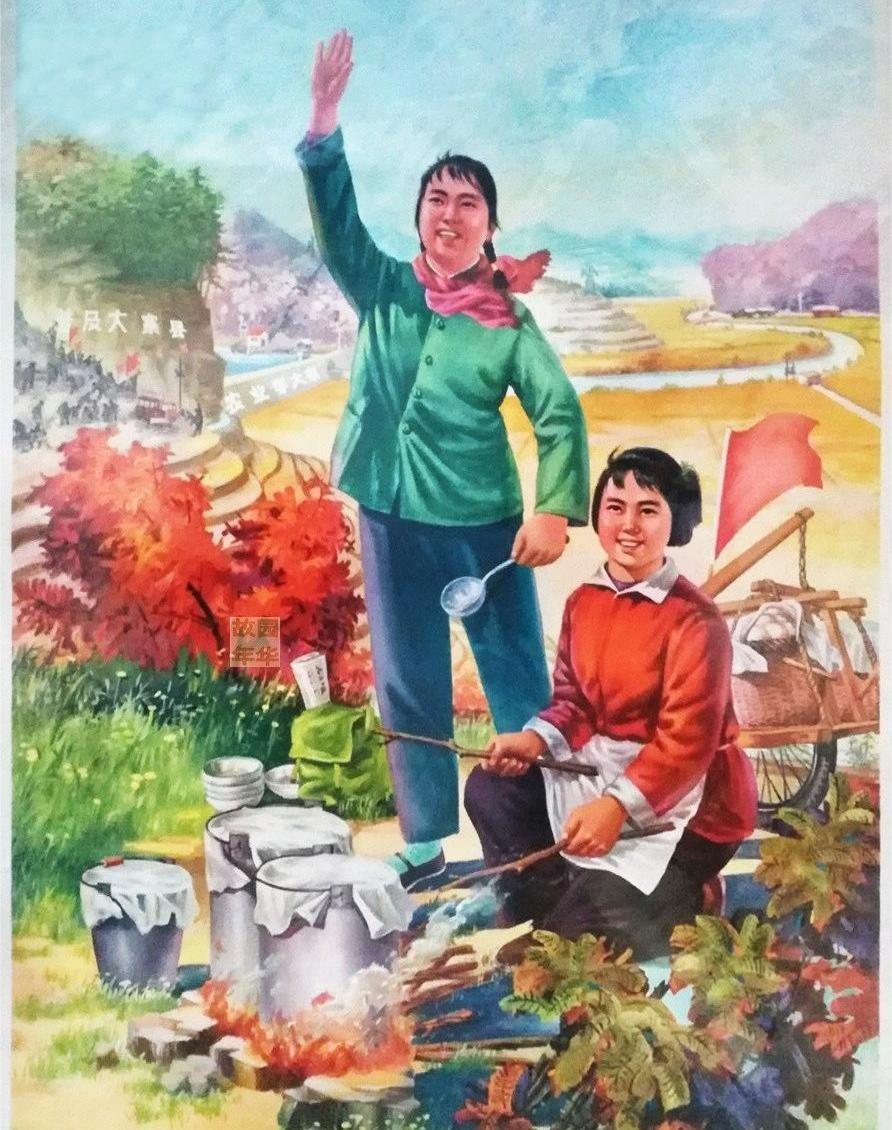

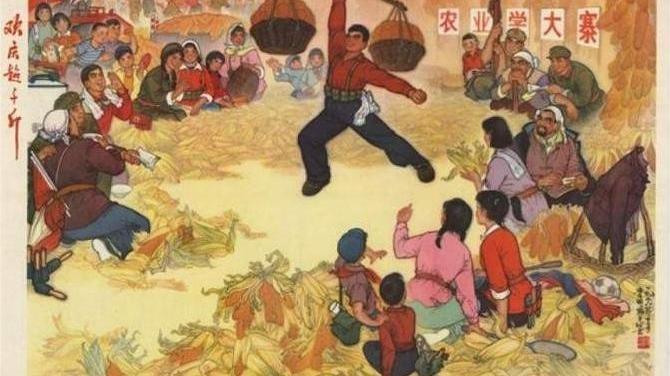

总有人争论“学大寨”和“学小岗”哪个对。 这问题本身就问错了。 这根本不是对错问题,而是国家在不同阶段需要什么。 建国初期,百废待兴,饭都吃不饱,城市工业化急需粮食。大寨模式就是集中力量办大事,靠集体主义建水库、造梯田,硬是把粮食产量搞了上去,为国家奠定了基础。缺点也很明显,这种成功离不开国家的大量投入,别的地方学不来,而且“大锅饭”吃到后来,谁干活都一个样,积极性自然就没了。 后来,小岗村18个红手印搞“大包干”,就是把地分到户,自己种的粮食除了交公家的,剩下全是自己的。这一下子就把农民的干劲激发出来了,温饱问题迅速解决。可新的问题又来了,地分得太碎,一家就那么一亩三分地,用不了大机器,也搞不成规模化,所以小岗村解决了吃饭问题,却三十年都没能富起来。 现在小岗村又在搞“二次革命”,把碎片化的土地流转集中,农民用土地入股,成立合作社,引进现代农业企业。这看起来像是回到了集体,其实是螺旋式上升。它既保留了家庭经营的积极性,又获得了规模化经营的效益。 从大寨到小岗,再到今天的新型集体经济,这条路走得非常清晰。 就是不断调整生产关系,去适应生产力的发展。 这才是真正的中国智慧。

李均

现在从农村的土地荒废情况看来,还得把土地集中起来,把土地平整大点,然后规划种植