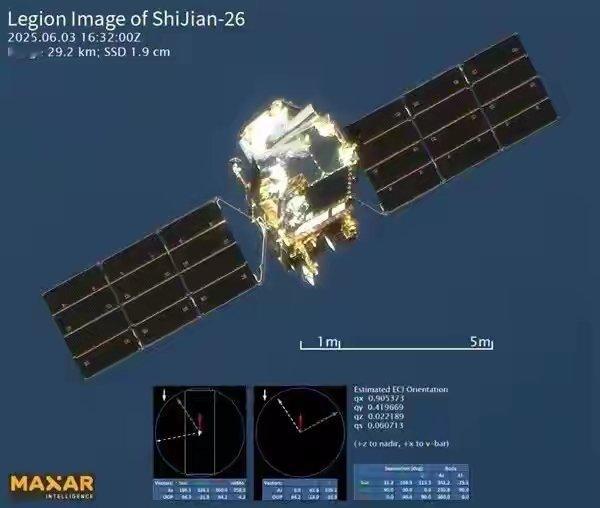

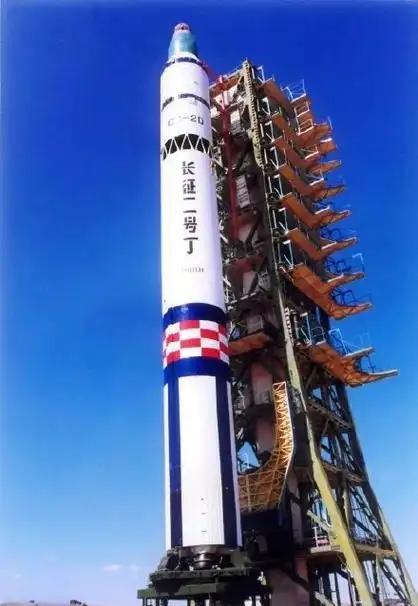

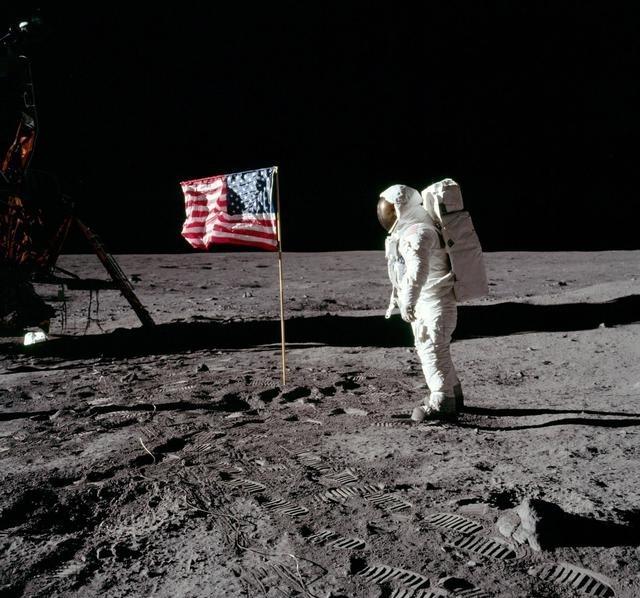

美论坛有人声称,若中国禁止美加入中国空间站,美有权将其击落。 然而,1967年生效的《外层空间条约》早已明确规定,太空不属于任何单一国家,各国都应遵循规则行事,条约中特别强调,各国需避免污染太空环境,遇到问题应通过协商解决。 若哪个国家动辄以武力破坏他国太空设施,无疑是在挑战全人类的共同底线,回顾历史,此类行为带来的教训惨痛。 2007年,中国进行反卫星试验,产生的碎片至今仍在太空漂浮,对其他航天器构成潜在威胁。 2019年,印度试射反卫星导弹,引发NASA的公开批评,指责其碎片增加了国际空间站的运行风险。 2021年,俄罗斯的反卫星试验更是引发轩然大波,导致国际空间站宇航员不得不紧急避险。 若真对中国空间站发动攻击,无异于将半个多世纪以来建立的太空秩序毁于一旦,届时美国在太空领域的国际地位和声誉必将遭受重创。 要知道,中国空间站并非静止不动的靶子,它位于400公里高的轨道上,以每秒7.8公里的速度飞行,这一速度是步枪子弹的十倍!想要击中它,美国需克服重重难题。 能否打中?美国现有的反导导弹最高射程记录仅为250公里,且空间站具备灵活变轨能力,并非固定目标。 碎片问题如何解决?空间站重约100吨,一旦被击中,将产生数万块碎片,NASA模拟显示,这些碎片可能引发“凯斯勒效应”,碎片相互碰撞,产生更多碎片,最终导致近地轨道布满太空垃圾,连美国的GPS卫星也将面临威胁。 是否考虑过报复风险?中国同样具备反制能力,且空间站可能配备避险技术,此类冒险行为很可能招致对等回应。 回溯冷战时期,美苏两国虽在地面上激烈对抗,但在太空问题上仍能保持克制,1985年,美国在击落自己的老旧卫星前,还曾提前通知国际社会,时至今日,这种理性与责任感更显珍贵。 当前,太空商业化进程加速,马斯克的星链卫星多次险些与中国空间站相撞,凸显出太空协作管理的重要性。 科学无国界,中国空间站已向17个国家开放,甚至承载了美国主导的癌症研究项目。 从国际形象角度看,哈佛教授约翰·劳格斯顿的警告发人深省,“在太空破坏他人设施的人,最终将被排除在太空合作之外,” 尽管该论坛帖子不足为信,但它所反映出的思维方式令人担忧,仿佛仍停留在“强权即真理”的旧时代。 必须明确,太空资产是全人类的共同财富,待国际空间站退役后,中国空间站将成为人类在太空唯一的长期实验室,其上开展的研究,如微重力环境下的抗体实验、癌症研究等,将惠及全人类,摧毁它,无异于烧毁亚历山大图书馆。 更何况,在太空引发冲突,没有真正的赢家,近地轨道上飘浮着5000多颗卫星,支撑着从银行转账到灾害预警的方方面面,若产生大片碎片云,马斯克的星链、贝索斯的柯伊伯计划等都将陷入瘫痪,这比地球上的贸易战可怕得多。 尤为值得关注的是,中国航天正在开创全新的合作模式,邀请外国航天员入驻、搭载国际实验项目、与欧洲空间局合作建设月球基地……这种开放共享的理念,远胜于冷战时期的太空竞赛。 展望未来,人类要建设月球基地、探索火星,需要的不是新的“太空竞赛”,而是升级版的合作规则,建立碎片清理机制、制定太空交通规则、推动科学数据共享,想象一下,有朝一日中国航天员与NASA科学家在太空握手言和的画面,那才是对这些不负责任言论最有力的回应。