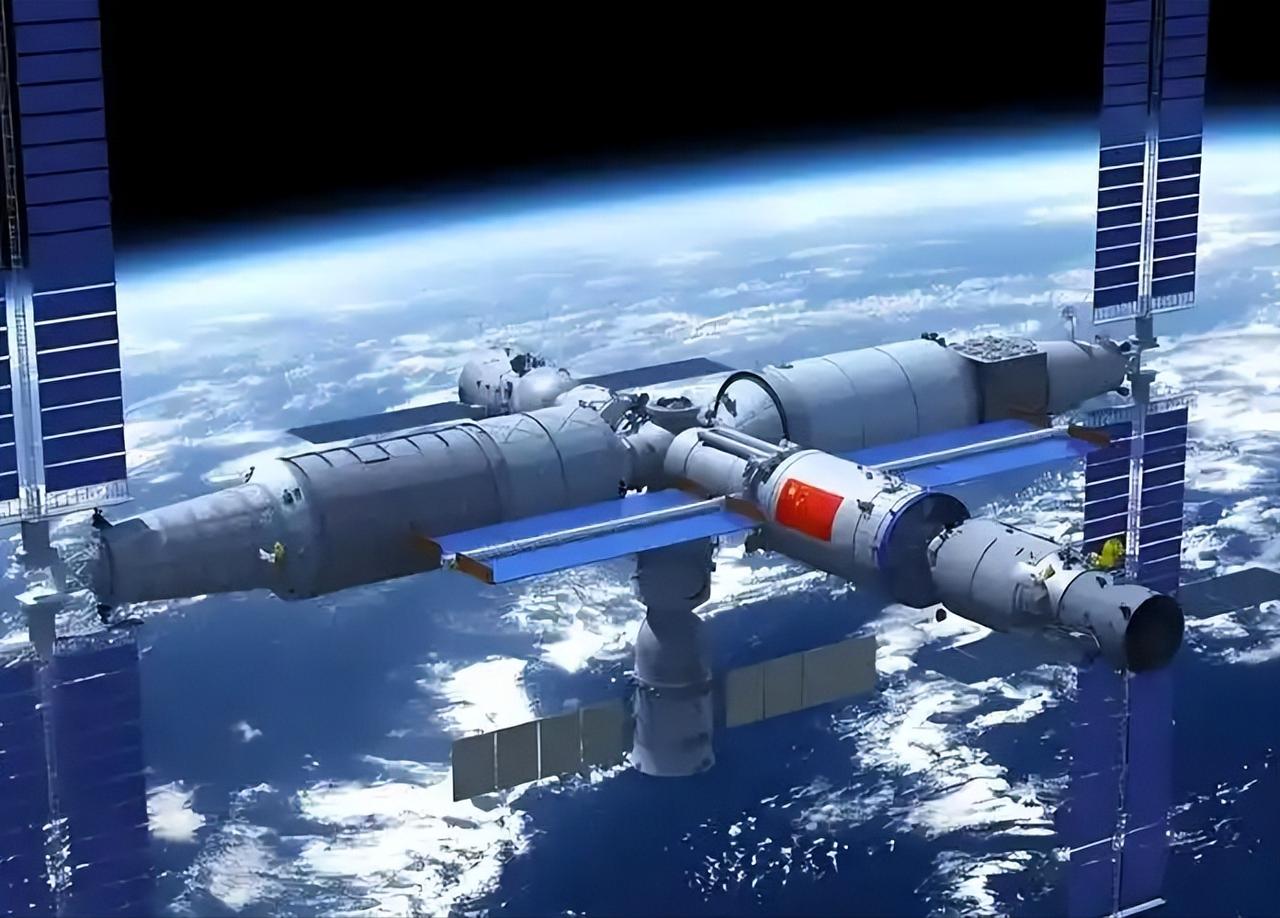

技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人? 它不是哪一个国家单独建造的项目,而是由美国、俄罗斯、欧洲、日本和加拿大等十几个国家共同出钱、出技术拼凑出来的。 很多国家掺和在里面,自然都想派航天员上去,用空间站做实验。既然合伙建的大工程,总不能让某些合作方的人总待不进去,那就只能在舱位上尽量装下更多人。 于是,这个空间站看起来更像一个合租屋,空间虽大,但住的人多,每个国家轮着分,也就免不了拥挤和杂乱。 再看我们自己的空间站,定位从一开始就完全不同。中国空间站从设计到建造都是我们自己做主,不需要迎合别人的要求。 这意味着我们可以把资源和空间集中在最适合科研和生活的模式上,而不是硬着头皮去追求容量。三名航天员长期在轨,就已经足够完成绝大多数实验任务。 而且这样的人数安排也保证了他们的生活空间和休息环境,不会因为过度拥挤影响效率。相比之下,这更像是专门为自己量身打造的房子,讲究的不只是能住,而是要住得舒服,工作时高效,长期运行起来更稳妥。 把镜头拉近去看两个空间站的内部,对比就更明显。国际空间站因为是不同国家分段拼装而成,光是接口标准就不一样,几十年下来又不断增加新设备,导致里面各种管线裸露在外,线缆交错得像蜘蛛网。 舱壁上能插的地方都被利用起来,满眼都是仪器和零件,看起来很繁忙,但确实缺乏整体设计感。 这个格局基本是历史留下来的结果,他们的思路就是一切为功能让路,至于环境是不是整齐,已经顾不上考虑了。 中国空间站就完全不同了,进入舱体后给人的第一感觉就是整洁和规整。所有管线都收在内壁后面,看不见乱糟糟的电线,设备都是成排固定在统一的柜子里,生活和工作的区域分得一清二楚。 航天员有独立的休息小隔间,还有专门锻炼身体的器械,舱内光线充足,空间看起来宽敞明亮。这种布局不是为了“好看”,而是基于安全和长期使用的考虑。 清爽规整的环境不仅让航天员更舒适,同时也能降低安全风险,设备集中化意味着维护和更新都更方便。 支撑这种差异的,正是我们常说的“后发优势”。国际空间站是上世纪末的产物,很多舱段设计和建造的年代,材料和技术都受限,很多地方只能依照当时可行的方案去做。 而中国的空间站起步时间晚,却有机会在一开始就吸收前人的经验,避开早期留下的那些硬伤,同时直接采用最新的工艺和理念。 无线通信系统、模块化设计、一体化的控制方式,都是更现代的产物。轨道上的空间站,看起来差别在人数多少,本质上反映的是两个时代的技术和思路之差。 所以,当有人说中国空间站比国际空间站“容量小”时,这其实是忽视了根本问题。数量多未必是优势,设计合理才是关键。 国际空间站承担的是合作的需求,这造就了人多与繁杂。而中国空间站追求的是高效和长远应用,重点是质量而不是人数。 一个“群租”的产物,一个“独享”的设计,注定了模式上的不同,也决定了环境和体验的差异。从表面看是“人多”和“人少”的对比,但背后其实是建造理念、工程传统和时代机遇的差异。 国际空间站见证了人类合作探索太空的意志,而中国空间站则是新一代空间站的样子,体现了后来者的优势和更加长远的规划。 表象数字不重要,真正值得关注的,是它所代表的科学态度和发展方向。