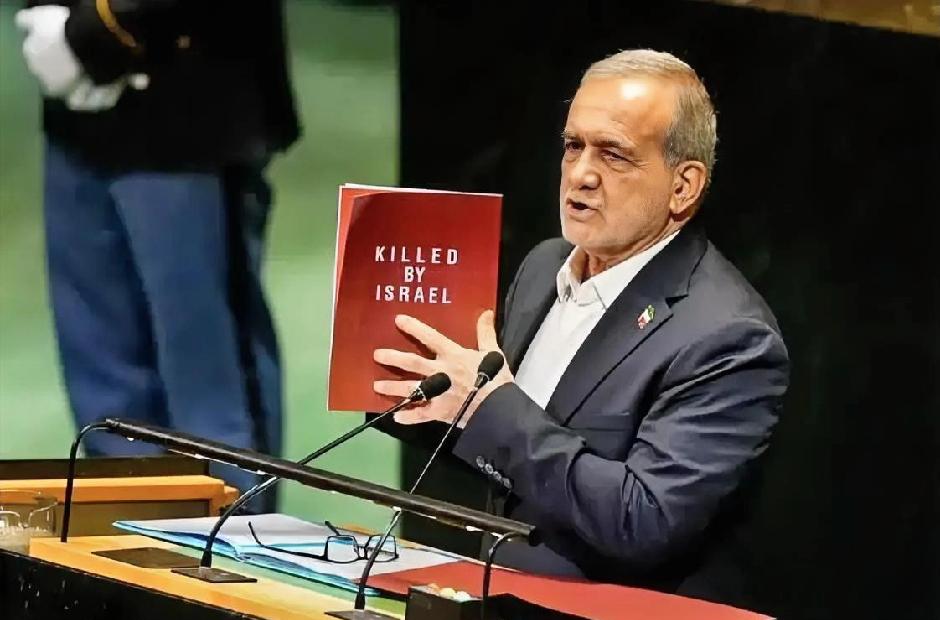

联合国安理会2025年9月26日就中俄提出的延长伊核协议制裁豁免决议草案进行表决,最终以4票赞成(中俄、巴基斯坦、阿尔及利亚)、9票反对、2票弃权的结果未能通过。根据安理会第2231号决议,制裁豁免原定于2024年10月到期,但英法德三国于8月28日启动“快速恢复制裁”机制,导致制裁在9月27日自动恢复。伊朗随即宣布召回驻英、法、德大使,并警告将中止与国际原子能机构(IAEA)的合作。 从程序合法性看,英法德启动“快速恢复制裁”机制存在重大瑕疵。根据伊核协议第36条,争端解决需先通过“分歧解决机制”协商,而三国绕过该程序直接触发制裁恢复,被伊朗外长阿拉格齐斥为“法律无效、政治鲁莽”。数据显示,2024年伊朗铀浓缩储量已达2441.3千克,离心机数量增至6960台,突破协议限制的进程在制裁恢复后可能加速。这种技术性违约与程序性争议的叠加,使伊核问题重回对抗轨道。 欧洲此举的战略困境凸显。尽管法德声称启动机制是为“挽救协议”,但实际效果适得其反:伊朗石油出口转向亚洲市场,2025年上半年对中印出口量同比激增38%,而欧洲企业因制裁重启面临每日12亿欧元损失。更危险的是,以色列战机在9月25日再次空袭伊朗纳坦兹核设施,导致浓缩铀生产中断,这可能迫使伊朗采取更激进的核活动作为回应。 未来伊核问题可能呈现“危机螺旋”特征。若伊朗将铀浓缩丰度提升至20%(当前为4.5%),将直接威胁以色列安全红线,触发类似2020年纳卡冲突的军事对抗。中俄提出的“六个月延期”本可为外交谈判创造窗口,但当前局势已使多边框架失效。美国务院数据显示,2025年对伊制裁涉及2300个实体,而伊朗反制措施包括切断霍尔木兹海峡部分航运,这将冲击全球17%的原油供应。 个人认为,当前僵局本质是美伊战略互信彻底崩溃的体现。美国单方面退出协议后,通过“长臂管辖”迫使欧洲配合制裁,但这种“极限施压”策略反而强化了伊朗拥核决心。数据显示,伊朗核武器研发进度较2018年提速40%,而IAEA核查员在伊停留时间被限制至每月7天,核查有效性大幅降低。破解困局需回归《不扩散核武器条约》框架,建立包含地区国家的新安全架构,而非依赖单边霸权逻辑。