一眼识破“真假渴”:张仲景教你如何正确补水

《伤寒论》中有一段看似简单却蕴含深意的条文:“太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲得饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。若脉浮,小便不利,微热消渴者,与五苓散主之。”

这短短数语,揭示了中医辨证论治的核心精神——同病异治。同样是发汗后口渴,却存在着“胃中干”与“膀胱蓄水”两种病机截然相反的情况,治法自然也天差地别。识破这“真假渴”之谜,是理解中医智慧的关键一步。

一、 “真渴”——胃中干涸,津液亏虚

第一种情况是“胃中干”。这好比一块土地经过烈日暴晒(大汗出),土壤本身(胃阴)缺水干裂。其核心病机是津液耗伤,胃失濡润。

· 辨证要点:

1. 渴欲饮水:这是身体发出的最直接的求救信号,是真正的缺水。

2. 烦躁不得眠:津液亏少,导致心火偏亢,扰乱心神,故见烦躁。

3. 关键点:小便通利。因为问题在于全身津液不足,并无水液代谢障碍,所以小便虽可能偏黄,但排泄是通畅的。

· 治法:“少少与饮之”

这四个字体现了极高的护理智慧。如同久旱的土地,若用大水猛灌,反而会造成水土流失。此时脾胃虚弱,暴饮会加重其负担,导致“水停中脘”。正确的做法是少量、多次地饮用温水,如同春雨润物细无声,让胃气慢慢恢复,津液渐生,则其病自愈。这正合《内经》“形不足者,温之以气;精不足者,补之以味”的缓图之理。

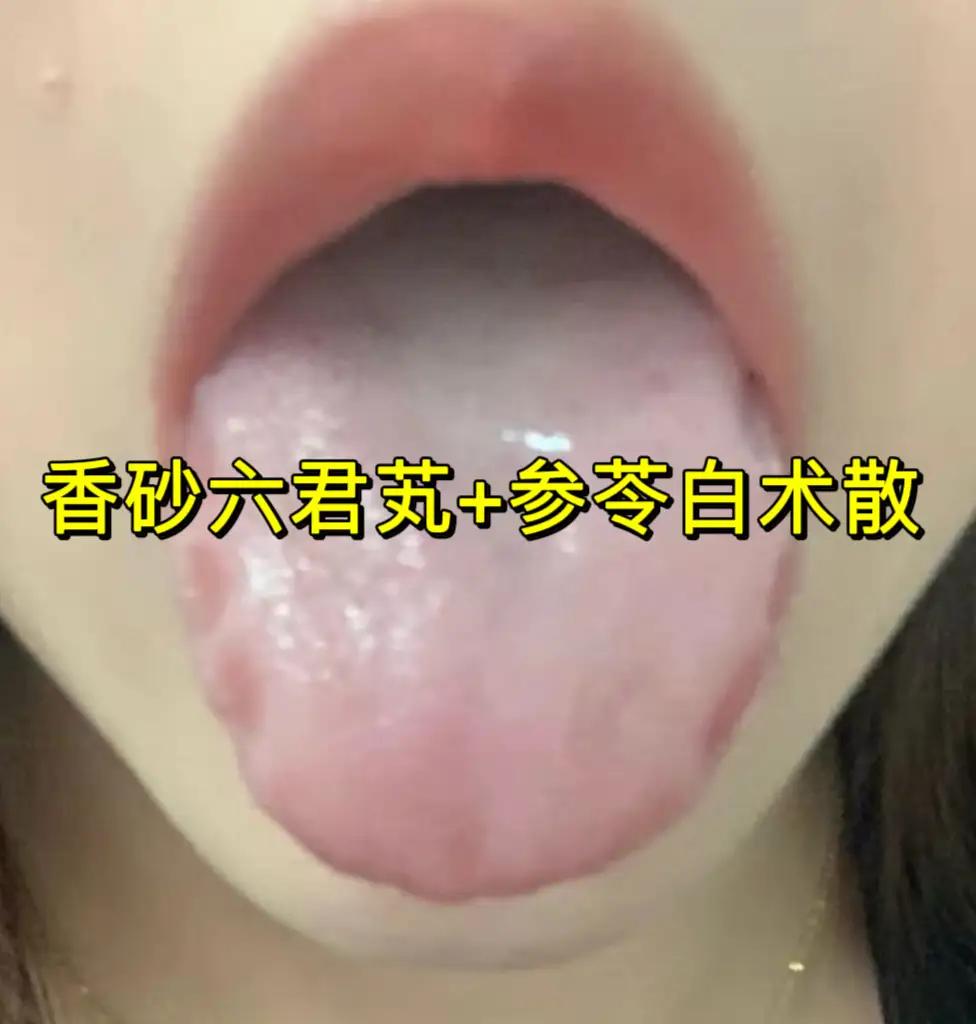

二、 “假渴”——水停下焦,气化不利

第二种情况则更为精妙,是“五苓散证”。这好比家里的水管系统出了问题:水库(膀胱)里积满了水,但水龙头(三焦气化)却坏了,导致水送不到需要的地方(口腔、全身),于是上面(口舌)干燥告急,下面(膀胱)却积水泛滥。其核心病机是外邪入里,影响膀胱气化功能,导致水液停蓄,津液不得上承。

· 辨证要点:

1. 消渴:这里指口渴而大量饮水,但饮后不解渴。因为问题不在于缺水,而在于水液输布失常。

2. 小便不利:这是与“胃中干”鉴别的核心指标。水液停聚下焦,排出不畅。

3. 脉浮、微热:说明太阳表证未完全解除,外邪仍在。

4. 或可见水入则吐(水逆证):因为中焦气机亦受阻,无法接纳更多的水液。

· 治法:“与五苓散主之”

五苓散(猪苓、茯苓、泽泻、白术、桂枝)的妙处,不在于“补水”,而在于“通阳化气,利水解表”。方中桂枝温通阳气,恢复膀胱的“气化”功能,如同修好水龙头;白术健脾燥湿,从源头增强运化水湿的能力;茯苓、猪苓、泽泻利水渗湿,将停聚的废水从小便排出。一旦气机通畅,水液自然能上输于口舌,口渴自止,下输于膀胱,小便自利。这就是《素问·经脉别论》“水精四布,五经并行”理想状态的恢复。

透过现象看本质的中医智慧

张仲景通过这一条文的对比,为我们上了一堂生动的辨证课:

· 胃中干之渴,是“无水之渴”,病在津液亏损,治宜滋阴生津,缓缓补充。

· 五苓散之渴,是“水停之渴”,病在气化不行,治宜通阳利水,打通水道。

二者一虚一实,一补一通,治法迥异。这深刻启示我们,中医治病绝非简单的“头痛医头,脚痛医脚”,而是必须审证求因,察其病机。下次当您感到异常口渴时,不妨也多一份观察,这或许是身体发出的一个重要信号,而千年前的古人,早已为我们指明了辨明的方向。