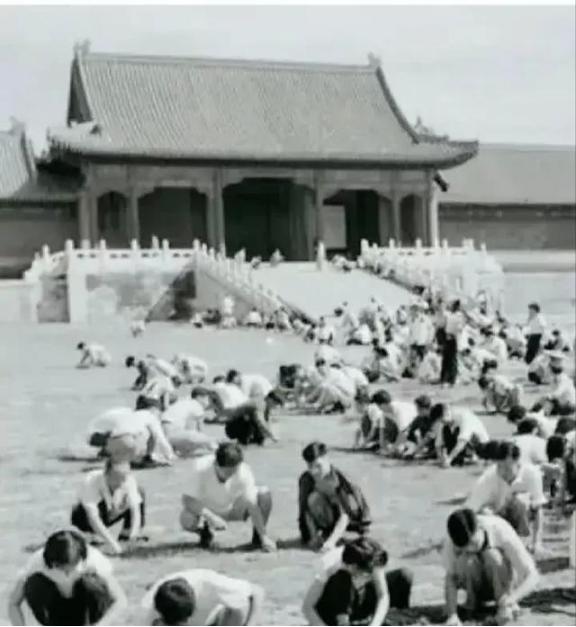

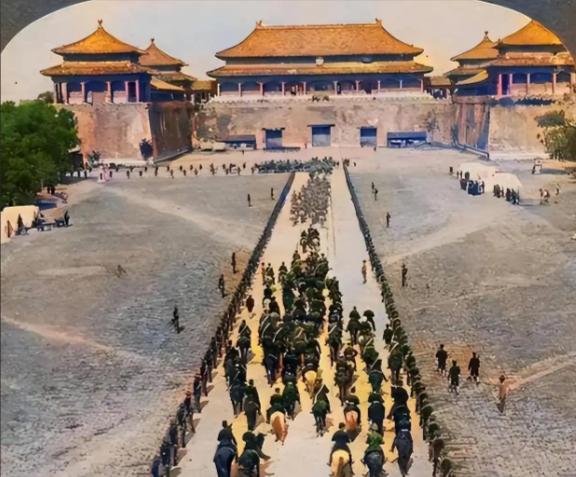

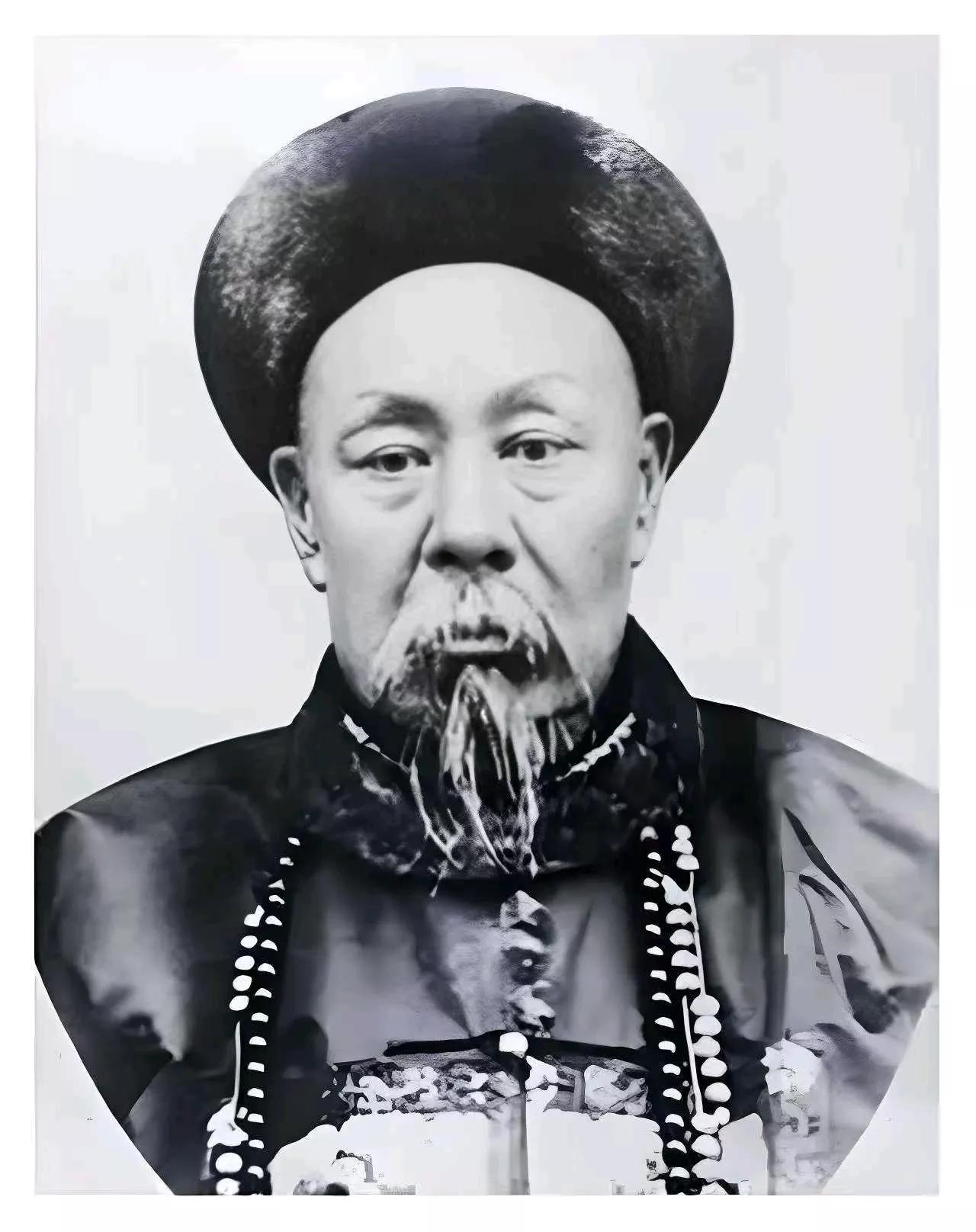

1949年,国家组织了7万人在北京故宫里清理垃圾,历时9个月清理出清末以来近40年二十万吨的生活垃圾,很难想象当时的故宫是什么样子。 说起北京故宫,脑子里准是金碧辉煌的太和殿,红墙黄瓦,气势磅礴。可谁能料到,1949年那会儿,这地方竟乱成一锅粥。清朝末年,帝制崩盘,皇室撤出,紫禁城就没人管了。从辛亥革命到军阀混战,再到抗日烽火,整整近四十年,宫里积攒下多少破烂玩意儿。想想看,屋顶漏雨,墙皮大块大块掉,院子里野草长得老高,狐狸野猫到处钻。空气里一股子霉味儿,混着烧焦的木头味儿,简直不像人住的地方。北京解放后,人民政府一看,这可是新中国首都的门脸,得赶紧拾掇拾掇。中央定下调子,要在开国大典前让故宫有个新模样。文物部门先摸底,发现九千多间屋子,全是垃圾堆,厚得能埋人。不是光扫扫地那么简单,得大动干戈,从根上挖。 当时的情况真叫人揪心。日军占北京那几年,宫里被当仓库使,丢下成堆弹壳和破军毯。解放军进城和平接管,第一时间就把故宫列为重点。1949年2月,行动正式启动,动员了七万人,有工人、干部、学生,还有热心市民。分成好几路,从外围长廊干起,逐步往内廷推。公安同志也派人守着,防着东西丢了。谁知道一挖,垃圾量大得吓人,光故宫就清出二十万吨,相当于二十五万立方米。那些东西啥都有,日常生活垃圾、战火留下的焦木瓦片,还有散落的旧家具。别小看这些玩意儿,每一铲都挖出历史的疤痕。从清末到解放,近四十年沧桑,全堆在那儿。 清理工作分得清清楚楚。外围队主攻杂草和表层废物,内廷队负责宫室翻新,专家组管文物捡拾。春夏秋冬,九个月没停过。雨季来时,泥巴湿乎乎的,增加难度;冬天冷风一吹,手都冻僵。开国大典眼瞅着就到,10月1日前,大家卯足劲儿冲刺。宫墙刷白,瓦片换新,殿堂擦亮。总算赶上趟儿,故宫重现旧日风采。想想那规模,七万人齐上阵,相当于北京城里每十个人就有一个在干这活儿。老百姓不计较脏累,就为国家形象争气。这不光是扫垃圾,更是擦亮民族记忆。 这事儿搁谁身上都得感慨。旧中国那乱局,让故宫从皇家禁地变成废墟堆。人民政府一接手,就把保护文物摆上日程。七万人的队伍里,有工厂的、有学校的,全是自愿的。分工明确,外围清野草,内里挖深层。挖着挖着,还捡出些宝贝,像铜器、玉雕啥的,全归公保管。公安站岗,确保万无一失。九个月下来,垃圾清光,宫里透气了。开国大典那天,故宫虽没直接上镜,但它背后的故事,照亮了整个北京城。老百姓看着焕然一新的古迹,劲头儿更足了。 说到底,这场大扫除是新中国成立的缩影。旧时代结束了,垃圾该扔就扔;新时代来了,得建得堂堂正正。七万人不光清了故宫,还清了人心里的旧疙瘩。从那以后,国家文物保护走上正轨,建起专业队,定下法规。北京作为首都,形象亮堂了,全国人民也跟着自豪。故宫如今是世界遗产,游客络绎不绝,可谁知道背后那九个月的汗水。要不是人民政府领头,老百姓哪有这股子凝聚力。搁老话讲,就是党心连民心,一起往前冲。 再深挖挖,这行动不单是物理清理,更是精神洗礼。清末以来,四十年动荡,宫里垃圾堆积如山,象征着旧社会的腐朽。解放后,七万人动手,挖出二十万吨废物,就等于挖掉历史的包袱。专家们分类文物,公安护航安全,整个过程井井有条。九个月时间,从2月到10月底,正好赶上大典。宫墙白了,殿宇亮了,北京城整体也变样。全市那会儿清了六十万吨垃圾,故宫是重头戏。老百姓参与其中,感受到国家大家庭的温暖。这股子劲头儿,传到现在,还在激励人。 当然,干这活儿不容易。垃圾不光多,还杂。战时遗留的军用物,日常生活残渣,全搅和一块儿。队伍里年轻人多,干劲儿足;老同志经验足,教着怎么护古建。中央统筹,地方落实,北京市委带头抓。结果呢,故宫不光干净了,还逐步对外开放。老百姓能进去了,看看祖宗的家底儿。这事儿告诉我们,保护文化遗产,得靠集体力量。党领导下,群众路线走对了,啥难事儿都能办成。 如今回想,1949年那场清理,不是高大上的事儿,就是大家伙儿卷袖子干。七万人,从清晨到黄昏,九个月如一日。挖出二十万吨垃圾,相当于几千卡车拉走。宫里从废墟变宝地,北京从旧都变新都。这不光是故宫的故事,更是新中国起步的脚印。