我劝我的高中老师,别让孩子去德国学汽车了

聊一个跟投融资关系不大的事儿:(但和趋势有关)

2024年1月份的时候,我跟高中语文老师一起吃过饭,因为我之前也去过德国,所以她请我帮忙解答一下她孩子对于汽车行业的疑问——她孩子想出过留学,目标就是大众认可的“德国”,这毕竟是出过大众、奥迪、宝马、奔驰、保时捷的国家,想学汽车专业去德国留学几乎是一个“不出错、不踩坑”的选项。

但那次我经过思考后,给了一个我自己都觉得很“吓人”的建议:我建议老师的孩子放弃留学。

作为最早一批接触新能源汽车的人,我心里其实特别清楚目前国内在新能源汽车的产业落地上已经遥遥领先了,但很多时候大家惯性的认知上肯定还是觉得国外更好,所以我这个建议其实会有点“得罪人”。

但我还是大胆的去说了,因为上高中的时候,我通过一些细节,知道这位老师是打心底为学生好,所以如果要对得起老师的栽培,那就应该把真实情况,以及我自己的判断完整告诉她。

我写下这段内容时间点距离当时也不过是1年9个月,但汽车行业已经发生了更加天翻地覆的变化,这种变化已经从产业上,实业上,还是逐渐向其他领域延展了,比如在教育界,也越来越多启用了中国车企的技术作为案例。

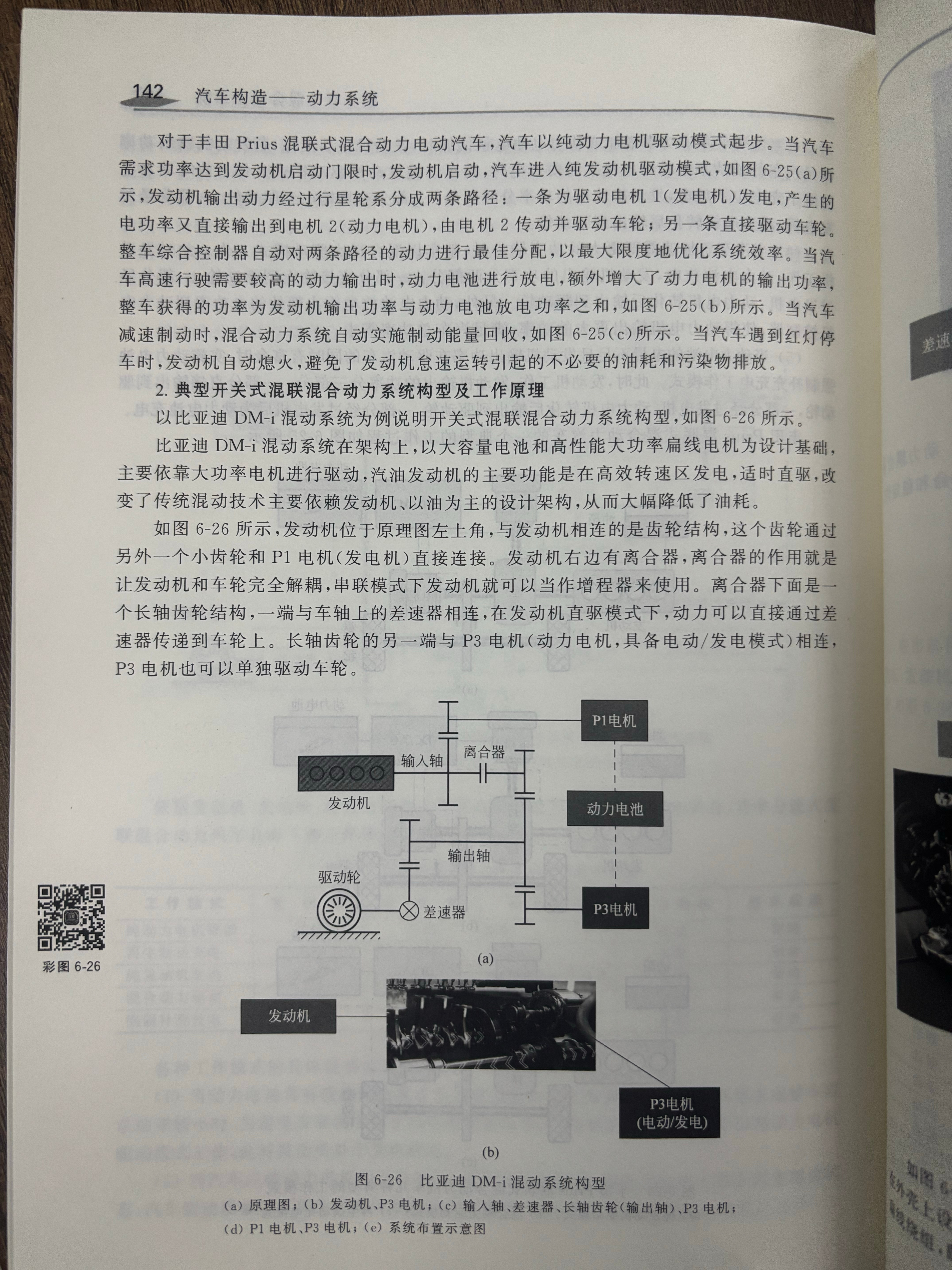

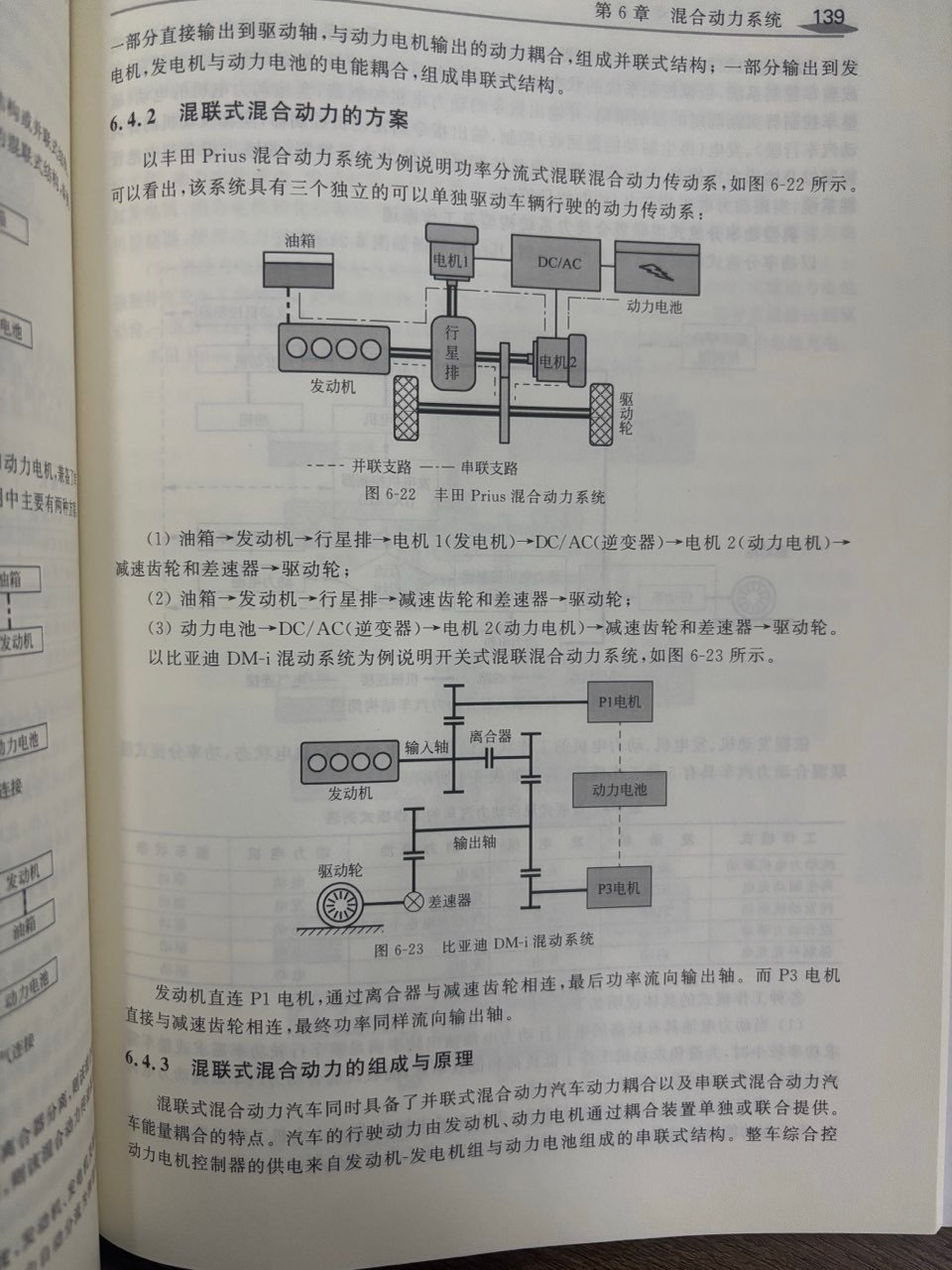

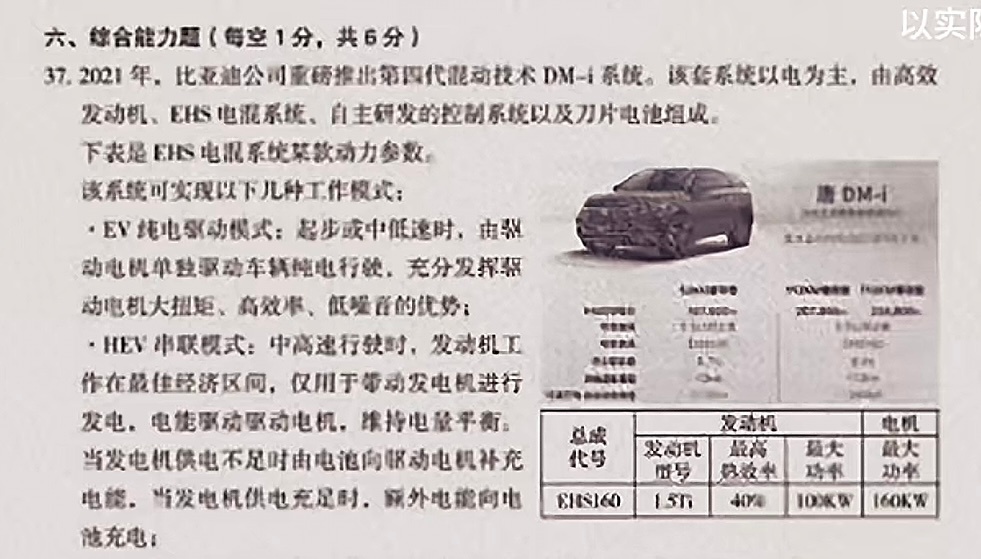

比如提及比亚迪四年两登清华大学教科书封面——2021年版《汽车动力系统原理》、2025年版《汽车构造—动力系统》。

清华大学的教材很多大学也都会用,所以它可以被当做一个“风向标”,清华大学把中国自主品牌的技术拿出来作为教材封面,我认为这不仅是对单个车企的认可,它也有意味着教育界也开始认可,并将其作为教学案例了。

这种认可从实业传递到教育界时,也会更大范围去破除“外国技术更好”的认知。

当然除了清华大学的教材之外,还有一个就是吉林大学的教材(我上学用的就是),我相信这些教材的新版,也会陆续引用更多中国车企的技术作为案例。

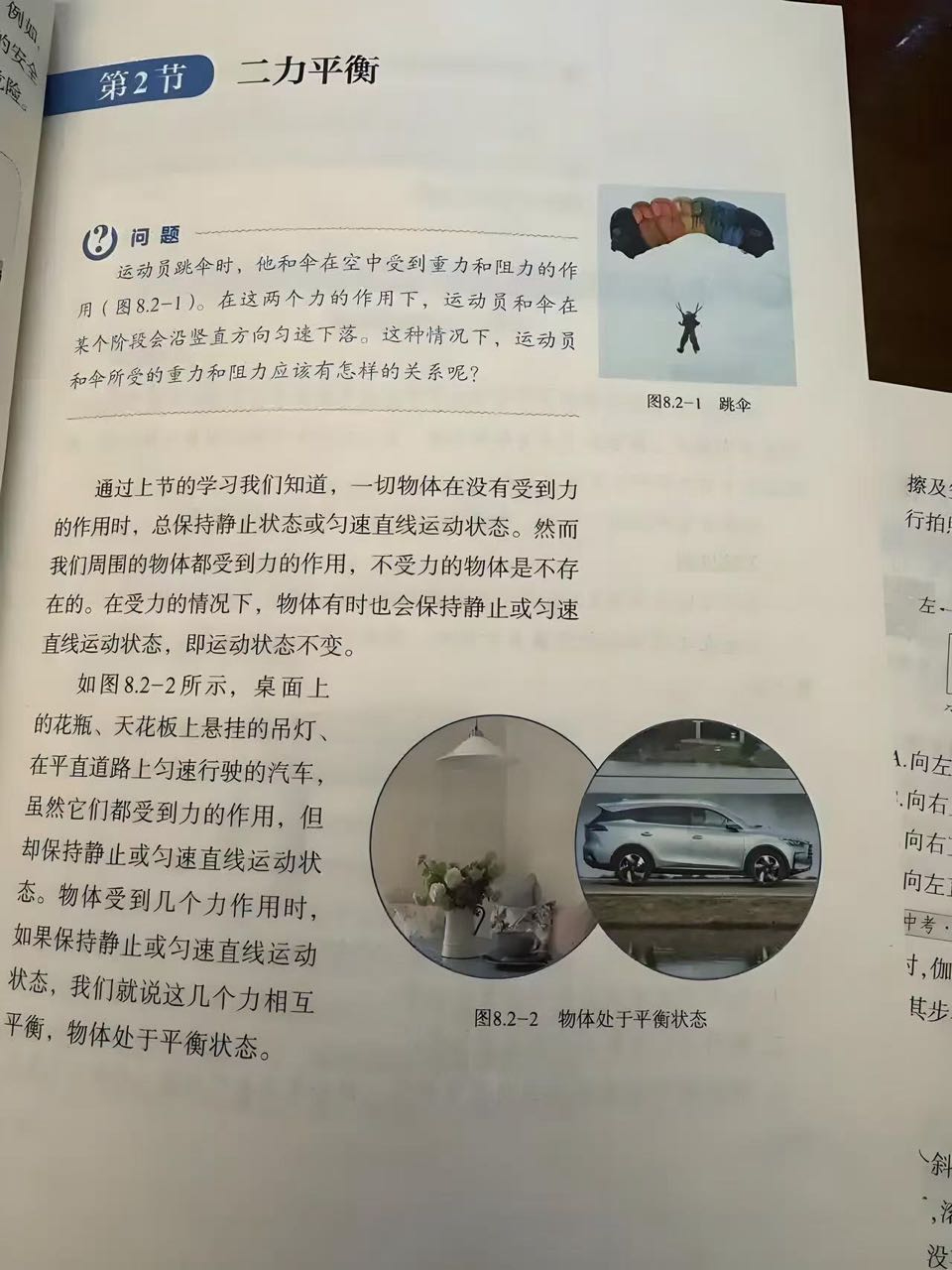

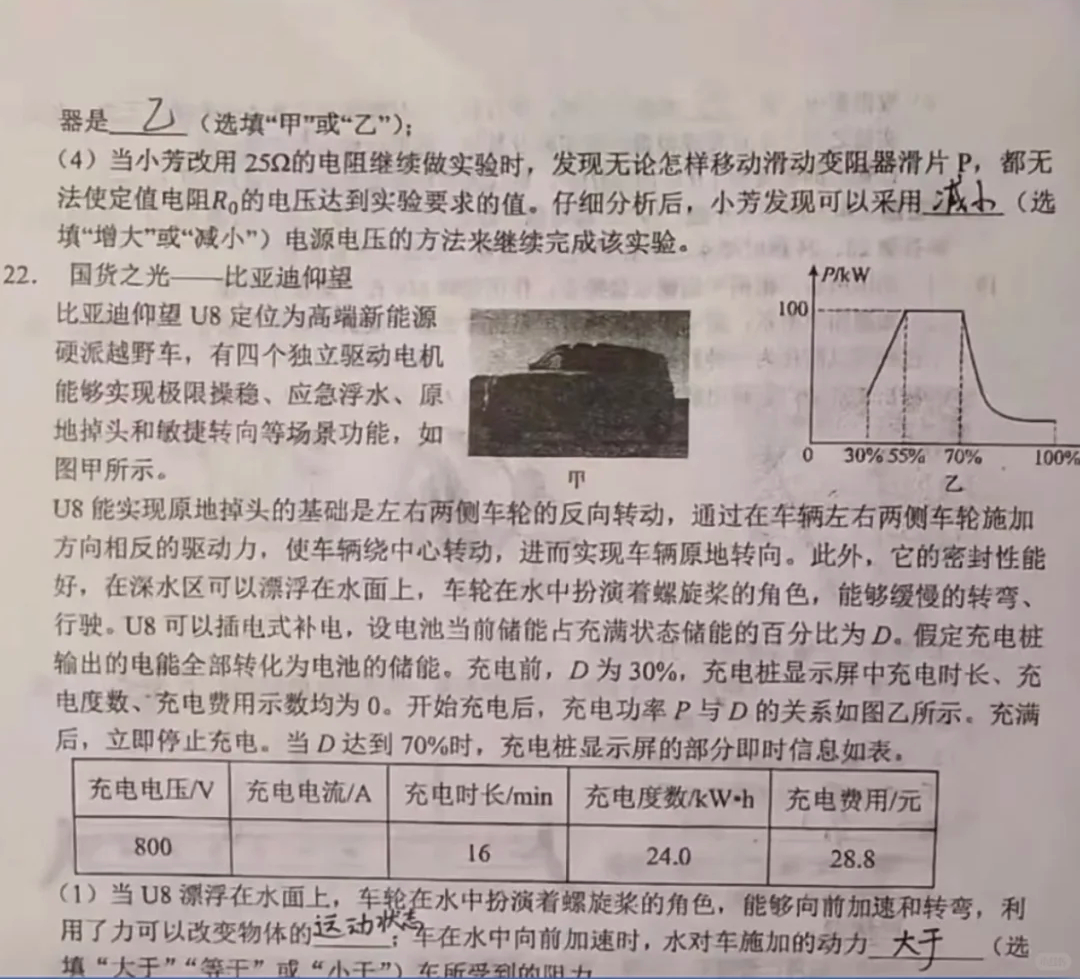

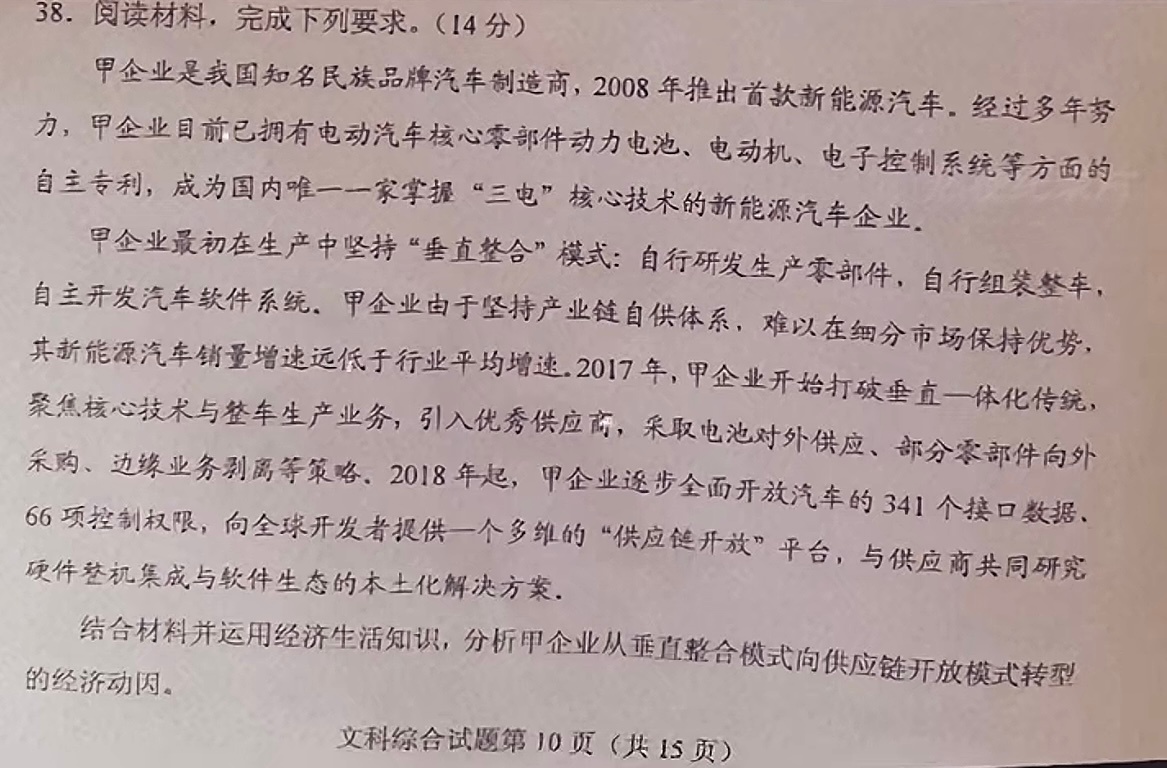

除了大学之外,中小学的一些试题中,比亚迪也有过亮相,比如21年高考乙卷文综题目就出现了以比亚迪为原型的“甲企业”,比如中学物理题中也会提到比亚迪具体的车,以及相关的技术。

这些教材案例,会潜移默化影响公众对“汽车技术”的认知,所以后面我相信会有两个大趋势:

1.教育界都认可的技术,那必然会向海外出口,进行输出(行业内已经做了),技术输出赚的钱,才能让中国企业营收质量更上一层楼。

2.中国消费者会像日韩市场的消费者那样,对本土品牌、本土技术越来越认可,所以对于合资、以及外资车企来说,如何讲好它们的“中国技术”、“中国制造”故事,在未来会变得越来越重要。

比亚迪dm技术再登清华大学教材封面 新能源汽车