你不知道的九一八【“九一八”事变前东北实力对比:中强日弱】“九一八”事变前,东北军人数、武器装备和兵工厂实力在全国各地方军阀中处于顶尖水平,整体规模和自主生产能力远超同期其他派系军队。

日本关东军则处于相对弱势。这是日本财阀、日军中下级军官“下克上”战争冒险的一大进展。石原莞尔就是“九一八”事变核心策划者和主要推动者,也是该事变从构想变为实际军事行动的关键人物。

一、张学良究竟有多少东北军驻扎在东三省?

东北易帜后,东北军总兵力约25万人(含陆军、海军、空军),装备整体精良且体系完整:

陆军装备。拥有超过1000门各型火炮(含榴弹炮、加农炮)、300余辆坦克和装甲车(全国唯一成建制装甲部队),步枪、机枪配备率接近100%,且多为辽造或进口的制式武器。

海空力量。海军拥有大小舰艇27艘,总吨位约4.2万吨,占当时全国海军总吨位的76%;空军拥有各型飞机265架(一说被日本关东军缴获320架),编成5个航空队,机型和数量均居全国首位,且拥有亚洲最大兵工厂。

东北军编成。步兵25个旅、骑兵6个旅、炮兵10个团。1930年9月,张学良支援蒋介石参加中原大战,以其9个精锐旅共10万人编成两军,由于学忠、王树常统领入关。中原大战结束后,入关的9个旅及配属(骑兵3个旅及炮兵、工兵等)分驻在平津一带。

驻扎关内。1931年7月,为讨伐石友三的反蒋反张战争,又将东北的步兵3个旅、炮兵2个团共8万人调进关内。再加上驻山海关的何柱国旅,这时东北军步兵精锐和大部炮兵分布在平津及河北、察哈尔一带。留驻东北的步兵12个旅、骑兵3个旅和省防旅,装备都较关内部队差。

所以综合起来看,“九一八”事变前夕,在东北的正规军16.5万人、非正规军4万人,总计约20万武装力量。

二、驻扎在东北的日本关东军又有多少呢?

“九一八”事变前,驻扎在东北的关东军人数仅为1.04万人 。

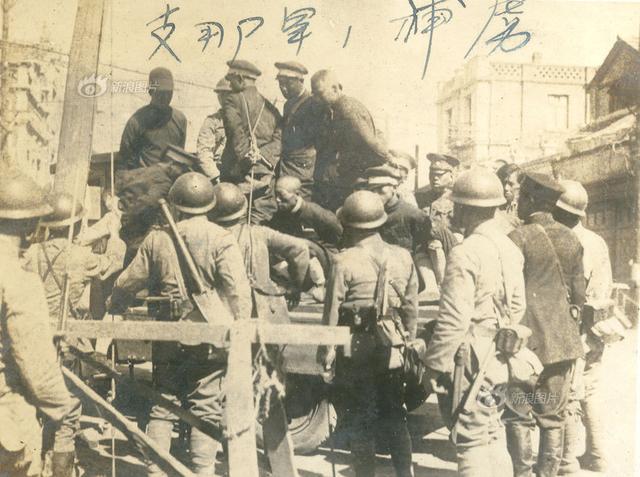

兵力加持。这1.04万人数据是日方统计的正规军数量,具体包括陆军驻扎师团(第二师团)近5000人,独立守备队4000多人,旅顺重炮兵大队,宪兵分遣队500多人,飞行队240人等 。中方估计其总兵力在1.5万人左右,这其中还包括了铁路附属地内的日本武装警察3000多人 。此外,东北各地还有约1万的“在乡军人”,他们是日本退出现役的军人和预备役军人,事变发生时也参与了军事行动,因此实际上日本在东北的武装力量总数,约有3万人 。

装备精良。关东军装备有步枪、机枪、飞机(12架)、重炮(秘密调运)。坦克则基本没有:日本关东军以1辆“维克斯”M25型装甲车、2辆“沃尔斯利”装甲车以及24名成员组建成“临时装甲汽车队”攻打奉天。

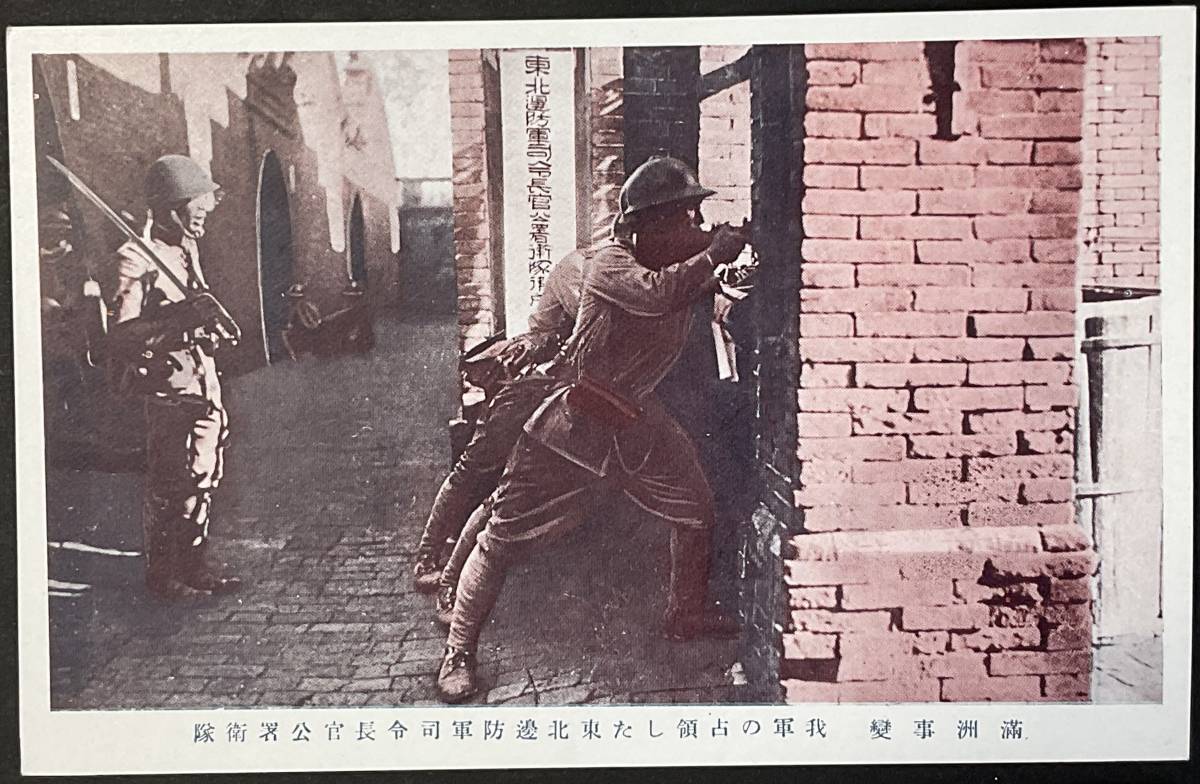

训练有素。关东军士兵经过严格的军事训练,军事素质较高,战术运用熟练,尤其在山地作战、寒区作战等方面有丰富经验和针对性训练。关东军司令部直接隶属于天皇,指挥系统高效,能够迅速做出决策并实施作战行动。

三、双方战斗意志和部署天壤之别

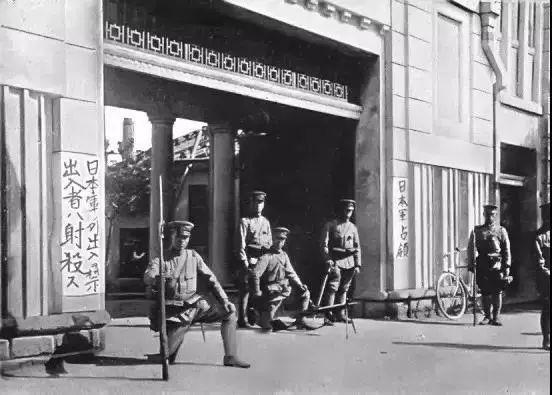

日本关东军精心策划与充分准备。“九一八”事变是日本关东军长期策划、周密准备的产物。他们不仅进行了军事部署和演习,还不断制造事端(如“万宝山事件”、“中村事件”)寻找借口,并准确判断了东北军可能采取不抵抗政策的动向。

集中优势兵力于要点。日本关东军兵力虽少,但高度集中在南满铁路沿线,能快速机动,在局部形成以多打少的局。而东北军兵力分散广阔区域,难以迅速有效集结。

东北军兵力分散。由于东北军政当局历来是反共反苏的,特别是1929年中东铁路事件后,在兵力部署上主要是用来对付苏联,而不是关东军,必然导致军队在地理上配重配比失衡。

蒋介石指示东北军“不抵抗”政策。这是所有因素中最关键的因素。面对日军挑衅和进攻,蒋介石、东北军高层张学良下达了“不抵抗”的命令,导致守军陷入混乱,无法组织有效反击,不仅没想到可以全歼,反而不发一枪退出大好河山,使日军冒险轻易得逞。

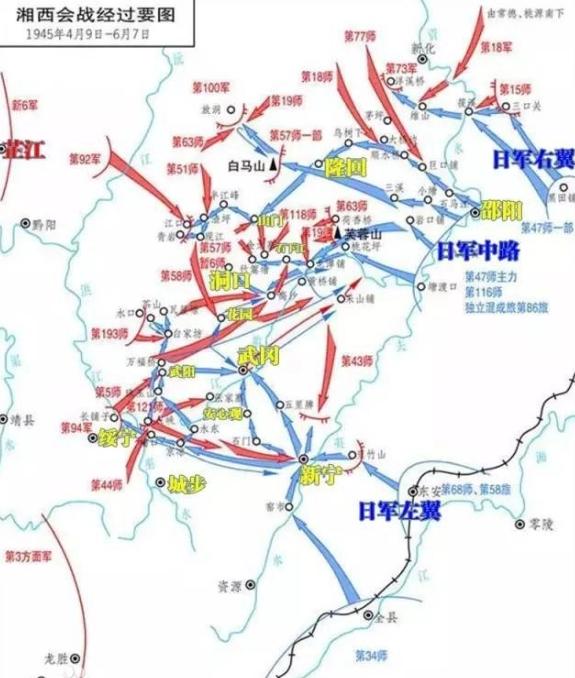

热点解读日本侵华战争