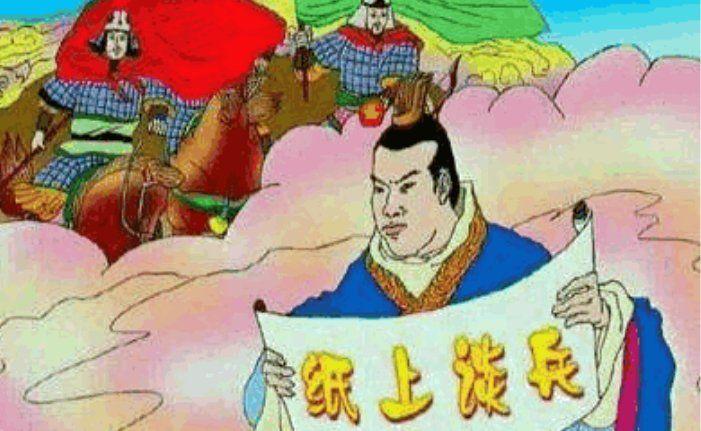

都说赵括纸上谈兵,为何赵王坚定地选择让赵括换回廉颇老将,如果赵王不换回廉颇,或许秦国不会赢。 真的是这样吗? 公元前260年的长平战场,四十万赵军的鲜血染红了太行山麓的沟壑。这场春秋战国时期规模最大的歼灭战,留下了一个争论千年的疑问。 要解答这个问题,不能只盯着赵括"纸上谈兵"的标签,更要看到当时赵国力不从心的战略困境。 长平之战的爆发本就源于一场两难抉择,韩国上党郡守冯亭不愿降秦,将这块战略要地献给赵国。 平阳君赵豹曾警告接收上党会引火烧身,但平原君赵胜主张"不动干戈得十七城",赵孝成王最终选择了后者。 这个决定背后,是赵国对战略缓冲地带的迫切需求,上党高地若被秦国控制,邯郸将直接暴露在秦军兵锋之下。但赵国显然低估了秦国的决心,也高估了自己的国力。 廉颇初到长平的作战并不顺利。公元前260年四月,赵军裨将笳阵亡;六月,两个要塞失守,四名尉官被俘;七月,西侧壁垒被秦军攻破,又损失两名尉官。 连续失利后,廉颇才转入坚守策略,依托地形构筑壁垒,这让秦军一时难以推进。但这种被动防御需要强大的国力支撑,而赵国恰恰耗不起。 秦国经过商鞅变法,农业、手工业蓬勃发展,粮食储备充足,而赵国是农业弱国,长期对峙让军粮供应日益紧张。 赵王多次责备廉颇消极应战,并非单纯的昏庸,而是国力不允许他继续拖延。 此时秦国丞相范雎的反间计恰好击中了赵国的软肋。谣言称"廉颇快要投降了,秦国最怕赵括领兵"。 这话能被赵王采信,根源在于赵括的父亲赵奢曾在阏与之战中大败秦军,赵王或许期待儿子能复制奇迹。 更关键的是,赵括主张主动出击的策略,迎合了赵国急于结束战争的心理。 蔺相如曾劝谏"赵括只会读父亲的兵书,不懂灵活应变",赵母更是上书直言儿子"把打仗当儿戏,赏赐全归自己,不能重用",但这些警告都没能改变赵王的决定。 他需要的是一场速胜,而赵括正好扮演了这个希望的载体。 假设赵王没有换将,廉颇能守住长平吗?从战术上看,廉颇的防守确实有效遏制了秦军攻势,但战争从来不止于战场厮杀。 秦国为打破僵局,秦昭襄王亲自到河内郡动员,将十五岁以上男子全部调往长平,既阻断赵国援军,又加强了对赵军的围困。 这种全国总动员的能力,赵国根本无法企及。 当时赵国的粮食储备已经见底,甚至派使者郑朱去秦国求和,却被秦国利用,让其他诸侯国误以为秦赵即将议和,放弃了援赵的可能。 失去外援又无粮草,廉颇的壁垒再坚固,也挡不住内部崩溃的风险。 赵括到任后全军出击,看似是指挥失误,实则是赵国战略困局的必然选择。 秦军佯装败退,引诱赵军追击,然后派两万五千人切断后路,五千骑兵分割赵军,完全是教科书式的包围战术。 但这背后是秦国对赵军动向的精准掌握,以及远超赵国的机动兵力。即便换成廉颇,面对秦军的围堵,恐怕也难以突围。 赵括被射杀后,四十万赵军投降并被坑杀,这个数字或许有争议,但赵国主力尽失是事实,这意味着无论谁指挥,赵国都已无力回天。 有人拿赵括和马谡失街亭对比,认为都是书生误国,但忽略了根本差异:长平之战是两国综合国力的较量,而非单纯的战术失误。 秦国通过多年征战,先后削弱韩、魏、楚等国,早已形成独强局面。 赵国在阏与之战的胜利只是局部胜利,没能改变整体实力差距。 就像现代企业竞争,小公司即便有再好的经理人,也难敌行业巨头的资源碾压。 赵括的纸上谈兵加速了失败,但绝不是失败的根本原因。 从历史长河看,长平之战的结局在赵国接收上党那一刻就已注定。秦国要统一天下,必然要消灭最强劲的对手赵国,上党之争只是导火索。 赵王的决策失误,本质上是对自身实力缺乏清醒认知,既想抢占战略要地,又不愿承担长期战争的成本。 廉颇的防守策略虽好,却需要举国支撑,而赵国的国力根本耗不起这场持久战。 后世对赵括的批判或许过于苛刻,他更像是赵国战略失误的替罪羊。 当整个国家都把希望寄托在一场豪赌上时,任何将领都难以力挽狂澜。 长平之战的真正教训,不在于慎用书生带兵,而在于国家决策必须建立在对实力的清醒认知上,否则再正确的战术也挽救不了战略的失误。

饿了

连赵王赵括以及反间计的间谍都不敢说赵国缺粮耗不过秦国一类的话,你们这些不懂装懂的键盘侠穿越看见的吗?想打跟必须打是两回事。长平至今两千多年没有任何一个智商正常的人敢说赵国缺粮耗不过秦国才换帅。

饿了

以前我也挺不理解身为父亲的赵奢明明辩论兵法是拿不下亲儿子赵括,为什么还会留下赵括带兵必败的评价。上网看到现代键盘侠给赵括洗白的各种理由后就理解了。史书上写的赵奢难不倒赵括就好像现代明明不懂装懂的键盘侠一样,没有任何真材实料但是一张嘴死硬,胡搅蛮缠。不管史书还是历代名人名将评价,都从来没有说过赵国缺粮耗不过秦国才换帅一类的话。可是现代键盘侠就是天天意淫赵国缺粮才换帅,赵括背锅。最后赵奢累了懒得说了,对于不了解的人来说就是赵括赢了辩论。赵国缺粮耗不过秦国就是历史公认的了。